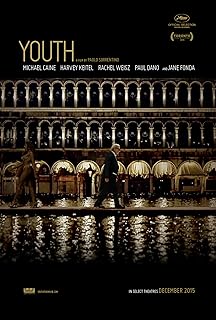

電影訊息

電影評論更多影評

2016-11-20 19:42:34

本來無一物,何處惹塵埃

本來無一物,何處惹塵埃

文_唱唱反調

迷上了海德格爾不得了,他能使你變得深沉,保羅·索倫蒂諾從三十歲開始就已經在思索衰老與死亡的命題了。拿電影當哲學來講,他是大師,每拍完一部電影,他便朝海德格爾更近了一步。拿電影當藝術品,他更是大師,儘管他的精神已經先於肉體在慢慢老去,但已經膨脹為影像霸權的聲音與畫面,時刻提醒著人們他的年輕氣盛。從視覺表現上來說,[年輕氣盛]已經超越了[絕美之城],它的影像完完全全服務於兩位垂垂老矣的年邁者,沒有叫囂的浮華,唯有海德格爾和詩意。

看山是山,看水是水

[年輕氣盛]沒有[絕美之城]那樣驚艷四座的開場,1950年代年輕少女打扮的歌手在旋轉舞台上,清唱一首90年代流行歌《You Got The Love》,台上舞動的人們被虛化處理。一股沒有情慾的,乾淨純真的氣息充盈著螢幕。你會疑惑,難道愛開電影名字玩笑的保羅·索倫蒂諾,這次真的要講個關於「青春」的故事?

片中知名的指揮兼作曲家弗雷德站在鳥籠前,對護理醫生嘆氣:「哎,我老了卻不知道自己是怎麼變老的,多麼悲哀啊」,醫生揚揚眉毛:「你知道外面的世界是什麼嗎?」是啊,外面有什麼?

醫生望著窗外,說:「有青春」。弗雷德夢見穿著裸露的妙齡少女,在水池中間的小橋上與她擦胸而過。這是所謂青春的第一個詞——身體。最直觀,不用言語。泳池春光乍泄,穿著比基尼的姑娘們浮在水面上,從水底仰拍她們,真是膚如凝脂,溫香軟玉。色調暖黃乾淨,淺嘗輒止,美好而不色情。但還有另一種身體的感受方式,寡言少語的按摩師姑娘,她用觸摸他人身體的方式來與人溝通,通過跳舞毯而非鏡子來觀看自己的身體。區別於[絕美之城]中龐大的感官王國,保羅·索倫蒂諾在[年輕氣盛]中借弗雷德望著按摩師的欣賞目光肯定了青春的另一種存在方式。

年輕的身體是兩個老人將自己置身事外去觀看的(一方面身體條件不允許,另一方面迫於身份的壓力),那麼對於青春他們自身的體會是什麼。它是與記憶一同出現的,站在人生的末路去回望過去,恐怕只能記住一些碎片。片中有個用望遠鏡看雪山的比喻,當你年輕的時候站在望遠鏡前往裡看,遠處的風景看的清清楚楚,一切都感覺非常近,而當你老了,將望遠鏡反過來看時,成像會縮小模糊,一切都是那麼遙遠,那就是過去。

米克對弗雷德說自己關於年少時期唯一記住的是,騎上自行車的那一刻,這之後發生的第二刻是摔倒。這本沒什麼好說的,但影片結尾卻給了它一個憂傷的解釋。米克的私人醫生對弗雷德說,米克向他傾訴的所有都是關於吉達爾的,這個年少時弗雷德與米克都愛戀過的女孩。在這段沒有結尾的單戀中,他只一次牽起過那個女孩的手,這個動作被他比喻成騎自行車,但他卻沒能騎下去,摔倒了。當時只道是尋常,也許只有經過這幾十年的歲月,回過頭來檢閱自己的記憶,我們才能知曉什麼是最珍貴的,最遺憾的,最牽腸掛肚的。

看山不是山,看水不是水

害怕變老,這是在看[年輕氣盛]時最能直接感知到的。衰老是世間最殘酷的現實之一,你拿這件事和年輕人去講,得到的往往是不理解。這種憂傷就像,岩井俊二用一部[花與愛麗絲殺人事件]懷想過去,當電影中的白髮老人發自內心誇獎少女年輕的身體時,卻換來一句「變態」。

[年輕氣盛]講的也是這個意思,但保羅·索倫蒂諾作品中的主人公不同,他們不會這麼直白,這麼親切,都是些高冷的成功人士。片中索倫蒂諾塑造了兩個性格截然不同的主人公,最顯著的不同表現在他們對待「老去」的態度上。弗雷德厭倦了功名,不願再度回到紅塵的作曲家,他過於理性,連自己的女兒都覺得他冷漠。電影才開始,面對女王的演出邀請和爵位的利誘,他都用刻薄的話回絕了。導演米克拍了一輩子女性電影,他煞有其事地召集了一群年輕人為自己工作,卻根本瞧不上他們的建議,用過度的創作激情來麻痹自己。但即便如此,歲月依舊在摧殘他們,他們已經變老,看山也嘆息,看水也感慨。

的確,人生的虛無與其本身一樣縹緲,但由此產生的焦慮是可以具象化處理的。如果說保羅·索倫蒂諾之前的電影是拍給中年人看的,[年輕氣盛]則是包含了人生的三個階段(青年,中年,老年),且並非孤立的,而是相互包容的。也就是說,焦慮並非只在兩個老人中間出現,幾乎是所有人都帶著一種焦慮出現。這種煩擾是多義的,不以年齡劃分,感情上的不如意是其主要的一部份,所以片中的幾件大事全圍繞著感情上的矛盾——弗雷德與女兒之間的,女兒與丈夫之間的,米克與女演員之間的,這些都是人與人之間日積月累的感情裂縫。

弗雷德的女兒莉娜和演員吉米代表著中年群體,他們經歷了人生的一半。莉娜是為完善弗雷德的感情部份所設置的角色,她的不安來自父愛的缺乏。吉米則不同,他是孤立的人,自命不凡,為人們只記得他最不喜歡的角色Q先生而煩惱。所以他在片中急切地尋找自我的存在,人生的價值與意義,當他扮演希特勒,用令他人感到恐懼的方式來以克服自我的恐懼時,他頓悟了,認為去表達自我的慾望才是活著的意義。

看山還是山,看水還是水

片中出現過兩次僧人,第一次是他獨自在草地上打坐,弗雷德和米克經過時都不約而同地嘲笑他怎麼可能飄起來。而在影片的結尾,這兩個老人再次遇到僧人時,他飄起來了。這是一種認同感的產生,也是兩位從看山不是山,看水不是水的狀態到看山還是山,看水還是水的轉變。

後者是人生的最高境界,但可悲的是,許多人都只停留在前者的狀態就告別人世了。保羅·索倫蒂諾沒那麼殘忍,他讓兩位老人達到了這種境界,因人生觀、價值觀的不同,他們到達的方式也截然不同。弗雷德的主要問題是冷漠,為了事業他忽視了家庭,在吉米用諾瓦利斯的詩(「我經常回家,回到我父親的家裡」)提醒他時,弗雷德領悟到了自己多年丟棄的夫妻之情。最後他來到醫院去探望自己患老年痴呆的妻子,並接受了女王的邀請,指揮樂團演奏自己寫給妻子的戀曲《簡單樂章》。米克則與弗雷德不同,他很重感情,對它的依賴過於強烈,這導致他常常分辨不出感情的真偽。他的轉變是由弗雷德的救贖反襯出來的,當他正沉浸在自己「最終遺作」的創作中,他一手捧紅的老搭檔布蘭達卻因利益拒絕出演他的電影時,他一直信奉的「情感就是一切」的價值觀徹底崩盤。跟著在絕望中他否定了自己存在的意義:「人、藝術家、動物、植物,所有都是群眾演員而已」。

[年輕氣盛]中的風景與表演藝術給人一種詩意之感,它與[絕美之城]的出發點一致,卻表達著相反的意思。前者服務於「年華虛度,空有一身疲憊」的主題,而後者對應的則是年老之時追求的一種精神狀態。好比厭倦創作的弗雷德坐在高山上,聽著大自然的聲音,在腦海里完成了一次想像中的創作,這是所謂海德格爾的「詩意地棲居在大地上」的生活方式。

最後,在弗雷德為妻子淚流滿面的同時,米克用手圍成了一個望遠鏡的形狀,他在看未來,倚樓聽風雨,淡看江湖平。

刊於《看電影》週刊 2015年11月 未經允許 請勿轉載

評論