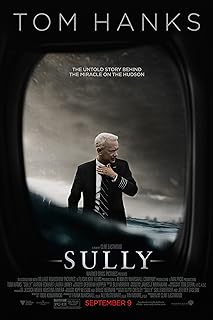

萨利机长

導演: 克林伊斯威特編劇: Todd Komarnicki

原著: Chesley Sullenberger Jeffrey Zaslow

演員: 湯姆漢克斯 Sam Huntington 蘿拉琳妮

2016-11-23 14:05:21

當終於對美國主旋律免疫

************這篇影評可能有雷************

十年之前,我也會為阿甘正傳流淚的時候,還是一個不諳世事的孩子。每天坐在高三的教室裡,一邊做著那本五年高考三年模擬,一邊幻想著在我們這個小城外面的世界。

那時,我在我的課桌的左下角貼著我最嚮往的那所廈門大學的校門照片,以自勉之。右下角,我用了吃奶的力氣用小刀刻上了「生活在別處」的幾個字。

包括在歷史課上從來都和老師對著吵,說他們是在歪曲與編造,自以為是地告訴他們真實的歷史是什麼樣子。在政治課上消極怠工,認為都是一些所謂「洗腦」知識。

人們總是在回憶的時候看看自己原來的樣子,或許覺得可愛,或許覺得可笑。現在回想,是可愛吧。

十年之後,在日本最大的城市回到中國最大的城市工作。每天都能感到老子所說「天地不仁以萬物為芻狗」的那種天然而沉靜的生活,日子就這樣在平淡中度過。

那些曾經的幻想,有一些仍然在繼續,有一些幻化成風飄散在歲月中。

見的多了,難免會思考。所謂行萬里路,讀萬卷書,真相總是隱藏在某個獨自思考的午後或是黎明。當一切見聞混雜在一起,在午夜時分的腦海中混合發酵,釀成一杯歲月的老酒,終於一個想法浮現出來:天下烏鴉一般黑。

沒錯兒,誰與誰有什麼區別?

我們中國人的自卑感或許始於170年前的鴉片戰爭。一聲一聲的轟隆炮聲打的禮樂隆盛的中央之國徹底喪失了自信,從此開始了向那些「夷人」靠齊的日子。

認為什麼都是「夷人」的好,他們的語言,他們的價值觀,他們的技術,他們的企業,他們的生活方式,他們的電影文學音樂。女人們一見到白皮就不能自己,男人們見到鬼佬就不自覺地討好。

而電影,似乎是這場自卑大戲的一個註腳,找不到起點,也無法期待終點。因為,我們一直在這崇拜白皮的路上越走越遠,並樂此不疲。

美國電影與美國文化固然好,可它所表達的核心價值確實是所謂全球價值嗎。放之四海而皆準嗎?

以薩利機長來說,如果在中國,一個機長救了整個飛機的乘客,那肯定是不由分說的英雄啊。可是在美國,公務員部門會有人質疑你的動機,會質詢你為什麼讓毀了一架飛機;媒體為了製造噱頭,會捏造一些新穎的角度吸引人們的目光;保險部門會再三的調查你,是不是故意地騙保費;甚至CIA都會調查你,是不是跟間諜有關...

歸根結底,因為美國和大部份的西方國家是建立在個人主義基礎上的。你救了飛機的乘客,沒錯兒,可你只是政治正確情況下的表彰對象罷了,你是右派們的政治榜樣,卻總有人以自己的個人主義立場否定你,質疑你,甚至懷疑你的動機,他們的出發點是個人主義,他們的思考方式也是個人主義,他們認為你的做事初衷也是個人主義。

這就是美國的大部份電影想要表達的價值觀嗎,這就是美國所謂的普世價值嗎?

我看未必。

中國人早就提出「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。」「仁者愛人」,中國人的溫良恭儉讓,仁義禮智信,不該更成為普世價值嗎?

可我們從來沒有那麼狂妄,我們的老祖宗雖然一直自豪於我們輝煌的文化,卻從來沒有試圖將它強加到其他民族。我們有「中華化夷狄」,可這是抱著一種自願以及公平的原則。

所以,看電影也好,或是看文學聽音樂也好,我們是否應該先要摒棄那些無理由的自卑與無理由的崇拜?

美國的奧斯卡就是好?殊不知,它們已經在無形中將美國的價值觀作為評判標準。

如果世界所有的電影都是奧斯卡標準,那何必還有坎城,還有銀熊,還有東京電影節?

對待我們的電影,首先是自信起來,然後才能有和美式價值觀與風格完全不同卻又公認的好電影,如日本電影,法國電影一般。

雖然因為語言問題,在觀影人數上遠遠不能和美國電影抗衡,可我一直喜歡日本和法國電影,至少,讓我看到了電影的另一面,另一種可能性。

最後,借用周董的一句話結尾:「華語音樂,才是最屌的。」作為中國人,不只是音樂,對電影,我們也應該有這個自信。