電影訊息

電影評論更多影評

2016-12-04 08:31:19

是誰將女權運動「激進化」?

那些由女性主導的社會變革,往往被視為「激進」。比如西方第一次大規模的女權運動——「女性爭取選舉權」,就曾被當年的主流媒體用「激進,歇斯底里」來形容;西方第二次女權運動,二十世紀中後期的「墮胎合法化」,「男女同工同酬」等,也曾招徠同樣的嘲罵。多年來,「激進」這個詞被用得屢試不爽,以致於有人一提起「女權」,或任何與婦女權益相關的議題,一群女漢子在大庭廣眾之下無理取鬧的形象便在看客席上腦補起來。

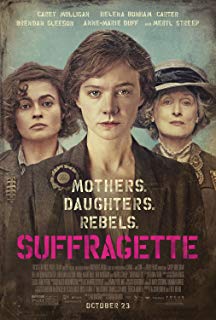

怎樣才算「激進」?影片《婦女參政論者(Suffragette)》也許是評判「激進與否」最好的例子。它的女主角是凱瑞·穆雷根,全球公認的「鄰家女孩」,長著一張艾達·克萊爾(Ada Clare)」式的小白菜臉。

艾達·克萊爾是狄更斯小說《荒涼山莊》裡的孤兒,成年後本可以和相愛的表兄過上安寧富足的生活,卻因維多利亞時代司法江湖的黑暗迂腐,在一場遺產官司中失去了愛人及全副身家。20齣頭就成了孤鸞照鏡的寡婦。

2005年,20歲的凱瑞·穆雷根在BBC製作的電視劇《荒涼山莊》里,成功地飾演了艾達·克萊爾,那位人見人疼,命運悽慘的小美人。十年後,凱瑞·穆雷根從電視劇《荒涼山莊》中的可憐小寡婦,變身為電影《婦女參政論者)》中為了爭取女性選舉權而被丈夫趕出家門,流落街頭的洗衣女工莫德·瓦(Maud Watts)。

工業革命至20世紀初,是歐洲資本主義血汗工廠蓬勃發展的年代。女人們一方面必須遵循「家庭至上」的維多利亞社會規範,以「老公和孩子最大」的維多利亞女王為偶像;另一方面不得不從事那些「洗衣、製衣、清潔」之類的低薪低技術工作來幫補家用。因為男人們認為女人只配幹這類活。1911年,英國有28%的女人在從事這類工作,並接受男工頭的監管和凌辱。

莫德·瓦就是這百萬女工中的一員。每天清早,她在束腰內衣上套上一條工廠女工的廉價布裙,侍候丈夫和兒子用過早餐,便直奔洗衣廠,為那些同樣得穿束腰內衣卻不用自己動手的貴婦們洗衣燙衣。像她那「響應工業革命的浪潮,出門打工掙錢」的貧苦母親一樣,莫德·瓦生下來就與洗滌劑,燙鬥,健康環境極其惡劣的車間為伴。從童工作到熟手工,世界雖然很大,卻哪也去不了。她的薪水也低得僅夠果腹,且時不時還要忍受男工頭的性騷擾和性侵犯。想不被性侵,唯一的出路就是找一位男工人結婚,越早越好,然後生子,隨後把「過另一種生活」的希望寄託在下一代身上。

是誰將女權運動「激進化」?

血汗工廠對待工人如同吸血鬼,加上惡劣的環境污染,當年很多女工往往活不到40歲就死去了。根據當時一位英國史學家的著作記載,誕生在19世紀中葉工廠區裡的貧民,能活到 30歲就已經是萬幸。

為什麼要挑凱瑞·穆雷根飾演洗衣女工莫德·瓦?影片的寓意是明顯的:不是因為英國沒有比她演技更出色的演員,而是因為她長著一張艾達·克萊爾的臉,一張讓人心疼的臉,悲傷起來,眼淚像泉水一樣流淌不止的臉。這張臉更能還原那場運動的真相:「爭取女性選舉權運動的中堅力量,正是這些被壓迫在底層的女工們,因為她們實在無路可走」。

在狄更斯的小說里,艾達·克萊爾縱使內心如何驚濤怒浪,也無力改變19世紀初葉的社會。

19世紀初葉,仍是一個對女人相當苛刻的時代。中國女人仍被纏足,印度女人仍被殉葬;英國女人一旦結婚,財產就要列入丈夫名下,一旦離婚,就會喪失孩子的撫養權;法國第一個女學生產生在1861年;1864年以前,瑞典的未婚女性在商業貿易中,不具有和男性同等的權力;義大利的女性無法獲得與男性同等的遺產繼承權;美國女人不能支配她們自己掙的工資……

到了20世紀初,即洗衣女工莫德·瓦的年代,雖然女人的境遇有些許好轉,但仍未見很大起色。原因很簡單,因為女性在公共政治領域仍未獲得應有的話語權。爭取女性的選舉投票權,是民主公民社會,女性獲得話語權,從而改變命運的唯一途徑。

長得與艾達·克萊爾一模一樣的洗衣女工莫德·瓦,終於有一天,厭倦了這種在代與代之間複製粘貼的悲苦生活,於是想到了「轉變」。她看到女性工友們在街上偷發傳單爭取女性選舉權,覺得這不失為一個改變自身命運的「捷徑」,於是便把自己捲了進去——如果這也算是「激進」,那麼艾達·克萊爾和莫德·瓦的出路在哪裡?

諷刺的是,男權菁英們一方面認為女人反抗壓迫的理想是「激進」的,一方面卻又千方百計地把這種理想「激進化」。這一悖論,在洗衣女工莫德·瓦的遭遇上體現得尤其明顯。

平日膽小怕事的莫德·瓦,陰差陽錯地獲得了到議會發言的權力,終於可以將她作為女工受壓迫的事實,一五一十地,當著男性議員的面說出來。如果男性議員們傾聽她的訴求,並著手修改勞動法,改善她的工作環境,那麼她的抗爭就不會「淪落」到「街頭運動」的層面,她就不會被警察抓進牢房,被迫以絕食相逼。然而,他們沒有,他們既不願傾聽也不願改變;如果她的丈夫足夠愛她,在她被警察押送回家後,仍然接受她作為妻子和親人的事實,她就不會流落街頭,無家可歸,甚至失去兒子的撫養權,成為眾人眼裡「拋家棄子的激進分子」。然而,他沒有,他既不接受也不支持,反而把她的抗爭看成是家門恥辱,一腳把她踢了出去,導致她最終被工廠開除。失去了妻子的經濟支柱,同樣作為底層工人的他,根本無力撫養兒子,最後不得不把兒子送人——這麼基本的覺悟,他卻寧可拋棄妻子和兒子,為了他那顆「男性的自尊心」。

洗衣女工莫德·瓦們再「激進」,她們也只是上街遊行,砸了幾間商店的玻璃窗,在空地拋了幾枚自製的炸藥而已。那場運作中「最激進」的先鋒人物,先後9次入獄,絕食49次的艾蜜莉·戴維森,也不過只是想將「讓女人投票」的條幅套在賽馬上而已。沒錯,她被國王喬治五世的賽馬踢死了,這並不等於說她一門心思地尋死。如果國王和貴族們傾聽她的建議,和她站在同一條戰線上,說服議會接受女性投票權,她就不會自釀一場「艾蜜莉·戴維森的悲劇」。

可喜的是,那場持續了近一個世紀的女權運動終於以勝利告終,它為西方國家帶來了從經濟到思想上的巨大進步。感謝那場勝利帶來的女性在全球內的思想解放,今天,我們才可以公然批評「校園春藥案」,「三七條幅事件」,而不怕被套上「激進」的帽子。設想一下,在一個典型的男權社會裡,如果女性的處境始終得不到改善,尤其是底層女性的處境,她們會不會效仿起男性的癲狂,成為公車爆炸事件或幼稚園砍傷事件的嫌疑犯?如真到那個程度,縱使罵上一百遍「激進」,想必也於事無補。

(文/ 王梆,資深媒體人、電影導演、作家。出版電影文集《映城志》和多部小說集等。拍攝有紀錄片《刁民》等。在《南方都市報》等開設專欄若干。)

(特約專欄,未經允許,不得轉載。個人觀點,不代表本網立場。微信關注lovematterschina和lovemattersCN,和荷小愛約起來! )

評論