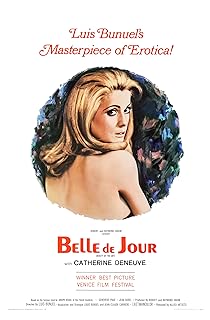

白日美人/青楼怨妇(台)/白昼美人

導演: 路易斯布紐爾編劇: Joseph Kessel 路易斯布紐爾

演員: 凱薩琳丹妮芙 Jean Sorel 米修比哥利 Genevieve Page

2016-12-13 07:51:19

意識最深處的迷狂

************這篇影評可能有雷************

傳說導演路易斯·布努埃爾拍此片初衷只是為了諷刺資產階級,如此說來影片的主旨乍看之下可謂簡單無奇:一個中產階級美艷少婦難耐空虛寂寞,終日沉浸於白日夢中意淫著種種受虐情節,甚至偷偷跑去從妓以滿足自己潛意識中的性渴望——「多麼虛偽無聊的資產階級面孔啊!」我們彷彿可以聽見導演在螢幕後如是冷嘲道。然而表象之下,影片其實早已衝破階級層面的束縛,直抵人性跟前,逼視著人性最深處不為人知的潛意識。

故事的中心場景選在妓院,再合適不過。這裡既是陳列入性背面的博物館,也是藏在喧囂城市的陰落角落閱盡眾生相的冷眼。這裡有嗜酒好淫的糖果商,斐聲國際的醫學教授、肥碩如相撲選手的日本嫖客、滿嘴壞牙的地痞流氓。這裡有洗盡鉛華的人性本質——原來表象的風光體面,與深層蠢蠢欲動的暗湧可以如此這般並行不悖。表面上端莊嫻靜性冷淡的淑媛,內心深處是渴望被強暴的蕩婦;蜚聲國際的醫學教授,另一面是喜玩角色扮演的抖M;擁有城堡莊園的體面公爵,實際上是戀屍癖,似乎還帶點不倫的嫌疑;而冷酷兇惡的殺手混混,也自有不為人知的特殊魅力,至少在女主角眼中,他是與眾不同的那個人……一面是豪華寬敞的上流公寓,一面是頹靡狹小的妓院,它們分別各自存放了人性中自我和本我兩面。影片通過極端的對比,將被打回原形的眾生相展露得一覽無餘。不只螢屏中,同樣暴露無遺的,還有螢幕前衣冠楚楚的觀眾們此刻的內心,那些暗中湧動的不可名狀的期待毫無防備地展覽在每一雙似乎純良的瞳孔里。正所謂,你在橋上看風景,我在橋下看你,到頭來我們都在一幅畫裡,任由賞畫的遊客駐足品評。在那雙冷眼之下,這世間根本不存在什麼道德君子,所有人,都是赤裸裸亞當夏娃,都是正待審判的對象。

我們可以很自然地將影片視作對弗洛伊德理論的一種頂禮。弗氏理論中,做夢乃是對內心深處被壓抑著的潛意識的一次釋放。潛意識是潛藏在人們內心深處的意識、慾望或渴求,它被社會習俗與制度所禁止,被意識所壓制,比如女主人公規規矩矩的外表下渴望被侮辱、被強暴的受虐欲。它來源於現實安穩生活中對丈夫過份體貼的厭倦,來源於現實中為了維持形象而被過份壓抑的性意識,甚至來源於幼時被性騷擾的經歷——這些經歷也許正好印證了弗氏關於受虐傾向來自童年不幸遭遇的解釋。

但關於女主人公潛意識中的「虐戀」心理,其實性心理學上還有另一種理解,即人在潛意識中都渴望做些觸碰禁忌的事,藉此品嚐冒險帶來的那種「偷著樂」的巨大快感,且快感與風險成正比。這便是為什麼英國最道貌岸然的維多利亞時代同樣也是地下色情讀物最風行的時代,而在最早開放色情文學的丹麥,卻在短短幾年後幾乎絕跡了色情作品。與此同理,我們便可以很容易地理解了為什麼女主人公在中規中矩的丈夫面前表現出過份的性冷淡,卻喜歡靠意淫和從妓的「冒險」來滿足自己渴望受虐刺激的快感。

潛意識是每個人心底的一面風月寶鑑,它不易為人所覺,卻又真真實實地存在著,而夢的主要特性之一恰是這慾望的滿足。於是,夢境成了紙窗上一個被舔破的小孔,同時滿足著窗內人的隱欲和窗外人的偷窺癖。

就個人感受而言,這部影片最吸引我的,其實還是它耐人尋味的營造氛圍的手法和精巧的結構。布努埃爾沒有選擇動人的電影配樂,而是別出心裁地用馬車鈴聲串起女主人公的三次晝夢和整部影片的起落,營造出一種獨特的詭異氛圍:由遠及近的車鈴聲悄悄構成了一種「單調刺激」,極易產生輕微的催眠效果。配上色調和暖的鏡頭,由此而生出的迷幻感讓人不知不覺地入戲與女主人公一起,在夢與現實的門中進進出出。導演狡黠的手法將觀眾玩弄得顛顛倒倒而不自知,最後又來了個「臨去秋波那一轉」——癱瘓的皮埃爾站起身來,仿若一切都不曾發生,此時窗外再次響起那熟悉的車鈴聲,夢中的馬車兀自緩緩地駛過,落葉再次鋪滿長道。於是自以為身處「現實」的觀眾瞬間跌回夢中,而夢裡又將是一番顛倒浮沉、不得其解。俄而大夢初覺,思緒卻仍陷在前夢中,仍未嘴嚼盡方纔所歷種種夢幻之況味。整部影片自夢境始,又至夢境終,首尾相連,天衣無縫,將一切離奇荒誕的經歷包裹在一個夢的輪迴中。細看去,虛虛實實,迷離不清,萬象皆處在一種混沌迷狂的狀態中,愈想釐清頭緒便愈混亂,正似捉摸不定的人生一般,無從尋覓通往彼岸救贖的橋樑。也許在超現實主義大師們的眼中,夢境和現實間的界限本來就不是那麼分明,甚至是可以隨腳出入的。而人生的況味又豈不正如這時夢時醒的交錯浮沉?只不過你我都「身在此山中」,能勘破這層迷夢之人又何其寥寥,想來不亦悲夫。

舉報