電影訊息

電影評論更多影評

2016-12-18 00:56:00

當批評張藝謀成為政治正確

(文/楊時暘)

嘲諷張藝謀已經變成了一種政治正確。嘲諷中國式大片,更加安全無虞。但問題是,在這樣的背景下,增添一點毫無新意的謾罵,就已經不再是尖銳反而更像是圓滑。

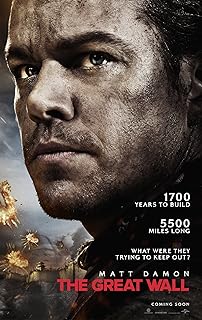

當《長城》早先放出主演陣容和故事大綱的時候,人們就開始了第一輪奚落。彼時,人們的擔憂是有道理的,比如集郵般的明星面孔,比如屢試屢敗的中國式史詩片設定。但是當《長城》上映之後,我們能輕易地發現,大多數批評幾乎都仍然停留在電影之外,有關女一號景甜神秘莫測的身世與背景,以及老生常談的張藝謀對權力美學和集體主義景觀的熱愛云云。對於《長城》電影本身的討論被架空了。

這部電影有古怪的部份,比如,那隻軍隊當中,幾乎所有人都死了,只有景甜扮演的主帥活了下來,作為禁軍之中莫名其妙晉陞最快的女將,在她面前,所有危難和險境,最終都成為了襯托她的聰慧和英勇的背景。她是成名的一將,而枯白的萬骨都被遺忘。但顯然,景甜的所有表演並沒有撐得起這樣一個萬鼎壓身的角色。但選角的八卦和揣測是一回事,電影的故事本身是另一回事。客觀地講,作為一部爆米花電影,《長城》無疑是合格的。它有著經得起挑剔的視覺特效以及進退有據的故事線,包含著經受考驗的友情,微妙泛起的愛意、自私與英雄主義,個人自由與集體歸屬等等多重意味,當然,這一切都沒有進行有效探討,因為這並不是爆米花電影的天職,很多人覺得這部電影的精神是空洞的,可問題在於,爆米花大片為什麼一定要對精神訴求負責?難道有那麼多觀眾從最初看到張藝謀的這部新片預告時,就把它當做了一部藝術片來期待嗎?

我們不能以一部作者電影的精神旨趣去要求和框定一部標準的好萊塢爆米花娛樂片,反之亦然,我們也不能在觀看賈樟柯作品的時候,質問他為什麼不請個小鮮肉加盟,為什麼劇情里連打鬥和特效都不設計一段?這樣的要求顯然是錯位的。

從故事的模組上講,《長城》是一次對好萊塢標準制式的嘗試。你可以把饕餮置換成任何怪獸或者外星人:外部不可知的強大勢力入侵善良的人類,人們奮起反抗,意外尋找到一種可以摧毀對方的方法,在各種分裂、對抗、懷疑的內部消耗之後,最終用凝聚的力量打垮了敵人。無論《長城》還是《獨立日》不都是同樣的設定嗎?這類電影不但有著共通的故事外殼,甚至連缺陷都容易掉進同樣的窠臼。比如,這一次的饕餮怪獸群,仍然有著首領與核心,有些獸類是炮灰,而王者需要保護,一旦摧毀了王,怪獸群就自動崩塌。這淺薄的想像無非模仿著人類社會的秩序,這種電子遊戲感十足的打垮大boss,其他小兵小卒自動四分五裂的設定非常幼稚、敷衍,但卻行之有效,是這一類電影當中最不會出錯的寫法。它出現於《長城》也同樣出現於《獨立日2》,所以你很難說,這是張藝謀本人的訴求。它更像是這種類型故事本身決定的。

我們看看它的故事核心,馬特-達蒙和他的夥伴是兩個唯利是圖的人,賊、商人和殺手的混合體,他們的終極夢想就是發財,不惜以殺人越貨為代價以獲得那個時代的「核武器」黑火藥。馬特-達蒙最初是一個自由主義者,只看利益不看旗幟,而景甜所代言的則是一個訴求相反的群體,如果說馬特-達蒙為了吃飯而戰,景甜一方則是為了信念而戰。換句話說,馬特-達蒙這個自由職業者碰上了一個有「單位」的人。馬特-達蒙站在那個高台邊上,面對嘲笑和激將,他說,我不跳了,我選擇相信自己。那個時候,這個自由主義的流浪者,一個唯利是圖的游擊戰士,仍然不相信「組織」,也不需要歸屬感。但是後來,他變了,被英雄主義的荷爾蒙激發和催化,被集體主義的氣場所吞噬與感染,當然,也有面對強敵的不甘,複雜的情緒讓他願意融入一個集體,這完成了一種「歸化」,但他沒有沉溺於集體主義,當所有人都在一次次跪拜的時候,這個一臉茫然的「外邦」最多不過是拱一拱手,而且,最終他仍然選擇了和朋友離開那個集體。有一種盡人皆知的老舊批評,認為張藝謀有著把個體湮滅進集體的自我潛意識,那樣的批評在奧運會開幕式上可以成立,但在這部電影的故事中,所有設定更像是一次自然的人心轉變,如果刻意把這些都用來佐證張藝謀的政治觀,有些太過牽強。

是的,這故事裡滿含著犧牲,鹿晗扮演的士兵從懦弱變得勇敢,最終選擇了赴死,劉德華扮演的軍師,張涵予扮演的舊帥,他們都成為了一塊塊石頭,最終得以讓馬特-達蒙發射了那根燃燒的箭,進而讓景甜摘取了旗幟。昏聵的皇帝,欲言又止的宮內鬥爭,都被當做了背景,一閃而過。更多的把故事停留在好萊塢敘事的標準之內。平靜,破壞平靜,回歸平靜,用一場雙方死傷無數的殘暴之戰完成這一切。這其中對自由戰士的感化,對人們赴湯蹈火的讚頌,更多的都是為了翻刻好萊塢經典娛樂片的敘事法則,而並非為了凸顯張藝謀個人的價值取向。用那些投入蠻獸海洋的女兵,還有自殺以阻擋怪獸的鹿晗當作證據聲討張藝謀的價值觀,並不恰當。

張藝謀其實做了兩件事,故意取締精神核心,以及故意取締自我意識和個人符號。至於前者,他倣傚得很好,好萊塢大片的特徵之一就是精神中空,然後,這個結局並沒有懸念的故事會自我生發出一些雞湯式的道理,供人們在黑暗的影院中短暫地共情,用後即拋。而至於後者,即便盡力改觀,但仍然殘留著揮之不去的張藝謀印記,那些讓人們迅速回到奧運開幕式場景的擊鼓傳令兵,還有那些密佈如林般的箭頭,那些蹦極式的高台攻擊法和女將們從京劇中拿來的耍花槍動作,都無從剔除,即便他抹除了大塊的紅色,但仍然到處洩漏著他對於濃稠色彩的熱愛,他淡化了人的群陣,但卻把這個愛好挪到了饕餮一方的視覺處理上。他擺脫了一些東西,也殘留了一些東西。

在這樣一部講求工業性的娛樂片中,張藝謀的個人意識代入其實是有限的,他所做的第一訴求是要把所有工作都鑲嵌進標準工業制式的框架,這一點是中國電影特別缺失的一環,張藝謀只是想嘗試對接這一課,所以,用《長城》這樣的電影去探尋和又一次批評導演的價值觀,沒什麼意義。

對張藝謀的外部討論早就蓋過了對他每一部作品的細部份析。這一次,他顯然知道自己不要什麼,比如不要過多的觀念,不要過多的個人性,盡力把自己變成工業體系的一部份。擺弄這種體量和這種題材的作品,在當下中國導演的譜系中,張藝謀做的並沒有傳說中的那麼糟糕。

(本文首發騰訊《大家》專欄)

評論