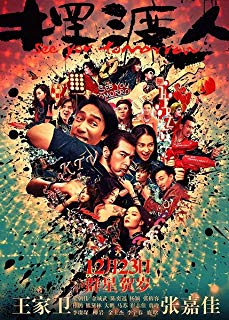

電影訊息

電影評論更多影評

2016-12-23 11:46:20

我不關心AB的演技,只是失望擺渡人怎麼成了這個樣子

看完零點場的《擺渡人》,我問同一時間在廣州看同一部電影的好友,你覺得如何?

她說,比預期的好。

當年她特別喜歡張嘉佳,借一次工作的機會,我請張嘉佳為她簽了「幸福」兩個字,書還沒有寄到,看到照片彷彿就有種真正幸福的滿足,畢竟從文字得來的慰藉要容易得多。就像小說里寫,「世事如書,我偏愛你這一句,願做個逗號,待在你腳邊。但你有自己的朗讀者,而我只是個擺渡人。」

對於在情感天平上更多處於被動一方的人來說:「我只是個擺渡人」,短短7個字,卻已經道出所有的付出,等待,以及在知道沒有結果後從失望歸於的平靜。它像一聲警鐘,提醒著自己,有些分明的界限,不是不可跨過,而是不能。

所以我格外喜歡小玉的形象,在張嘉佳的小說中,她只出現在這一篇,但卻讓人印像極為深刻。「酒吧高爾夫」的傳說當然為這個角色加了分,但我更喜歡的是她說自己不是備胎,是個擺渡人。

從《擺渡人》的電影一開始,當得知是梁朝偉將扮演真實的「擺渡人」角色時,我就知道那會是一個截然不同的故事,但凌晨時分從電影院走出來,我在入睡之前還是找出小說重新看了一遍,想要確認當初那個看過一遍就再也忘不掉的鮮明形象,是如何在影像中徹底失去了光輝。

直到目光停在那段電影中也出現過的對白。小玉突然開口,說:「張嘉佳,你這一輩子有沒有為別人拼命過?」「我說的拼命,不是拼命工作,不是拼命吃飯,不是拼命解釋的拼命,那只是個形容詞。我說的拼命,是真的今天就算死了,我也願意。」

但那之後還有一段話,小玉說知道自己不會死,不算拼命,說知道馬力不喜歡自己,說只想做個擺渡人。

然後你便知道了原因。在小說里,不管是張嘉佳還是管春,都成了小玉的陪襯,她一切行為全來自內心最直接的感受,不管是照顧喝醉的馬力,還是跟江潔拼酒,最後甩甩手過自己的生活,都是自己為自己做的決定。決定喜歡一個人,決定放手一個人。她沒有得到他,不意味就不能得到幸福。

知道自己在做什麼,知道自己要些什麼,才能做好那個擺渡人,擺渡為情而傷的他或她,也擺渡自己。

而電影卻把這一切符號化地變成了療愈,又將療愈簡單化地變成了拼酒。飛車開去一家家酒吧以一種種烈酒麻痹自己,激烈是激烈,但那不是小玉。我彷彿看到她擦掉口紅,用撇著的嘴角發出一個沒有聲音的哼字,踩著高跟鞋逕自離去。

小說中三言兩語寫下的場景或對白,固然支撐不起完整的生活,甚至也撐不起一部兩小時的電影。但要用來填充的,顯然不是那些為愛情迷失掉的,失去了自我,柔弱而不堪的生活。小玉把擺渡人的身份交給了陳末,也失去了自身的核心。

無關演技,柔弱的女性形像在螢幕上或許更能博得同情,但那仍然像是90年代大男子主義作風的典型表現,跟電影裡不時出現的時代金曲,從若干其他影片借來拼湊的零碎段落別無二致。我原本以為作家改編自己的作品,無論情節變得怎樣的光怪陸離,但那核心人物的人性還應當如是,不然他就不是他,她也不是她,冠上這些同樣的名字,又有什麼意義?

所以張嘉佳依然是這個時代最會寫金句的人,它們比王家衛的台詞更淺顯更容易讓人迷惑,但湊到一起,卻反而讓原本要說出這些話語的人失去了個性。

這會是誰的錯?是怪導演不夠堅持,還是編劇監製的直男癌在剝離了藝術的外衣下,淺薄得不堪一擊?

如果我們不能為自己擺渡,換作20年前,最風華正茂年代的梁朝偉與金城武,也一樣不能。還好的是,我和我的朋友,看電影也不過是為了得到某種印證。

評論