2016-12-27 21:01:36

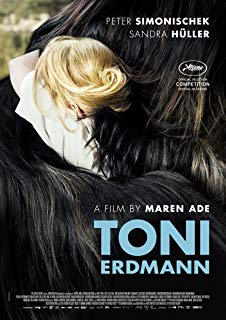

《托尼·厄德曼》:不要丟失你的幽默

************這篇影評可能有雷************

一、

「難過的時候,讓我們放聲大唱」我們直接進入了電影,直接與它相遇。沒有任何片頭字幕,觀眾毫無預防地遭遇一個對話場景。微微晃動的鏡頭對準快遞員的後背,他按響了門鈴,而前來開門的人即將與他發生一場對話。這是標準的語言「教學視訊」,自然光、直接的環境聲、場景、人物、對話。如同我們在侯麥或洪尚秀的電影中所看到的那樣,形式的簡約為對話的展開提供空間,為了完成高度藝術化的「法語教學視訊」或」韓語教學視訊」。

如果說侯麥和洪尚秀仍然需要完成「場景-對話」的傳統設置,需要先有一個全景來交代對話所發生的空間,然後才能進人人物近景的正反打(這同樣是小津的套路),那麼在瑪倫·阿德的電影中,場景所起到的呈示作用消失了,不再有所謂的場景(模糊一片),只有對話遺存。鏡頭將自始至終以近景/中景的取景方式跟近人物,並根據相互間的對話強度在人物間自然地切換。手持鏡頭並為獲得自足的形式感(需要通過一定時間的長度和運動感),原因在於鏡頭與人物間保持著相對整一的距離,以及恰到好處的剪輯頻率。

「小樣,在跟誰電話呢?」這就是發生在《托尼·厄德曼》的情形。片頭所出現的家不再是專屬康拉迪個人的家,而是一個具有普遍意義的居室。這個居室裡同樣可能居住著他的母親、或前妻。在電影開頭通過這位熱愛搞怪的父親的移動所展示的三處家宅中(自己家、母親家、前妻家),其內部空間並未有太過鮮明的變化,它們只是「家」這個概念的不同形態。瑪倫·阿德並不想為人物提供專屬的空間,而是讓場景消融在人物間的對話中,並以此令其獲得普遍意義。

這樣看來,在《托尼·厄德曼》中所實踐的正是一種對現實空間的消解。從德國到羅馬尼亞,我們並未能辨別出多大的不同,從俱樂部到舞廳,我們會感覺這可能是地球上的任何一處地方,當然也就有可能是片中提及卻從未出現的上海。空間對於人物確認自身的存在不再有效了,它不再能呈示人物。

二、

「OMG,嚇shi我了」在《托尼·厄德曼》中,不僅空間的作用消失,時間也被消解了。正因為前者,後者才能夠迷失。電影開頭的幾個場景分別是1、自己家(接快遞),2、母親家(看望),3、學校(伴奏),4、前妻家(探望女兒),這些場景的發生時間雖然前後接續,但我們並不清楚它們具體的發生時間,1也許在早上,2也許是中午……但這多少只能算推測;同樣,我們也無法斷然確定它們是否在同一天內發生。導致影像時間的這種模糊性的原因一方面在於空間預先被消解,另一方面也在於瑪倫·阿德並不想為整個故事給我確定的時間脈絡。

父親康拉迪從德國飛到布加勒斯特看望女兒,電影只以兩個無甚關聯的鏡頭進行了組接(醒來發現狗死去,在公司大廳等女兒)。一開始,我們會誤以為父親來到的這個大廳仍然是在德國境內,但很快我們就被告知兩人其實已經身處羅馬尼亞。我們不知道這兩個動作之間過去了多久,或者這兩處空間有何差別。瑪倫·阿德的方法是將其同等化,只有對話才是有意義的。

「論叉子的用法」看完整部電影,我們只能得出一個印象:故事情節確實在按線性時間發展,但具體的時間點我們卻不能確然找到;人物確實在具體的空間中展開對話,但這些空間具體被安置在地球的哪個位置,相當模糊。可以說,這是一種均質的無時間、無空間狀態。只有人物是確然成立的,他們在這個世界的某處於某時存在著,並面對著他們的困境。

因而,在瑪倫·阿德的電影中,真實不再來自於具體的空間與時間,而是角色的表演。這是真實影像的一種新形態:表演的真實感。在那場酒會中,女兒伊涅斯與羅馬尼亞高層漢尼伯格的對話,是和父親與漢尼伯格的俄羅斯妻子同時進行,談話者不斷被從身旁走過的人打斷的情景展示出了現實生活的真實情境。我們可以想像如果處身於一個真實的聚會中,我們會如何被各類熟悉之人的臨近分散注意力。這是現實生活的密度,瑪倫·阿德讓演員通過表演還原出來了(同其前作《完美第二對》),以獲得一種自然的真實效果(自然聲效也是為了這個目的)。

三、

「你開除幾個,我也開幾個,就醬」而在這部電影中,展示「表演的真實感」更深的一層在於表演中滲入的表演。康拉迪天生的搞怪本性,讓他獲得了一個叫「托尼·厄德曼」的新身份。這位戴著一頭假髮、墨鏡、呲著假牙,穿著西裝的龐然大物在電影中化身為三個不同角色:一會兒是蒂里亞克的網球拍檔,從而得以進入公司酒會;一會兒又是德國大使館的外交官(女兒是他秘書),得以拜訪那位法國女外交官的家;一會兒又是女兒的上級,得以親臨石油開採現場。這三個身份的變換保證了他能入女兒所屬的職場生活,並將源自日常生活的幽默侵入現代社會條理分明的職場規則中。

在女外交官的家裡,女兒在父親的伴奏下高歌的一曲,引發了最為幽默的間離效果。之前相當感傷的時刻到此瞬間瓦解,這一場景也預示著接下來「裸體派對」的登場。伊涅斯深情的高歌與她五音不全的嗓音形成了鮮明的對照,姿態與效果的反差是引發笑點的來源。人物的僵化開始真正進入遊戲之中,而這一點已經由她將父親假扮成上級去石油的開採現場所暗示。

「乖乖的,跟我走」最後她一個人在家裡為生日派對作準備的時候,是女人的身份妨礙了她:連衣裙的拉鏈必須通過叉子的幫助才能拉上、高跟鞋的難穿讓她遽然放棄,還有那一身脫不下來的連衣裙都像徵著嚴酷的生活規則加在她身上的束縛。而這些只屬於女性的經驗(當然也只有女導演才能拍出來)。「裸體派對」無疑象徵著遊戲真正在日常生活的表層進行:職場等級被破除,性別差異得到消解,那個闖進的怪物甚至模糊了人與動物間的界限。

康拉迪是否知道自己存在的虛無性(由時間與空間的雙重任意性暗示),因而能夠在現實生活的嚴苛規則下實踐他遊戲的法則?他的搞怪不只出於他樂觀的天性,同樣來自於他於現實生活中獲得的人生感悟。在電影結尾,一向毫無正經可言的父親向女兒傳達一些感悟:只有在回望中,我們才能發現真實發生的瞬間,而在事件發生時,我們是不知道的。這種「後知後覺」的體悟與是枝裕和在《步履不停》中所傳達的「人生慢半怕」的感悟如出一轍。相同的是兩位導演都在對日常生活的審視後殊途同歸,而與是枝裕和毫無介入的觀察者視角相反的是瑪倫·阿德通過父親的行動所要告訴女兒的既不是及時行樂,而是如何在嚴苛的社會規則下不要丟失幽默感(「don』t lose your humor」),這是我們反抗虛無的有效方式。

推薦閱讀: 「表演的真實感」