電影訊息

電影評論更多影評

2016-12-30 15:35:08

鬼知道你的人生經歷了什麼,才會喜歡這部電影

1.

他最後還是決定追隨她的腳步,前往下一站。

姚槊坐著凌晨五點的火車,離開了上海。在火車啟程的一瞬間,上海的一切變的如此模糊,也許是因為早晨大霧的關係,他已經開始忘記這裡的一切,就連他平時最喜歡去的牛肉粉店,他都已經記不清是要搭地鐵七號線還是五號線。

一座城市假如沒有了她,就是如此的無趣。

他曾經掙扎過,為了她放棄自己現在奮鬥爭取來的一切,值不值得。但是,忘記一座城很容易,記住一個人很難。

在下一座城,他還能找到他最喜歡吃的那碗牛肉粉,與她一起分享。

等等,我知道你想問什麼:比如,主人公是不是健忘?是的。雖然說人每次回憶自己以前的經歷(尤其是味道)的時候,都會對自己的回憶作出一點下意識的篡改(這就是為什麼人永遠吃不到自己小時候吃的料理的味道),但是我至今仍然記得我第一次在蘭州吃蘭州牛肉拉麵的感受。我只是隨便模仿了一下張嘉佳的風格寫出了這段毫無意義的文字,接下來我可能會抑制不住自己說出張嘉佳寫的睡前讀物我一天能寫幾萬條這種大言不慚的話,以上只是作為我的確一天能編很多這種奇怪的雞湯愛情感悟的論據。(對了,我的文章破天荒分了1,2,3部份也是致敬張嘉佳老師哦)

2.

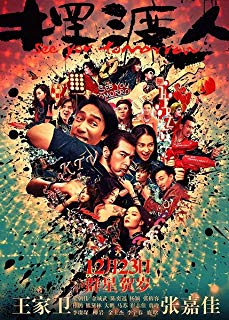

張嘉佳的大作,《擺渡人》。其實很多影評人已經指出這部電影的諸多不足了,如此豪華的製作/主演團隊,遇上豆瓣熱門評論裡清一色的一星評價,這樣的待遇《擺渡人》算是頭一個。劇情我不想再多說,因為連句子都寫不好的人如何去把一部電影的劇情捋順呢?不可能。

影片爛就算了,最可笑的是當王家衛在部落格發聲說這部電影就和人生一樣,大成若缺,部落格底下一眾明星附和:王大師講得對,渡人渡己,大成若缺,我也喜歡。這個轉發「我也喜歡」明星名單裡的成份其實並不復雜:裡面有直接的演員(比如天使拉寶貝,梁朝偉),也有參演演員的家屬(天使拉寶貝專用護翼黃曉明),參演演員的好友(李晨,周冬雨),一輩子只演爛戲看到有人感慨爛片「大成若缺」不由得發自內心的讚賞的圍觀路人甲(宋茜,劉亦菲),毫無才氣只能靠抄襲和玩下三濫梗混日子的洗腳編劇/導演(汪遠,叫獸)。這裡面最逗的評論還是劉亦菲那一句「電影 有心在 就好」,就差沒有對著吃瓜群眾吶喊:「你們知不知道張嘉佳有多努力?」了。

讓我們來說說一部電影最基本的要素,劇中之本,劇本。

雖然我不是學電影的,但我自認為對電影還有一些基本的鑑賞能力。我認為一部電影要成功,首先要說服觀眾,說服了觀眾,情節推動才能引起觀眾的共鳴。總體來說,正常的電影流程應該是(這裡面排除了別的敘事方法,比如倒敘,但是創造整個劇本的主旨和大綱是不變的):背景環境設定-環境塑造人物/環境改變人物-人物推動劇情,《少年時代》從技術角度,鏡頭語言來說都不是一部很出挑的電影,但是正是因為這部電影遵循著最基本的劇本邏輯,經過多年的沉澱,觀眾能夠伴隨著主角的成長而產生共鳴。很多中國電影的一個誤區就是,很多角色為了做一件事情而去做,在電影裡角色的人格塑造並不足以說服觀眾為什麼要去做這麼一件事,很多導演在拍攝過程中為了堆砌噱頭放棄了很多最基本的人物刻畫。這就跟劉亦菲的發言一樣,「有心在 就好」,電影質量可以差,凡事有愛就可以,對吧?當北京政府要治理霧霾,我們是不是可以呼籲用愛呼吸,反正「有心在 就好」,政府有多努力你們知道嗎?

3.

愛情可以是不理性,但是不理性不代表沒有邏輯。我要再一次重申,藝術作品塑造的人物有自己的性格,性格驅使人物的行動,行動推動劇情的發展,這是一個劇本需要遵守的最基本的定理,不理性不代表人物做事不需要邏輯。比如說你塑造一個瘋子角色,瘋子做事的確不需要常人眼裡的「邏輯」,但是這種「無邏輯」與「混亂」是符合角色設定的東西,瘋子的「無邏輯」就是這個角色本身的邏輯。而當一個正常人開始做不合他本身邏輯的事的時候,你會懷疑這個導演是不是很沒邏輯。《巴黎最後的探戈》開頭,兩個陌生人在一個空房間偶遇,然後乾柴烈火,這並不理性,但是後面電影緩緩描繪出讓娜的叛逆與對教條主義的疲憊,保羅對婚姻的疑問以及性向的困擾,你能明白為什麼在那個情景下兩個陌生人能做出如此出格的事,這就是合邏輯的不理性與混亂。

由於電影實在是過於支離破碎,我們先來看看張嘉佳的原著《擺渡人》,起碼這是一個相對完整的「故事」。為什麼要打引號呢,因為這些故事裡都缺少了點「人味兒」。我們先不說為啥一個備胎能只為了一個男人付出一切而不求回報(人本身是慾望的產物,人的一生就是滿足慾望的一生,人情世故就是等價交換)21世紀了,小玉是焦裕祿再世還是怎麼著,你寫一個備胎奮不顧身的奉獻你自己相信嗎。整篇文章,在小玉這個人物身上,我只看到了奉獻,奉獻,為了自己愛的人無私奉獻。至於為什麼奉獻,為什麼這麼迷戀馬力,在缺少人格塑造的這篇故事裡我只能認為「有心在 就好」了。

這篇故事裡邏輯上的謬誤還有很多,比如夜晚可以擁抱影子這種扯淡的論點,夜晚沒有路燈哪來的影子,下午兩點的影子理論上比夜晚的好擁抱多了,我就不吐槽太多了。我們來看一看最後一句話:「我們都會上岸,陽光萬里,去哪裡都會鮮花開放」。首先我們都會上岸並沒有什麼問題,我覺得這篇文章就在這個句子終止也不錯,畢竟是講備胎從良的故事,那麼後面這兩句話是什麼意思我就不知道了,大概的意思我都懂,要我翻譯的話這段話就是說人只要放下了到了對岸,哪兒都是陽光鮮花,但是為什麼這三個句子湊在一起就這麼奇怪呢。

4.

那麼在忍痛浪費了我人生寶貴的4,5個小時來研究一個基本行文邏輯和人物塑造都搞不明白的作家的作品之後,我不禁想,到底什麼人才會去看這種太太樂流水線出產的雞湯文?

想像一下這個場景:今天是星期一,你嘴上雖說在上班但是你心裡知道你80%的時間都在刷手機,這裡看看打折資訊那裡刷刷小道八卦。你又不明所以的虛度了一天的時光,除了購物車裡的收穫,也不知道今天到底收穫了什麼,到了晚上躺在床上才想起來自己空虛的精神世界以及可憐沒人愛的尷尬處境,這時候寂寞失落向你襲來,你打開手機刷刷朋友圈,這時候你看到一個類似「你有沒有為人拼過命?」之類的雞湯標題,你點了進去,發現裡面主角的遭遇跟你曾經有那麼一分相似,於是你心暖暖的喝下這碗雞湯,這麼做的好處很多,首先讀了一篇「高雅」的文章:至少今天自己沒有不學無術;其次可以分享朋友圈:姐什麼時候才能盼來為我打九洞的人兒(內心os:姐還是很有文化的,分享的東西是文章不是ysl星辰不是促銷資訊哦);最後可以利用這種雞湯偶爾聊騷一下某sns件上勾搭來的純情少男/已婚少夫:「哎,想起了那個他/她」。這就是張嘉佳的作用。張嘉佳筆下的人物透露著一種不真實感,真正多愁善感的人,寫出來的東西是很實在的,張嘉佳的作品則更像太太樂雞湯流水線上出產的產物,二十多部小故事主旨都是「假如你喜歡的人只把你當備胎那你最好放下」。還有什麼比這種十五分鐘能讀完,一個句子自成一段的文章更能打動這些盲目膚淺且沒什麼藝術審美的少女的心?

最諷刺的是,因為這個浮躁的社會,這樣的文章才能賣的好,「一個句子一個段落讀起來多舒服!」,「沒有圖片的文章讀起來沒意思!」。劣幣驅逐良幣,這才是在中國搞藝術/文藝工作最大的悲哀。

我只是有些可憐國內的上班族,好不容易熬完了加班,週五晚上想邀請自己心儀的對象看場電影,看了下排片,要在擺渡人,鐵道飛虎以及長城之間做出艱難的選擇,這樣一想,真的水生火熱。

5.

為什麼要寫這麼多呢,我只是對中國電影圈子正在上演的魔幻現實主義大戲,好氣又好笑。我父親曾經是一名出色的電影工作者,多虧了他,我從小學開始就接觸了很多外國傑出的電影劇本,我現在仍然會將好的電影劇本下載下來細細拜讀。我已經過了那個天天想不通」為什麼會有人喜歡這種狗屎「的年紀,但是我自認為我有著很好的分辨一個藝術作品好壞的好品味。我不強加自己的價值觀於他人,我只是想將我一些評判一部作品好壞的尺度與大家分享,好品味這種東西是可以培養的,我希望儘自己的微薄之力,讓民眾對電影的質量擁有更好的判斷能力,讓《鋼的琴》這樣的悲劇不再重演。

值得欣慰的是,可以看得出來經過最近這幾年粗製濫造的國產電影洗禮,群眾的口味開始逐漸變的刁鑽起來,從幾年前一部綜藝拿一些殘羹冷炙邊角料湊一部電影都有一堆家長買單到現在大導演大製作都能遭遇滑鐵盧,這就是市場的選擇。在這裡想對業內人士說幾句,一部電影無論你再怎麼吹,再怎麼轉發「我也喜歡」這種毫無意義的捧臭腳站隊發言,作品的好壞就像菜一樣,一嘗便知,天天餵群眾吃屎還要讓群眾誇著喊香,不香就是打壓我們國產創作,這種戲法變一兩次或許還能矇混過去,再這麼一直變下去,恐怕以後你們就得自己掏錢吃自己拉的屎了,或許你們是真心也喜歡這部電影,既然如此佳餚,那就請你們多吃點。

6.

最後,姑且作為這篇文章的附贈,再寫一點本人對張嘉佳部落格的碎碎念。

這是張嘉佳同志置頂部落格的一段話,這是他的友人發給他的,或許他身邊真的是這樣自以為多愁善感,情感纖細但卻講故事/寫段子毫無邏輯的人才會讓他覺得他自己的故事/電影可以優秀到足以上映給群眾看的程度吧。物以類聚,以這位友人的結論為例:

「漫天煙火下的悲歡離合,才叫嘉年華」

(這句話咋看問題不大,但是這個「才」字顯得格外刺眼。這「才」字的用法非常霸道,現代的雞湯/營銷文也特別喜歡用這個字來彰顯自己境界的與眾不同,舉例:這樣的鮮肉粽「才」叫粽子,這樣的人生「才」叫享受。這樣的營銷行文習慣,也不知道是如何養成的。)

我不知道張嘉佳的腦容量是不是80年代的電腦一樣只能一次性處理極為有限的命令還是怎麼著,他寫的文字總喜歡一句話一句話來個大分段,而且我完全不明白如此分段的意義在哪,更不要說前言不搭後語的文章風格,小故事裡總喜歡堆砌出一個很感性的意境卻往往經不起細細推敲,作為一個南京大學的才子行文卻和十三流雞湯文博主無異,不應該啊。用他一條置頂部落格舉例:

」我喜歡的電影很多,但我真的愛王家衛和周星馳。

從大學畢業,到第七次搬家,我收集了六千多張DVD,每次都裝滿幾大箱子。直到一天,要搬駐另外一座城市,就招呼了很多朋友,把自己想要的拿走。

屋子不大,來了二三十號人,十分擁擠。炎夏時分,空調冷氣帶不動,椅子也不夠,有女生直接坐進冰箱,全身被啤酒包圍,那場面挺震撼。

喝了一夜,大家醉醺醺地各自拿著幾袋子DVD,晨曦中離開。

天邊微微泛紅,我心想,再見了。

坐冰箱的女孩最後一個告別,她擁抱了我一下,說,保重。

她騎一輛小電動車,住的很遠,獨自穿過城市。就像叢林中六點的風,順微光而下,劃開枝葉,卻和睡著的一切沒有關係。「

這分段幾乎快可以和現代詩媲美了,再看看這裡面的故事,第一段落我一開始以為是主旨,但是到後面搬家,再到最後女孩離開(我們就不討論最後一句到底在說什麼了),和一開始的段落並沒有半毛錢的關係,這種跳躍不連貫且毫無邏輯的思維和《擺渡人》裡的故事簡直一脈相承,問題是這樣瑣碎且隨意的寫作出出書騙騙都市小青年或許還有用,你要搬到大螢幕上糊弄觀眾就有點過了,於是我們看到一堆名演員,不知道自己明確的角色定位,一句一句生硬的說著張嘉佳的雞湯台詞,連梁朝偉的眼睛裡都透露出一股迷茫:我到底在演什麼?

對於這樣拼命,努力,用心的張嘉佳,我只能發自內心的打一個,零分。

「有心在 就好」

評論