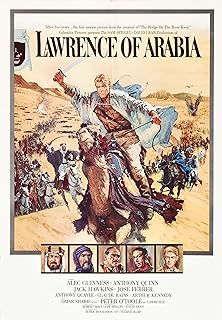

阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港)/阿拉伯的罗伦斯(台)

![]() 8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

2017-01-10 01:28:47

從歷史角度看電影:「阿拉伯的勞倫斯」還是「沙漠裡的史密斯」?

************這篇影評可能有雷************

托馬斯·愛德華·勞倫斯(湯瑪士 Edward Lawrence)因在1916年至1918年的阿拉伯起義中所扮演的重要角色而出名,還在戰後撰寫了記錄這段經歷的名作《智慧七柱》(Seven Pillars of Wisdom)。他在1935年因車禍不幸去世,享年46歲。27年過後,由大衛·里恩執導、改編自《智慧七柱》的電影《阿拉伯的勞倫斯》上映並取得巨大的票房成功,隨後又在次年的第35屆奧斯卡上榮獲包括最佳影片在內的七項大獎。

《阿拉伯的勞倫斯》無疑是一部影史名作,但在其背後並非全無爭議。就像許多歷史題材電影一樣,本片引起爭議的地方也是它的歷史準確性。正因為如此,2006年3月11日,在倫敦的帝國戰爭博物館(Imperial War Museum),歷史學家傑里米·威爾遜(Jeremy Wilson)才講評了這部電影。

傑里米·威爾遜是T.E.勞倫斯研究領域的權威,曾受A.W.勞倫斯的委託撰寫過其兄長的授權傳記,還創建了T. E. Lawrence Studies網站,專門用以彙集相關資料。這篇講稿的原文即發佈在該網站上,我於去年無意間搜到,最近終於全文翻譯了出來。

當然,我翻譯這篇講稿的初衷並不在於批評《阿拉伯的勞倫斯》,而在於讓這部電影得到更清晰的認識。精確到每個場景的電影分析文章畢竟並不多見,而且從某種程度上說,本片也值得以如此認真的態度對待。

本文歡迎轉載,但請註明出處。

墨雪飄·痕

2017年1月8日

歷史上的勞倫斯

由於篇幅較長以及排版不便,此處只發引言部份和前幾場戲的分析,權作預覽。完整譯文的PDF可在部落格原址文章中下載:http://weibo.com/3476986457/Eq1fYf8QX

————預覽 ————

引言

一般情況下,對電影感興趣的人和對歷史感興趣的人毫無交集。如果你只是將《阿拉伯的勞倫斯》(Lawrence of Arabia)當做電影欣賞,那麼它符不符合史實其實無關緊要。如果你只是對歷史感興趣,那麼電影的藝術品質如何就變得並不重要。

然而,在某種程度上,這部電影確實備受歷史學家的關註:

§ 巨大的成功使它成為了大眾認識勞倫斯和阿拉伯起義(Arab Revolt)的重要途徑。它在影院和電視上反覆播放,傳播到了許多國家。從成功的程度而言,它可以說是歷史題材電影的傑出範例。

§ 每有一個人花三小時閱讀講述勞倫斯生平的嚴肅書籍,可能就有成百上千人看過這部電影。

§ 因此,對多數人而言,T.E.勞倫斯「就是」這部電影中的人物。我在接受美國一家廣播電台採訪時意識到了這一點。當時令我驚訝的是,採訪者似乎將電影當做了歷史問題的基礎,假定電影中對相應事件的呈現已經被人們普遍接受。

於是,作為一部電影,《阿拉伯的勞倫斯》廣受讚譽、大獲成功——對此我們意見一致。但它究竟是忠於史實呢?還是以虛構為主呢?

在提出這樣一個問題的同時,我認為,人們應該合理看待螢幕劇作的需求。這部電影用三小時的片長跨越了兩年的時間。如果不省略許多事情,精簡留下來的內容,並大大減少角色數量,沒人能把它拍出來。

然而,即使接受了這些必要的處理手段,我依然認為,應該有可能創作出人物和事件都符合實情的電影。紀錄片製作人的目標正是如此。

無論如何,我承認《阿拉伯的勞倫斯》是一部故事片,而非紀錄片,其目標是成為一部成功的情節劇。故事片製作人總是認為,沒必要追求歷史準確性和平衡性。

最後,在引言部份,我要請大家注意一段提醒。這段話藏在電影結尾的演職員名單中,很少有影迷會閱讀。其內容如下:

這段話讓我感到不安。電影以真實人物的名字為標題,如果內容存在大量虛構成份,那這樣聲明還合適嗎?《阿拉伯的勞倫斯》涉及了一位歷史人物——T.E.勞倫斯——的行動,還涉及了一個仍然因源於第一次世界大戰及其餘波的衝突而四分五裂的地區。對於許多人來說,這部電影已經成為認識阿拉伯世界的起點。如果它的故事極其失準且失衡,那它傳達的觀念也一樣。

問題已經看清楚了吧,現在我要問幾個人:你覺得這部電影忠於史實的程度如何?請舉手……

那好,在接下來的一小時裡,我們會逐個場景研究這部電影,嘗試找出一個答案。

讀一讀勞倫斯筆下關於《智慧七柱》(Seven Pillars of Wisdom)的文字,就很容易明白,這本書為什麼會引起電影製作人的興趣。

早在電影問世之前,《智慧七柱》就已憑藉自身素質而經成為暢銷書,不僅有英語原版,還被翻譯為多種語言。勞倫斯自己也成為先鋒名人——他的名字變得家喻戶曉。他寫的故事的確精彩。

這是一部非凡的作品,敘述和反思在書中不斷交織。此外,直到英國在1970年代後期公開官方檔案之前,關於阿拉伯起義和勞倫斯在其中所扮演的角色,這本書都一直是最為詳細的資料。

羅伯特·博爾特(Robert Bolt)寫道:

最後一句話引發了一個問題。如果編劇的選擇職能這麼重要,那《阿拉伯的勞倫斯》的劇本中是否夾帶著私貨?

只要稍微探究一下這部電影的歷史,就能認識到它確實夾帶著私貨。事實上,先後有兩版劇本,由不同的編劇執筆。第二版是以第一版為基礎發展而成。

麥可·威爾遜(Michael Wilson)寫了原始劇本。他是一個政治觀點鮮明的美國人,因共產黨員的身份而曾在麥卡錫(McCarthy)時代遭到迫害。在他的劇本所反映的諸多內容中,就有他的反帝國主義信念。

羅伯特·博爾特寫了第二版劇本,他的政治觀點也很明顯。他是支持核裁軍的著名活動人士。作為一名劇作家,他對角色心理狀態以及道德判斷的興趣可謂發自內心。

這二人都是傑出的作家,但是,讓他們來寫關於英國帝國時代的一位戰爭英雄的劇本,卻似乎是個很奇怪的選擇。不出所料,最終浮出水面的劇本在融入個人詮釋的同時,還傳達了強烈的反戰資訊。

角色

我前面已經提到過,劇作家需要將角色數量減少到可控的範圍。即使對歷史書而言,這也確實是個問題。在1930年代的時候,有一位劇作家讀過李德·哈特(Liddell Hart)的《T.E.勞倫斯在阿拉伯及之後》(T.E. Lawrence in Arabia and After),就曾建議他縮減有名有姓的人物的數量。

在《阿拉伯的勞倫斯》中,有四個主要角色是以真實人物為原型:勞倫斯、艾倫比(Allenby)將軍、費薩爾(Feisal)埃米爾和奧達·阿布·塔伊(Auda Abu Tayi)。

用以塑造這些歷史人物的背景看上去是真實事件,於是,期望他們的言行與史料中的描述相一致,似乎是很合理的想法。

然而,在對這部電影最有力的批評聲音中,卻能聽到歷史學家和倖存者的反對。A.W.勞倫斯曾寫道:「我認不出我的哥哥。」(《觀察家報》(The Observer),1962年12月16日)

另有四個主要角色是虛構的。他們可以有效結合多個人物的特點。考慮到簡化在劇作中的必要性,這是必需要做的事。

雖然虛構角色的言行不需要拘泥於歷史記載,但這些角色在敘事和詮釋方面都起著舉足輕重的作用。因此,在談及歷史準確性的情況下,他們不應該做出或說出完全與記載相悖的事情。

一個一個說。德賴登(羅伯特·博爾特寫道)「代表著歐洲的政治技巧」。

德賴登(Dryden)

他似乎是以D.G.霍格思(D.G. Hogarth)和羅納德·斯托爾斯(Ronald Storrs)為藍本,但博爾特的言中之意並不僅限於此。順帶說一句,霍格思穿著軍服,而且在我看來沒德賴登那麼愛無所顧忌地「玩政治把戲」。

布賴頓(Brighton)上校

據博爾特所說:「布賴頓上校要代表勞倫斯在一些人心中激起的半是欣賞、半是驚駭的不安情緒,這些人都相當拘泥於英國人那種令人欽佩但不夠充分的行為準則。」

在真實的阿拉伯起義中,沒有哪名英國軍官扮演過布賴頓所承擔的角色。可能的原型是S.F.紐科姆(S.F. Newcombe)、皮爾斯·喬伊斯(Pierce Joyce)或休伯特·揚(Hubert Young)。不過,雖然布賴頓是個虛構人物,但他的角色很可信。他的許多台詞都能反映出當時的真實情感。

阿里(Ali)謝里夫

哈里斯族(Harith)的謝里夫阿里·伊本·哈里什(Ali ibn Kharish)最初似乎是謝里夫阿里·伊本·海珊(Ali ibn el Hussein)——《智慧七柱》中一位真實的哈里斯族酋長。不過,可能是出於政治考慮,他的姓名受到了改動。博爾特寫道:「阿里要代表新興的阿拉伯民族主義。」

沒有哪個阿拉伯領袖曾與勞倫斯並肩作戰過那麼長時間。此外,對電影版阿里和《智慧七柱》版阿裡的混淆,似乎導致電影問世後的一些傳記將關注的焦點集中到了後者身上。

傑克遜·本特利(傑克森 Bentley)

終於說到了傑克遜·本特利。他似乎是一個早期計劃的產物,該計劃意在將洛厄爾·托馬斯(Lowell 湯瑪士)引入劇本。在博爾特看來,他像徵著「……大眾媒體,這種象徵以相當傲慢的方式體現在本特利身上,同時他還代替了巧舌如簧的勞倫斯詆毀者們。」

在現實生活中,托馬斯比勞倫斯年輕,而且只在阿拉伯人當中待了一週。在電影中,本特利則多次出場。

是或者否?

是時候將宏偉場景、沙漠地貌、攝影、音樂、導演、表演和剪輯等等擱置到一邊了。要想確定這部電影究竟是《阿拉伯的勞倫斯》還是《沙漠裡的史密斯》,我們只需要考慮一件事:歷史準確性。

第一部份

就勞倫斯而言,這兩個開頭場景似乎並不存在爭議:

§ 有趣的是,片中的男孩們是在道路上逆行向勞倫斯騎來,而不是像證詞中那樣在正確的一側排成縱隊騎車。不知道他們有沒有對此提出過投訴。

§ 開場鏡頭暗示勞倫斯對速度有一種感性的愛。這些鏡頭還提醒了觀眾:他是慘遭橫死的。

追悼會讓博爾特有機會充實勞倫斯的人物形象:

§ 他在布賴頓眼中是一個「不平凡」的人(布賴頓很了解他),還受到一位前軍醫的敬仰(其實不然);

§ 他參加過阿拉伯起義,這具有重要的歷史意義;

§ 他是個知識分子;

§ 他享有的聲譽要歸功於一位記者;

§ 鮮有人自稱很了解他;

§ 有些人質疑他的聲譽;

§ 記者說他是個愛現狂。

這些評論多數都反映了真實人物持有的觀點。

§ 然而,傑克遜·本特利的評價:「他還是自巴納姆貝利馬戲團(Barnum and Bailey)以來臉皮最厚的愛現狂,」據我所知卻沒有同時代的依據。這句話可能是基於洛厄爾·托馬斯那句著名的評價,也就是勞倫斯有「成為關注焦點」的天賦。然而我懷疑,托馬斯這麼說很可能是想給自己找藉口。「阿拉伯的勞倫斯」傳奇令真實的勞倫斯感到極度難堪很長一段時間後,他仍然在從中賺取大筆錢財。

§ 博爾特在這裡採用誇張的版本,為他意圖發展的情節構建了有傾向性的基礎。

設置在開羅(Cairo)的這四個場景提供了一個機會,讓電影能在場景切換到沙漠之前進一步描寫勞倫斯。

3. 地圖室

§ 地下室不正確:勞倫斯在薩沃伊(Savoy)有自己的辦公室,那是開羅最豪華的酒店之一。

§ 勞倫斯的舉止顯得做作,還有點女人氣(「麥可·喬治·哈特利」)。沒人說過他很熟悉下屬。

§ 用手指掐滅火柴的插曲是虛構的,意在暗示他是一個受虐狂——雖然在戰前時期並沒有相關的證據。

4. 經過軍官食堂

§ 稍顯刻意的虛構場景,表現出勞倫斯或多或少有些傻氣,而且一般不受周圍的軍官歡迎。並沒有任何證據支持這種觀點。少數人可能不喜歡他,但他的工作深受同僚尊重。他和其他人應該都不會有多少交往。

§ 基於前面那句「愛現狂」評論,他還被描繪成喜歡誇耀的樣子。他自稱「要去和將軍商談事情」。

§ 這個場景進一步扭曲了勞倫斯的角色。

5. 勞倫斯、德賴登和默里將軍

§ 虛構的場景

§ 默里(Murray)將軍認為勞倫斯「過於自負、挑剔、愚鈍」。我沒了解到任何表明他在那個時候聽說過勞倫斯的證據。他的總部並不在開羅。

§ 當然也沒有任何證據表明勞倫斯在這個場合見到過默里。那時候沒有這麼做的必要。

§ 阿拉伯局(Arab Bureau)的德賴登說「他在開羅一點用處都沒有」。然而同時代的阿拉伯局報告卻顯示,他的工作受到高度重視,以致於阿拉伯局將他從軍事情報部門調到了那裡。

§ 勞倫斯顯得矯揉造作,對他的GOC(總指揮官)傲慢無禮,還多次頂嘴。這簡直荒誕。

§ 勞倫斯並沒有得到與阿拉伯人待上三個月的許可。

§ 默里那句「小插曲中的插曲」的評論其實出自勞倫斯之口,雖然那是當時普遍存在的情緒。

§ 總的來說,這個場景從歷史角度而言不可能發生,而且進一步扭曲了勞倫斯的角色。

6. 勞倫斯與德賴登

§ 虛構的場景

§ 勞倫斯被表現得過於自信:「我是這工作的合適人選。」

§ 德賴登:「只有兩種生物能在沙漠裡找到樂趣:貝都因人(Bedouin)和神……相信我的話:對普通人來說,那裡就是個熾熱的窯口。」

勞倫斯:「不,德賴登,一定會很有趣的。」

這段交流簡直荒謬,因為勞倫斯從1910年起就在中東了。

————預覽結束————