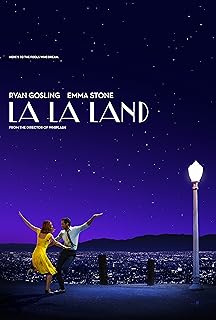

爱乐之城/爵士情缘/啦啦之地

導演: 達米恩查澤雷編劇: 達米恩查澤雷

演員: 雷恩葛斯林 艾瑪史東 Amiee Conn Terry Walters Thom Shelton

2017-01-16 12:54:26

理想主義者的生存之道 / La La Land

************這篇影評可能有雷************

抱著一顆看兩小時加長版《Glee》的心進了電影院,卻抱著一顆看了《花樣年華》的心出場。

簡單來說,這部電影為我們展現了一個主要的矛盾和衝突:夢想與現實。似乎老生常談,卻也是文藝作品探索的永恆主題。

故事發生在洛杉磯。男主Sebastian是一個將爵士樂視為生命的才華橫溢的音樂家,作風老派,開著老爺車,穿著西裝三件套;女主Mia則對表演充滿熱情,高中便輟學來追夢的「洛漂」,試鏡無數,六年來卻還未獲得任何角色,靠在咖啡店當服務員來維持當下的生計。簡而言之,就是兩個沒有穩定工作的自由職業大齡單身男女青年。對,就是那種夢想能當飯吃,直接達到馬斯洛「自我實現階段」的人。

電影主線其實也挺俗套的,歡喜冤家的模式,兩人從一開始的多次偶遇都互看不順眼不歡而散,到後來的情投意合,再到最後的「我將永遠愛著你但是我們不能在一起」。可是靠著藝術創作最通用的手法——換湯不換藥——編劇導演一手抓的Damien Chazelle還是創造出了一部非常迷人的作品。高飽和度的明快色彩,出人意料的綺麗幻想,有意為之的年代意向以及無時無刻的美妙歌舞,在洛杉磯這個「只有郊區的特大城市」,營造出一種與其城市氣質格格不入的浪漫懷舊氣息。好的藝術作品需要恰到好處的閒筆,它不承載情節也沒有功能性,卻是作品的性格。

Sebastian痴迷於傳統的爵士樂,熱愛它即興和無所拘束的表演風格。在爵士樂中他能夠自由地自我表達,如魚得水。但是,社會大眾需要的是,餐廳裡體現檔次但只做為背景存在即可的《鈴兒響叮噹》,是現場音樂會震耳欲聾的電音和玩轉於三個鍵盤之間的酷酷的鍵盤手。這些本來沒有什麼不好,社會本就多元,群眾審美各異。唯一的問題是,這些全都不符合Sebastian這個傳統守舊的人的心理期待。是啊,「改良」的爵士樂有什麼不好?所有藝術領域都要經歷不斷地演化變革,才有創新,才能體現時代精神,提供新的審美取向。說到底,還是人無法背離自己最基本的人格特質和價值觀,那是社會人的自我存在感和安全感之所在。J.K. 羅琳說,一個人最幸運的是,做著自己喜歡的事而且有人會因此而付錢。很顯然,羅琳擁有這樣幸運,但Sebastian沒有,他的個人熱愛並不能迎合社會需求。而對於Mia,在洛杉磯這個大池塘里,她只是一條小魚。表演產業再繁榮,之於從全世界洶湧而來追夢的人,機會也是供不應求。

還好,我們的兩位主角都是能迅速認識清矛盾並直面問題的人。而他們解決問題的方法就是,付出在其他人看來極高的成本——當下舒適穩定的生活和大把寶貴的青春——來賭將來有一天自己能成為那萬分之一的命運寵兒。可是後來,Sebastian為了在Mia家人面前有面子,以及讓她不用在咖啡館打苦工可以一心追求夢想,加入了他曾說絕對不會與之為伍的樂隊,演奏著自己不喜歡的音樂,只因報酬豐厚。所以你佔有的越多,你被佔有的也越多。為了愛情,Sebastian竟將自己的夢想作為交換的籌碼。可見愛情,夢想,物質需求,是他心中的優先級順序。樂隊大受歡迎,兩人聚少離多,產生了隔閡。終於,Mia在一次門庭冷落的小眾處女秀之後,多年的挫敗感一齊湧上心頭,徹底將她擊倒,她狼狽地逃回老家。

於是,兩個堅強的理想主義者,在多年的堅持之後,於愛情的裹挾下,一個選擇了妥協,一個選擇了逃避。

按照套路,Mia後來在Sebastian的鼓勵下,終於拿到了一個重要角色,但是工作地點在巴黎。此時,編劇讓一人遠赴巴黎,一人留下重新追求自己的爵士夢。於是,才有了多年後已是大明星並結婚生子生活美滿的Mia和丈夫一起,在Sebastian的爵士俱樂部與之偶遇的情節。

並不是美滿的結局,相愛相知的人沒有在一起。所以導演在電影末尾奉獻了一個比電影本身主線情節更加完美的夢境,它存在於兩人的幻想中,在兩人共同的旋律中。它似乎是人生另一種更理想的可能性,但其實它是「I think I wish things have gone differently」的不甘。

在這部電影裡,導演不止同情了理想主義者,同時也質疑了他們的純粹性。一個細節,Mia在功成名就後模仿她曾經艷慕的女明星優雅走進自己工作過的咖啡廳,並在眾人同樣艷慕的眼神中離開。而Sebastian也曾說,加入那個樂隊,終於讓他體會到了一直追求的成功的感覺。所以原來,沒有人能逃脫虛榮,也沒有人能完全不在意他人的認可,即便是看似最「脫離了低級趣味的」理想主義者們。

電影中還有一個表現手法,就是常常在人物特寫時,慢慢暗化環境,再將一束聚光打在角色上。這似乎在表達,當一個人在向內部的自我窺探時,他必須不再在意環境的干擾和他人的想法。

那麼最後的最後,理想主義者的生存之道到底是什麼呢?善良的導演(或者說是為了迎合觀眾對美好結局需求的導演)實現了兩人的夢想:Mia成了明星,大幅海報貼滿街頭;Sebastian也擁有了自己的爵士俱樂部,只演奏自己喜歡的音樂,賓客盈門。如此雞湯,我卻無法心安理得地服下美味的安慰劑,然後倒頭睡去,明天又是新的一天。我的看法是:真正熱愛表演的人,就算成不了萬眾矚目的大明星,也能心甘情願做一個平凡但有演技的好演員;真正熱愛爵士的人,即使無法通過爵士過上優渥的生活,也能將它視為自己的熱情所在,通過它來表達自我。所以,你到底熱愛的是這件事本身,還是它可能帶來的光環?如果你只是因為這光環而目眩神迷,那你也能夠通過其它方式實現。而真正純粹的理想主義者,則是因為對事物本身價值的珍視而熱愛。也許這種理性,同熱情一起,才是理想主義者對抗世界捍衛自我價值的武器。