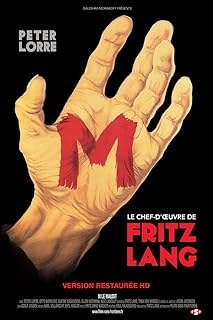

M就是凶手/可诅咒的人/凶手就在我们中间

![]() 8.3 / 168,783人

117分鐘 | 110分鐘 (2004 Criterion DVD edition) | France:118分鐘 | Germany:105分鐘 (2000 restored version)

8.3 / 168,783人

117分鐘 | 110分鐘 (2004 Criterion DVD edition) | France:118分鐘 | Germany:105分鐘 (2000 restored version)

編劇: Thea von Harbou 佛瑞茲朗

演員: 彼得羅瑞 Ellen Widmann Inge Landgut Otto Wernicke

2017-02-05 23:02:40

| 初見弗里茨·朗

************這篇影評可能有雷************

這部1931年的片子我很早就標記在豆瓣了。當時的觀影心態比現在稍顯浮躁,黑白片一律過濾掉。而希區柯克老頭子則開啟了我看黑白片的大門,也讓我不再對黑白片有不公平的粗略判斷。

這部片子承載的資訊量有點超乎我的預期,原以為只是部出色的破案片,看著看著發現牽扯出來的問題遠不止這些。那個年代剛出現商業有聲電影,技術各方面都很粗糙,但是依然能看得出導演對鏡頭運用的想法在裡面,從片頭就已經展現出來。本片依舊保留著默片方式,與有聲部份交錯穿插,不知道是因為技術或者成本預算的原因,不過默片部份的故事情節對電影本沒有影響,而且默片的形式也剛好與那部份的故事情節很搭配,也許就是導演刻意的安排,也算是作為默片時代與有聲電影的一個承啟吧。

(這個鏡頭很是驚艷!)

影片開始的幾個簡單的鏡頭,沒有對白,只有一段口哨,就將故事背景呈現的很有懸念。而後母親在家等候的一系列動作的捕捉,送報紙男人的打擾,還有小孩子們玩遊戲一直唱的那首歌謠,無疑也增加了故事的懸疑度。雖然開頭一些鏡頭的移動和轉移很搖晃,有跳格的畫面,但是導演想表現的傳達我還是感受到了,能理解當時的拍攝條件。

故事劇情的設置都很巧妙,一環扣一環,每一場戲都是緊隨劇情的發展,抑或推動著故事走向高潮。警察偵破兇手的戲確實有點意猶未盡,很喜歡兇手吹口哨的設定,作為全片唯一的背景音樂,抓著兇案最重要的線索。

系列兇殺案鬧得滿城風雨,破案技術的落後致使的大規模搜查,掀起了整個城市的烏煙瘴氣。此時的矛盾轉移到警察與不良市民的衝突,與犯罪幫派的矛盾。警察開會的畫面與犯罪分子們的討論畫面交錯呈現,形成鮮明的對比,這一場戲看得真是過癮!

兇殺案的轉折點是賣氣球的瞎子,這個人設也是非常有意思的,只有盲人才會對聲音如此的敏感,也就與口哨的設定相得益彰。兇手在發現身上的"M"印記時的慌張反應,正式拉開故事的高潮。最後落單的那位爬上繩梯的時候看見的是我預料的警察,而不是同伴,還順帶了一句幽默,哈哈,看到這裡的時候已經對導演如此大師級的手法膜拜得不行了。也確定默片戲份的加入是導演的安排,有點抑揚頓挫的效果!

重頭戲還是最後私下對兇手的審判,雖說是私下的審問,但也給配備了辯護律師,這一點讓我詫異。而此時兇手才有了第一次的完整正面表達,而這十幾分鐘兇手的的個人表演足以撐起他作為本片的主角人物光環。兇手轉過身來的那一個鏡頭,橫移過一堆注視著自己的人群,這一個長鏡頭將無形的壓力聚集在兇手身上。看到三位女孩的照片時,兇手的一驚一乍表演,初看有點誇張,但聽了後來兇手的自我懺悔就能理解了。辯護律師從開始的輕描淡寫到後來一番義正言辭的法律辯詞著實意外。我作為一個觀眾當然是站在人群這邊的,人群的憤怒愈演愈烈,怎奈抵不過本應該形同虛設的辯護律師的一隻獨舌。警察的及時趕來,所有的吵雜戛然而止。明明是可以動私刑,卻要假裝公正的走法律程序,聽挺諷刺的一個設定!

最後不知道為什麼警察只是露了一隻手而已,影片似乎只是模稜兩可的出現了法官進庭的畫面,和三位遇害女孩母親坐在長椅的畫面,也許這兩個畫面並不是同時發生的。兇手最後的結局也是個未知謎團,警察只是為了完成上級的指令追查兇手,而犯罪幫派也只是為了保護自己的利益才去追捕的兇手,最終問題還是歸結到母親們身上。借用法官開庭的一句官方宣讀"以百姓之名",接上母親們的一句拷問"也換不會我們的孩子",萬般的無奈與痛惜。

【低俗影迷】原創