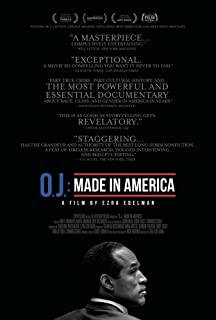

辛普森:美国制造/O.J.:美国制造/O·J·辛普森:美国制造

導演: Ezra Edelman演員: Bea Arthur Marcia Clark A.C. Cowlings David Gascon Robin Greer 彼得海姆斯

2017-02-14 20:43:52

選擇真相能否代表選擇正確?

1994年,前美式橄欖球運動員辛普森(O.J. 辛普森)殺妻一案成為當時美國最為轟動的事件。此案當時的審理一波三折,辛普森(O.J. 辛普森)在用刀殺前妻及餐館的服務生生郎·高曼兩項一級謀殺罪的指控中,由於警方的幾個重大失誤導致有力證據的失效,以無罪獲釋,僅被民事判定為對兩人的死亡負有責任。本案也成為美國曆史上疑罪從無的最大案件。——節選自百度百科

O.J.辛普森從黑人貧民窟到洛杉磯富人區的幾十年奮鬥中,恰逢美國黑人維權運動最轟轟烈烈的幾十年。他憑藉自身努力與個人魅力,成功的跨越了膚色與種族,甚至一度成為美國白人心中的偶像。

所以,當「雙殺」案件出現時,從民眾驚恐的表情中就能看出,這註定不會是一件平凡簡單的刑事案件了。

辛普森殺妻案的影響與意義已經完全超越了案件本身。太多的利益與紛雜的因素交織,讓案件不斷髮酵,引起了聲勢浩蕩的遊行。後期民眾們的情緒已經失控,在不知道證據的情況下,認定辛普森無罪或者有罪。最後,這起案件的真相到後來已經沒多少人關心了:辛普森無罪,黑人贏;辛普森有罪,白人贏。

是什麼導致民眾對於一件刑事案件可以不顧真相?這其中無關真相,卻也有關真相。

首先,真相不明朗。

案件審理中,由於警方說謊,取證疏忽,控方律師失誤……控方的所有人似乎都因為擺在面前的,是顯而易見的證據,一切指向了辛普森,所以都大意了。後來證據開始被越攪越亂,伴隨著媒體漫天的報導,你很難看清到底發生了什麼。

其次,利益群體各自為己,不需真相。

在O.J.辛普森的案件里,每個人都因為不同的利益,不同的需求,產生了不同的視角。

兩名受害者的親屬希望辛普森入獄;辯方極力申辯辛普森無罪;評審團的部份黑人想替死去的黑人報仇;黑人維權運動者希望藉此案件做大聲勢,來喚醒麻木的美國民眾;洛杉磯警方與當地政府官員則希望樹立良好形象以及贏得眾多的黑人選票;白人女性維權者遊行控訴O.J.,希望對抗家庭暴力;大眾傳媒強勢介入,希望能播報第一手消息;眾多商人嗅到了無限商機;連路人們也希望藉機上電視,一炮而紅……

辛普森在法庭上試戴犯罪現場留下的皮手套。他幾周前便停止吃消炎藥,導致關節腫脹,難以彎曲。試戴前,首先戴上醫用塑膠手套,也導致極大的增加摩擦,難以套進。而且作案皮手套也有所萎縮。辛普森現場根本無法帶上手套,這也成為案件重大的證據轉折點之一。但群體各自為己,不顧案件真相是否正確?

拋去為一己私慾的。在特定事件面前,選擇真相,能否代表選擇正確?這完全取決於你的利益方向,且不脫離歷史與特定環境的。這一切很難簡單的定奪正誤。

在以往的價值判斷中,我一直篤定知曉真相的重要性。但在這種能夠引起巨大轟動效應,以致推進歷史進程的大事件里,無法簡單的判定孰是孰非的。在大事件面前,在紛繁的理由面前。很多真相的探索者與維護者,在此時,他們選擇了無視真相,選擇了遮掩真相,甚至,為了大眾更好的了解真相的初衷,悲痛的選擇了暫時否認真相。

即便你有行為準則,有宗教信仰,在如此大規模的歷史事件下,你也很難按「教義」行事。

你很難做到教義裡的「大愛」,你也很難與某些人溫和善良,你也很難「非暴力不合作」。你躊躇滿志,在悲天憫人中覺醒要採取行動。你走上街頭,面對街上眾多派別的狂熱分子,驚恐的發現,你更不敢做的反而是草率行事,在一切事情都沒有弄明白以前,你不敢做「領頭羊」,不敢鼓動大眾,揭竿而起。你懶惰的青睞於小心翼翼,不想做出任何選擇。

在歷史的洪流潮水裡,「做」或「不做」也許都不對,你只能無力的選擇對你而言,相對最在乎的那部份,只能違心的偏激行事,利益站隊。因為此時,你的「不作為」也會代表某一群體的利益,即「不作為」也將成為最偏激的表現之一。

以前我曾認為選擇真相就是選擇正確。

但如果選擇真相不全是選擇正確,那大眾應否有權知道全部真相?這邊界該如何界定?

舉報