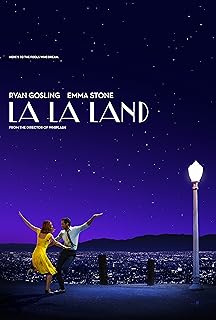

爱乐之城/爵士情缘/啦啦之地

導演: 達米恩查澤雷編劇: 達米恩查澤雷

演員: 雷恩葛斯林 艾瑪史東 Amiee Conn Terry Walters Thom Shelton

2017-02-15 12:34:19

為情懷感動不等同於精彩

La La Land這名字首先當然是指代洛杉磯,但另一層含義是「脫離現實的快樂幸福之地」,所以私以為更貼切的翻譯可能不是愛樂之城,是……極樂淨土…… IMDb評分8.5,Tomatometer高達93%,豆瓣評分8.7,席捲頒獎季核心獎項,但我已經被騙了太多次,這些對我而言不意味著什麼。愛樂之城無非是致敬經典、談論夢想,用一流的音樂和色彩、二流的表演和剪輯講了一個三流的故事,順便跳了幾步四流的舞——不是我不喜歡Emma Stone和Ryan Gosling,只是他們的舞姿確實一般,而男主的演技在這部電影中也並無太多發揮餘地。普通人喜歡它是因為感同身受,寄託自己對夢想與愛情的嚮往;影評人好評如潮無非是因為在其中看到了迷影情節,緬懷曾經歌舞片盛行的年代。說穿了,就是賣弄些情結罷了,但賣的太純粹太直接太沒有特點。有人覺得百看不厭也實屬正常,就像微信上的勵志文章不管多俗套照樣會有人點讚一樣。 在我看來,好電影應該講出些獨到的內容,或者把老生常談的故事拍得精彩絕倫,把人盡皆知的現象拍得入木三分。而愛樂之城的故事結構已經告別了一般故事片的工整範疇,屬於劇情推動莫名奇妙的級別。相遇、相戀、吵架、各自逐夢、功成名就後意外相見、相視一笑、影片結束。觀眾大約看了10分鐘以後就基本知道全部劇情了,所以才沒人顧及情節之間的銜接生硬而缺乏過渡——因為即便它過渡了,那些俗套的情節也是你看過千百遍的,並無分別。人物形象的單一和符號化也使得這部電影的深度匱乏雪上加霜。誠然,從愛情角度來講,在表演領域屢敗屢戰的女主和對爵士樂懷有滿腔熱忱的男主具有絕佳的相似性,甚至同樣堅定得有些固執,也正是他們在失意時期彼此的欣賞與鼓舞才成就了一段甜蜜的故事;但除此之外呢?看不出他們的其他性格,所以他們究竟是否適合對方無從談起,更讓這兩個人物沒有任何可挖掘的空間,他們僅僅是追夢人群中臉譜化的縮影罷了。 至於拍攝得精彩這個方面,我覺得導演做到了一半。從色彩和攝影角度來看,可以說無可挑剔。不過看過中島哲也的作品以後,也很少能有哪部電影的色彩讓我拍案叫絕了。整體來講愛樂之城也確實在佈景、運鏡、特效上做出了美感,但畢竟是一部致敬隨處可見的電影,某些所謂的創意都是別人已經用過的。最後花樣繁多的幻境被很多人津津樂道,卻更像是頗具美感的幻燈片,這種設計感很強的場面遠不及艾曼努爾·盧貝茲基、羅傑·迪金斯、杜可風這些金牌攝影師拍出的真實景物更賞心悅目。有人說它偉大是因為它用影像造夢,可我覺得李安《少年派的奇幻漂流》那種每一幀畫面都能做屏保的、伊納里圖《鳥人》那種無縫銜接一鏡到底的、韋斯安德森《布達佩斯大飯店》那種色調美如油畫的、昆汀杜飛《真實》那種情節完全超出現實邏輯的、姜文《一步之遙》那種佈景以感性取代理性的、大衛柯南伯格《感官遊戲》那種以真實肉體表示硬件物品的、大衛林奇《妖夜慌蹤》那種以夢境闡述現實心理的才叫用影像造夢,單純擺幾個好看的畫面上去不算什麼本事。至於最讓觀眾感動的結尾那段所謂的虛實交替,固然烘托出了傷感的情調,但同樣是愛情片慣有的伎倆。與之相比《和莎莫的五百天》里預期與現實左右分屏上演的橋段都更令人印象深刻。 和某些沒有情懷或者不再相信夢想的人不同,我其實很欣賞男主對爵士樂的感情,因為說唱對我而言有同樣的意義。他說Jazz is dying,而Nas早說過Hip Hop is fucking dead;他在電子樂與流行樂霸佔市場的今天不得不改變一貫堅持的傳統Jazz來謀生,我所熱愛的Old School硬核說唱也在Trap與電音說唱的世界裡難以生存。但在產生共鳴的前提下,故事平庸就必須承認它平庸。 可以說愛樂之城只是夾雜著濃厚電影情懷與爵士情懷的超長音樂錄影帶,而在劇情上的乏善可陳讓它終究只能是一部中上乘的歌舞片,而不是多傑出的電影。別跟我說它即將斬獲奧斯卡,歷史地位平庸的奧斯卡最佳影片比比皆是。 我很反對某些說歌舞片的套路僅限於此的人,印度神片《三傻大鬧寶萊塢》、丹麥導演拉斯馮提爾的《黑暗中的舞者》、日本導演中島哲也的《被嫌棄的松子的一生》,這些在影史赫赫有名的歌舞片都有精彩而深刻的劇本,那是誰限定了唱幾首歌跳幾支舞就不能好好講故事的?難道你在路上和著車載音響引吭高歌、在家裡對著鏡子肆意舞動後,你生活的故事性就支離破碎了嗎?並沒有。然而愛樂之城的情節,確實在唱了幾首好聽的歌、演奏了幾段美妙的樂曲後便匆匆結束了。