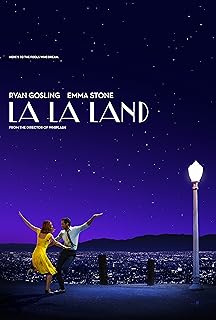

電影訊息

樂來越愛你 La La Land

編劇: 達米恩查澤雷

演員: 雷恩葛斯林 艾瑪史東 Amiee Conn Terry Walters Thom Shelton

爱乐之城/爵士情缘/啦啦之地

導演: 達米恩查澤雷編劇: 達米恩查澤雷

演員: 雷恩葛斯林 艾瑪史東 Amiee Conn Terry Walters Thom Shelton

電影評論更多影評

2017-02-15 19:28:00

經典與經典之間,俗套最能殺人

《愛樂之城》這種電影不會打動所有人——並不是這部電影的問題,從藝術水準上來說《愛樂之城》絕對是新世紀最好的電影之一,而且必將進入影史經典歌舞片的前列。我們或許在各種場合看到一些先期評論,這部電影如何感動如何催淚云云,但千萬不要形成這類期待,從某種角度來說,這種期待是對《愛樂之城》狹隘化的理解,好像沒有讓觀眾淚如雨下就是失敗似的。

看到一部能進入影史經典行列的新片是一件無比幸福的事,作為影迷來說彷彿目睹了一個奇蹟的誕生。沒有任何不敬地說,《愛樂之城》很「俗套」,但這裡的俗套並不是貶義詞,相反,這裡說的俗套是一個意味更加深遠的褒義詞。

可以說,經典電影都是俗套的,這裡的俗套不代表沒有新意、沒有全新的創造、沒有在藝術形式上做出開拓,這裡的俗套是指「母題」層面上的古典。《愛樂之城》的主題很簡單:夢想與現實與愛情。這是文學作品以及電影作品最常見的母題之一,而母題之所以稱之為母題,就在於其永恆的屬性。夢想、現實、愛情,在任何時代都是人類現實生活和情感生活的核心(衝突),也是永遠都說不盡、道不明的世俗困境。

《愛樂之城》有著極強的迷影情節,熟悉上世紀五六十年代好萊塢經典歌舞片的觀眾,會在電影中找到許多經典之作的影子(下文會具體談到),導演達米安·沙澤勒也毫不諱言本片受到諸多經典老派歌舞片的影響,影響最深者就是雅克·德米在1964年擒得金棕櫚的歌舞片《瑟堡的雨傘》。

《愛樂之城》在視覺上無與倫比的美感,很大程度上是依靠顏色搭配與空間調度的出色發揮,演員與演員之間的服飾顏色,演員服飾與周圍環境的顏色,都經過精心設計。艾瑪·斯通飾演的米婭與室友出席聚會的橋段,給全片的顏色搭配立下了基調:四個熱情如火的姑娘,紅色,黃色,藍色,綠色四種顏色的交融與碰撞。——短短的一段直接致敬了一些經典歌舞片:1978年的《油脂》、1961年的《西區故事》和1969年的《生命的旋律》。

還有諸多場景比如街道、廣告牌、小巷、公寓、咖啡館、餐廳等,顏色一定是與主角的服飾(從頭到腳的裝扮)隱隱暗合,而且還寓意了主角當時的狀態與情緒——不是簡單的活潑顏色對應活潑情緒,還有反之,達到渲染與突出的效果。

這種方法,早在半個多世紀的《瑟堡的雨傘》中就發揮得淋漓盡致,在色彩的運用上,《瑟堡的雨傘》簡直登峰造極,將角色與週遭環境完美疊化與對比,幾乎每一幕都有匠心獨運的、不管顯眼與否的色彩搭配。需要注意的是,每一部歌舞片都非常重視演員的服飾與裝扮,因為隨時處於歌舞的狀態中,這些服飾上的顏色也會擁有韻律,給整個場景錦上添花——去看上世紀的好萊塢經典歌舞片,莫不如此。

《愛樂之城》有種old school的格調,從爵士樂的元素到各種復古風格道具的點染,有趣的一個細節:全片除了塞巴斯蒂安和米婭使用的手機,幾乎沒有任何21世紀的元素(幾乎,不是絕對),色彩飽和度非常濃烈的開場(塞巴斯蒂安的座駕也是復古車型),讓人難以想像是當下,有一種回到了上世紀六七十年代的恍惚感。

這種老派的格調,讓《愛樂之城》與電影史上的經典歌舞片接上了帶有體溫的血脈,我們能輕易看出《瑟堡的雨傘》在故事和色彩處理方面對本片的影響——這裡要說的是,《瑟堡的雨傘》的故事也很俗套,兩個相愛的年輕人因為戰爭分離,女孩苦等心上人不歸,現實所迫嫁給他人,而後男孩歸來,物是人非,徒留傷感。

好萊塢經典愛情片《魂斷藍橋》、蘇聯偉大的詩電影《雁南飛》,幾乎都是類似的故事模式。更不用說去年伍迪·艾倫的那部《咖啡公社》,也是假設式的愛情悲喜劇,充滿遺憾的傷感之美,而且也是各種爵士樂元素——《愛樂之城》與各種佳作發生了共鳴,表面上看是俗套,其實又上升到「母題」的層面。

就論本片裡塞巴斯蒂安情迷古典爵士樂的情節,表現他「忘記初心」的方法是他加入了曾經不屑的、經過現代改造的偽爵士樂團,表演媚俗而輕浮的新型爵士。——另一部文藝片《再次出發》里,凱拉·奈特莉的男友「背叛音樂夢想」,就是在新歌中加入令人作嘔的電子元素。這種類似的細節處理再次說明,好作品之間冥冥之中自有聯繫,在某個高級的層面上,都是異曲同工。

《愛樂之城》的愛情故事和《瑟堡的雨傘》,和以上提到的經典愛情片都分享著一個共同的母題,就是「缺憾美」。人生處處缺憾,缺憾後有一種傷感美像不知何處來的石子,時不時打破生活的漣漪,這不是雞湯,是人生殘忍的真相。《愛樂之城》只是大膽地用影像實現了這種假設:如果當時遂心如願地在一起了,而今會是什麼美好的畫面。這一段假設式情節,也成為全片的高潮,也是讓懷有心事的影迷心碎之處。

在好萊塢經典歌舞片中,基本都會設置這樣的場景:在一個不間斷的場景空間中,主角用一連串高超的舞蹈動作進行炫技式地歌舞表演,與行人、現成的物品、手裡的道具發生有趣而機巧的互動,有時候甚至有些馬戲團雜耍的意味,以此娛樂觀眾。——1937年的《隨我婆娑》,1952年的《雨中曲》,1953年的《篷車隊》,1957年的《甜姐兒》,都有大量這種場景。

《愛樂之城》開頭的炫美長鏡頭群體歌舞場景,與這些經典歌舞片的「炫技式舞技表演」形成了前後的承襲,瑞恩·高斯林和艾瑪·斯通,與偉大不朽的弗雷德·阿斯泰爾(尤其是他的作品,在本片中可謂是花樣致敬)、金吉·羅傑斯、吉恩·凱利、黛比·雷諾斯、奧黛麗·赫本們進行了跨越時空的共振。

並不是所有的歌舞片都有充滿動感的鏡頭運動,像《雨中曲》和許多經典歌舞片的場景其實就是固定機位,在一個開闊空間,任由演員發揮,隨之切換不同機位的鏡頭而已,而《愛樂之城》的鏡頭運動做出了更多的花樣與創新,對運動鏡頭的運用非常自如,讓全片湧動著連續不絕的美感。而多處鏡頭也直接用接近「翻拍」的近似度,致敬了電影史上的經典電影,比如塞巴斯蒂安身穿的紅色夾克就是二人定情看的《無因的反叛》(致敬詹姆斯·迪恩),包括在影片拍攝地天文館裡,兩人夢幻般翩翩起舞。結尾的假設式段落,在星空中起舞也有1940年的《百老匯旋律1940》和2001年《紅磨坊》的痕跡。

——這些還只是本片致敬或涉及到的一小部份經典電影,大量的迷影元素,讓這部電影有了迷幻般、超現實的色彩,畢竟米婭工作的咖啡館就位於大片場之中,對面就是《卡薩布蘭卡》著名的窗戶。在這裡談戀愛,稍不注意就會和歷史名作的劇情產生共振——讓這部電影原本俗套的故事有了更加深沉的光韻。

除了各種迷影致敬,娛樂性,是歌舞片的重要屬性(主要是好萊塢,比如《瑟堡的雨傘》就明顯不是這種走向,這裡不具體詳談),《篷車隊》里弗雷德·阿斯奈爾的角色聲聲唸唸都是「entertainment」,一切以娛樂觀眾為目的,當然是高級的娛樂,不是消遣的意味。《愛樂之城》的娛樂,也可以說是感官的,比如視覺色彩上,但也不是娛樂的,比如就沒有那種雜耍式的歌舞表演(近些年好萊塢大量歌舞片都少不了這種雜耍舞技,錢寧·塔圖姆就很擅長),追求的是藝術品一般專注凝聚的、深具韻味的效果。

所以,這部電影不是讓人放聲大笑,也不是讓人心碎痛哭的——挑撥與控制觀眾情緒,至少不是它本身的追求,這部電影瞄準的是影史經典,已經典的標準自我要求,已經典的營養吸收創造,在共同的母題中發展新的獨立的故事,最終成為新的經典。

評論