2017-02-15 20:51:26

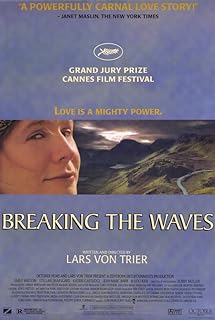

為了愛情,你可以捨棄什麼

************這篇影評可能有雷************

想要去看這部電影是因為竇文濤,帶著頗為老司機的興緻講述完這部電影,他說,這樣的人是理應上天堂的。

第一次接觸拉斯·馮·提爾是《女性癮者》,全片以章節劃分,以人物為主線,娓娓道來,如同文學,本片亦如是。

如果讓我用一個詞來形容女主角,這個詞可能是純粹。

主角貝絲在開篇是教堂的常客,她似乎是一個忠實的信徒,自我扮演著天父的角色,自問自答,對於愛情心懷感激,在兩人的婚姻遭遇坎坷時尋求信心,當她最後一次前往那艘大船,她祈求天父的庇護。

可她又似乎不是,她說教堂里缺少鐘聲,她在教堂中說話,她說女子也應當在教堂中享有一席之地。

整部電影的色調非常陰暗,教堂中的場景缺少光照,像是樸實的紀錄片,女主角被裹挾在陰影當中,讓她顯得毫無勝算,當她穿著出去賣淫穿的暴露服裝在教堂說完自己對於愛的理解,被幾個強壯的男人逐出教堂,亦讓本就脆弱單純的她更像是個弱者。不過,作為一個女人在教堂中發言的想法,如願。

在她的葬禮上,教堂的幾位長老說她必然會下地獄,一如影片開頭的一幕。嘟嘟此時違背女人不該出現在葬禮上的規定說他們沒有資格詛咒她下地獄。

信徒在當地的行為受到幾位長老的限制和影響,似乎下不下地獄都由他們決定。

嘟嘟說過,幸好她自己不是當地人,不必去理解他們的信仰。

這些片段讓我想起了薩伏那洛拉,一位頗有影響力的傳教士,因對於清貧的傳教摧毀了不少藝術品也迫害了不少無辜者,終被處死。

當權力與死去的規則大於個人的信仰,失去了包容,宗教還足以稱為一種慰藉嗎。

"你的天分是什麼?"

"我可以去相信"

貝絲虔誠嗎,我覺得是的。

當貝絲發現丈夫聽聞自己與別的男人發生關係時病情就會有所好轉,她就去做了。

來到醫生理查遜的家中在臥室脫光衣服引誘,而醫生嚴辭拒絕,她在床上放聲哭泣,在電影的尾部醫生企圖說服她丈夫已經神智不清不能任由他所為,又讓她的丈夫在隔離貝絲的文件上籤上了字。醫生的曖昧態度在這裡被挑明,他本意去保護貝絲不受傷害,可當貝絲在床上哭泣或在門口趕他離開時,他所造成的可能恰恰是傷害。他眼中的愛情是去細心呵護亦不失去自己的原則,而貝絲眼中的愛情就是她的一切,是救贖與無私奉獻。

母親的態度令人有些驚訝,在貝絲因丈夫的離開而悲傷時她斥責她女人就應當去承受寂寞,聽說了關於女兒的傳聞在自己威脅過後,被幾個小孩追趕的貝絲敲門祈求母親開門,母親站在門內,憂傷難過,卻不開門。

受傷的貝絲推著車走在路上,路過了不久前還對她友好的孩子們,試著打了個招呼,沒有回應,等她離開卻追著她從背後把石頭砸向她,直到她倒在地上。而在教堂中與貝絲熟識的男人,趕走了那些孩子,卻只是看她一眼徑直離開,或許他仍心存不捨,嘟嘟在不久後趕來,只是他自己卻覺得這個倒在地上的女人骯髒。

即使她不是為了自己的愛人而是一個普通的妓女,她難道就應當被這樣對待了嗎。

"他人即地獄。"薩德侯爵如是說。

"人與人到了最後只有施虐與受虐關係。"又如薩特這樣說。

在一個被潛移默化的觀念所固化的社會規則體系中,當人類淪為時代的工具,人性的出口是什麼。

當自我被剝奪,我們也無法進入他者的自由意志時,道德的界限又是什麼。

如果我與女主角貝絲一樣,有著自己唯一的信念,為它去死似乎也不是一件壞事。如果我相信著,我相信有那麼一刻會讓我覺得死而無憾,別人的指摘有什麼意義,反正我又感覺不到。

"她會為你去做一切。"

離開丈夫一刻便會崩潰的貝絲,最初以為他是為了她不受牽絆才讓她去和其他男人發生關係,我也這麼以為。當他說這會讓他想起與她做愛的時刻,讓他活下去,她屈服了。不顧自己的膽怯,不顧別人的目光,去承受折磨直至死亡。

當男主角把她遍體鱗傷的身體沉入大海,我想,他也是真心愛著的,只是他們的愛並不相同。她愛他,她便是他的。

電影的結尾母親與女主角和解,丈夫痊癒,響起了天堂的鐘聲,或許是對於愛情的讚頌。

"她的死因是善良。"理查遜醫生在法庭上這樣說。

這樣的人是理應上天堂的,我也這樣覺得。我是一個浪漫主義的人,我不喜歡愛情受到道德的指摘,我覺得愛情就是愛情,當事人覺得值得去背棄什麼犧牲什麼,那就值得。

貝絲為了愛情捨棄了尊嚴和生命,讓我想起《色,戒》中的王佳芝為了愛情捨棄了忠誠與性命。

為了愛情,你可以捨棄什麼。

舉報