2017-02-20 06:08:42

世上再無尷尬癌

乍暖還寒的冬春之間,最適合看洪尚秀了。

為什麼?有燒酒、做夢和性啊。

這些溫暖又宜人的元素,反反覆覆出現在這個韓國導演的日記體影片中。

自成一國的視聽語言並沒有多大膽,也沒有多新奇,男男加女女,故事被白描成不用解釋的修辭。

被挑釁、被引誘、被說服,在那些林林種種的兩人行、三人行中,我們就知道,日常有其正義性,沒有誰比深情。

去年的中場休息,他被鬧哄哄的緋聞滅了頂,但也似乎沒有給旁觀者過多的劇情,幾乎活成了自己的電影。

男人都是真摯的流氓,沒關係,這是愛情啊。

即使這樣,他在訪談里說著,這些無用的時光,構成了一組畫面。

那邊沸沸騰騰的,每年一部的工坊出品還是要繼續。

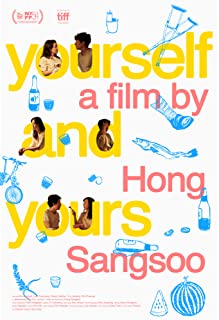

2016年推出的叫《你自己與你所有》,與他其他興羅佈陣的名字一樣令人狐疑、尷尬與不知所措,你很難從中提取要義,這種孑然而止,欲說還休的謎題同樣運用進他的故事裡。

下意識的人生,不需要必然的事件「完整的劇本是不存在的。」這是洪氏的創作法則,連帶成為導演一職他也經常笑談不是故意的。

我們的生活中有什麼是故意的呢?

企圖、野心、慾望,是這些東西構築成為了「計劃」,洪尚秀電影裡的人物,尤其是男性人物,他們原始的衝動會被直接,於是我們看到了很多場景,是只有「目的性」,而不具備「計劃性」。

吃飯、喝酒、遇上舊情人或新歡、聊最近的電影、寫一本日記,這些日常得像開水一樣的事件為什麼在洪尚秀的電影裡反覆出現卻又有情有趣,很大的原因,它們都有點「離題」,沒有上下文,喜歡偶發性,打散的日常因為重置的順序而變得頗有意思。

《你自己與你所有》里,可以說是讓這種偶發性發揮到最大。

「你在這裡幹什嗎?」

「我不認識你,你認識我嗎?」

…

「我們在港出版社見過。」

「我一次都沒去過港出版社呀。」

…

影片裡通過不斷的搭訕與拆卸,生出幾段故事。

女主角敏貞與男主角英秀吵架後,就開始了類阿茲海默的健忘症,並由此引出了一個問題:

記憶並不可靠,相遇即是正義。

隨後出現的幾位男演員,對於敏貞的失憶即使持有懷疑,但最終卻樂於接受她的新面目,一切可以以新的姿態相識相知。

最荒誕的,莫過於最後,英秀在巷落發現敏貞,從執著的「捕獲」轉向了第一次的「相遇」,大家反而能好好相處下去,以一杯酒告別過去。

當「人不能兩次踏進同一條河流」的真理被推翻後,一切都變得饒有意思。

電影中的相遇、分手,就像K的城堡,彷彿近在咫尺卻又不得門而入(敏貞拿著的書正是卡夫卡)。

敏貞一直在看卡夫卡的書如果把這種「迷思」當作是洪尚秀的敘事技巧的話,人為的組裝劇情,卻並非按照推理的儀式開展,表面上看充滿著荒誕未知的色彩,實際上是將生活的各種可能性鋪陳開來,這當中,有浪漫的、狐疑的、殘忍的,與未知的。

洪尚秀在訪談里提到,

「我喜歡在重複的結構里觀察,在這種結構里重建出新的東西。我希望有觀眾能在重復出現的場景和狀況里有新的體會。如果你跟得上我的步伐、觀察得足夠仔細,在每一次重複里都會看到不一樣的細節,也許你沒法解釋,但每次的感受必定不同。」

《這時對,那時錯》里簡化了很多人物場景,從男導演與女藝術家之間的邂逅開始,將重心放在了兩組劇情實驗中,就像區間內顫動搖擺的敘事弧,毫釐之間,為什麼這時對了那時錯,導演一貫不做解釋。

與之同時,我們可以深刻地體會到「發生」的無意義性,一切的發生,並不存在強烈的因過來由,既無常又合理。

空談藝術,不如一起尷尬對洪尚秀飽含深情的文藝青年,一定都對劇中的人設頗有共鳴。

畫家、導演、教授,男性擁有金錢和力量,是社會最基本的話語權利,如果沒有呢?才華、學識,利用知識的不對等去引誘女性,同時其職業所帶來的不穩定性、脆弱、甚至是神經質,反而激發了女性的母性保護欲,一切都變得可以原諒。而這樣的伎倆,劇中人演得投入自然,而觀眾則看得滿腹不平。

而看到自我的投影的文藝青年,突然頓悟了某種解決生活劇情的發現,那就是拋棄正常的對話邏輯,女人會更為你著迷。

導演洪尚秀尷尬並不可怕,它甚至就是一種美學。交流變得與對象無關,一切都是突如其來的情緒流動。

《你自己與你所有》里有有一段對話,是英秀去找敏貞時的幻想的,英秀作為男性,不斷地用最直白的方式陳述著對敏貞的想念與愛意。

「我該怎麼辦,我真的愛你,敏貞。」

「我真的很愛你,可是誰都不願意幫我。」

「我的心裡只有你。」

「我對你是真心實意的,別的都不重要。」

「我愛你,你是天使,只要有你就夠了。」

他的重複,始終離不開我與你的關係,我是愛這個動詞的賦力者。

敏貞說過,圍繞在她周圍的男人不是餓狼就是孩子。英秀大概像是個孩子英秀像一個孩子式的邊說邊哭,到最後,敏貞抱著英秀。英秀因為摔斷了腿,只能坐著,但這種擁抱方式,更像母體親近著殘缺的孩童。

在這一次的《你自己與你所有》里,最大的一種改變,就是承載出格、善變及純真的主體從男性成為了女性,敏貞變得像游離的分子一樣,隨處遇見,又抓不牢。敏貞的出場方式是從別人的傳聞中顯現的,喜歡喝酒,醉了會鬧,男女關係混亂不清。

但畫家在為敏貞辯護時,卻反反覆覆談論了純真一詞。

純真對於男人的意義在哪裡呢?

「這些超乎常理的壯美事蹟(sublime)必須通過「天真」的虔誠信仰才得以完成,因為理想化的天真在封閉的敘事中具有催眠功能:一方面在與理想化天真的對比下,可以使得故事中所有類型化的世俗偽善無所遁形。」 (《電影.劇場和運動》)

所以我們迷戀純真,同時又被純真的殘酷所傷透。

「你們都是可憐的男人。愛都是一樣的,可是男人以為都是不一樣的。所以你們才會這樣累。」英秀喝酒的朋友道出了一番話。

洪氏的尷尬美學由來已久,幾乎每部片都會有所演習。

這種尷尬,無非來自於幾種癥狀,不是被拆穿的偽善,就是赤裸的慾望。

這種斷裂的上下文,缺乏邏輯的衝動我們之所以會認為是尷尬,是因為我們極少有機會能夠真正去面對它,更多時候,不擅長去處理一些「不成熟」的事故,這是我們尷尬的來源。

這種「事故」,是除了敘事及他生硬的推鏡外,還由眾多雜耍般的突兀細節拼搭而成。《不是任何人的海媛》里貝多芬《第七號交響曲》,或是《自由之丘》里多國語言的穿梭,製造一種意外的障礙,是他給予觀眾的尷尬。

夢裡的自己,被自己傷害了醒來又睡去,謠言或巫語。

我們對夢的態度,多半是既期待又失落的,舔嘗過夢的芬芳,全身都像塗了酥軟的黃油,醒來卻是黏黏膩膩的矛盾,深淵一樣不可攻破的現實,夢之所以讓人著迷且上癮,很大程度上,是一種關於原始慾望的放肆與打擊。

洪尚秀的電影裡,不止一次利用了「夢」這個修辭,在他記實化的風格攝影下,他的夢不具備幻美的質感,倒是處處都是可疑的日常,這顯然是種詭計,混淆了現實與夢之間的邊界後,就像被針尖刺破的皮球一下漏氣乾癟,全是滿黨噹噹的失望。

細數他過往的把戲,《不是任何人的海媛》中醒著夢著,尤為明顯,全片都以海媛的夢穿梭前行;而《自由之丘》中缺失的某一頁,永遠也睡不醒的日本男子,靠著聯想分辨真假。

《夜與日》(2008)《夜與日》中周旋在不同女人之間的小男人,被大夢驚醒,一隻豬撞向了窗戶,而你的生活還在滯留此地。

這一次的《你自己與你所有》,饒有趣味的是最後英秀跟敏貞復合後的一夜,睡前說著毫不真實的情話,睡醒後的英秀髮現敏貞不在身邊了,這讓觀眾與之一起困惑起來,難道又是一個春夢嗎?隨後敏貞進入鏡頭,兩人討論起哈密瓜與西瓜,影片的結束就像鏡頭移出了生活之外。

觀者與電影的機制本來就顯得可疑,作為窺視的媒介,觀眾在使用、參與甚至進行自我解釋時都無法躲避凝視帶來的快感。慾望跟白日夢無異,他們不偏不倚地選擇了你。

用性,來突破毫無生氣的日子

我們談及性的時候,會有一種大麻一樣的刺激感。你要互相追逐,才能產生源源不斷的捕獵的興奮。

洪尚秀電影裡的性,通常是家常便飯的存在,大家多是見怪不怪的,當然也無甚美感可言,多是情慾將至一蹴而就。

這種「限制級」某種程度也是在製造了一群尷尬臉,事實上,現實生活裡的性同樣唐突且迅速,一轉眼你就被這投影抓住了尾巴。

人有本真和本性,這些直截了當的性愛場面,在敘事的維度里,又為人物突破著毫無生氣的日子。

平凡的小鎮掠影,無所事事的Loser人生,鬱郁不得志的藝術青年,性愛宛如神聖之光,能夠在那一刻扭轉人類臉譜。

大家赤裸相見時,能談的,也不過是我愛你,我真的很愛你。

搞藝術的男人,都是憂傷的嫖客。

在《你自己與你所有中》,關於性事的場面並不多,而尺度也完全在「關於」這件事上戛然而止了。

《你自己與你所有中》(2016)洪尚秀中性愛的場面針對的更多是性事前後人物的對話與行為,性事作為進入親密關係最直接快捷的途徑,既可以激發出被壓抑的表演性質,也能撕開偽裝的表象。

性的淵源如果取自於愛的慾望,理解這場慾望,並通過電影來理解的話,一切都簡單得多了。慾望絕對是大於一加一的東西,不只是兩個人情投意合的產物,包含了偏見、自我認可、目標以及冒險。

洪尚秀的慾望通常不是來自於視覺及感官刺激的,在大打折扣的真實里,我們看到那些真摯的流氓,全都乖張荒誕。

《處女心經》里,不斷遊說女人的男人,耍著性子的男人,甚至是最後執意要女人前來賓館,都是為了簡簡單單的一句「因為我想。」 不加修飾的慾望,總是特別猖狂。

《處女心經》(2000)在蘇格拉底看來,哲學家只知道一件事:他什麼都不知道。這一點他心知肚明,他知道自己想要知道,因此他尋覓,他有慾望,他朝著它所沒有但又能預感到的知識而行動。

這種尋覓沒有任何保障,只是 ——- 正如柏拉圖所言——-一種「美麗的冒險」(un beau risque)。(《慾望的眩暈》)

你們說愛情是魔力?那麼恐怕都是因為有了性。

作者的電影,還是電影的作者我們在討論一種形式,一種手法,一種風格的時候,如果有著明顯的個人創作痕跡,那麼他的電影很容易就會歸為作者電影之中。作者論的討論有幾個方向,一個是導演的角色,一個是導演的作品。

特呂弗(Truffaut)說:「沒有好和壞的電影,只有好和壞的導演。」

我所看到的洪尚秀,與他的作品之間,慢慢發展出一種獨特的關係。

正是因為每年在重複結構里進行風格演進,除了他逐趨成型個人標籤之外,更重要的是,培養了一批固定的觀眾。他們嘗試找出這永恆旋律中的某些變奏,又為了這場回還反覆的謊言尋找真理。

洪尚秀已經變成文藝青年一年一度或數度的小狂歡作者論把導演比喻成為電影的作者,攝影機就是墨水筆,這種主觀創作意識固然重要,但與文學作品相比,電影始終不能脫離一種工業的產生,甚至也是一種商品類別。

但比起好萊塢的流水作業,攝影、編劇、演員,即便都缺一不可,但小工坊性質的確能讓導演的自主權發揮得更大。

洪尚秀每年一部的小成本,幾乎把藝術電影拍成了自己的類型片。「小成本」有時可能不是一種困局,反而是一種隔絕侵擾的界限,不用多,反而剛剛好。

比起《愛樂之城》在展演瘋狂炫技的好萊塢工業,服化道美皆一流的世界舞台,洪尚秀的愛情奇談反而更像一種變奏,使勁地將日常擰出了真相。

- Fin -

首發於「奇遇電影」