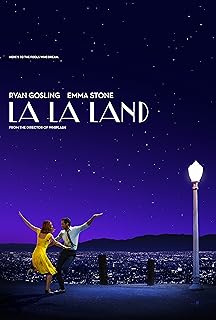

爱乐之城/爵士情缘/啦啦之地

導演: 達米恩查澤雷編劇: 達米恩查澤雷

演員: 雷恩葛斯林 艾瑪史東 Amiee Conn Terry Walters Thom Shelton

2017-02-27 13:56:26

la la land觀後感

************這篇影評可能有雷************

之前去影院看了之後的這段時間一直時不時循環電影裡的兩首歌。再過幾個小時就是奧斯卡頒獎禮了,趕著現在用手機碼字倒不是想預測得獎,畢竟我好像大半兒提名相關的影片都沒看過,也無所謂誰得獎;而是覺得大概自己還屬於挺容易被得獎結果所影響的,很難再百分百還原記錄看電影時的感受了。 翻一下主頁發現上一次寫影評還是2010年,上大學前的暑假,是寫給自己看的最多遍數電影之一的《秋天的童話》。想想秋天的童話和la la land其實有相似之處:兩個在大都市裡渺小的異鄉人相互扶持,而且最後夢想都算是實現了。電影全程各種幽默搞笑,可在我心中大概都不算喜劇。當然,《秋》更突出異國異鄉,地點移為紐約,主角變為華人;而la la land大概更強調追求夢想這個主題。 一打開豆瓣看到的高贊短評幾乎全是三星及以下的差評,只能說人和人口味太不同,觀影感受也是一個很private的事情;不過看了這些差評所給的原因,感覺有些不吐不快。 據說它的奧斯卡提名已經和鐵達尼號持平了,倒並不覺得它可以與鐵達尼號相提並論----或者說,他們完全是不同類型、不同規模和量級的好。一個是舉之四海哪怕五歲小孩也會被震撼被感動的史詩般的好(我第一次看鐵達尼號時大概五歲左右);可就和看有些書一樣,如果我十幾歲時看到la la land,大概並不會有太多感覺。想想大二看瘋狂愚蠢愛的時候,也是高司令和石頭姐合作,我當時的審美還全程不明白高司令到底帥在哪兒。我也隱隱覺得它作為一個小愛情片的那些提名和獎項是不是被過譽了,但如果評獎的是我,我大概還是會毫不猶豫的選它。它的音樂、畫面、包括女主和男主的服裝、高司令和石頭姐的人格魅力……就算說導演是在刻意討好,我也很想買帳。 la la land讓我想起的倒不是哪部歌舞片,而是大概一年多前看的也非常喜歡的羅南演的《布魯克林》,兩部電影本身大概除了女主都是從家鄉跑到美國大城市打拼的年輕女孩之外沒有任何關聯,但是帶給我的感受有相似之處。仔細想想,布魯克林不管是劇本、台詞、畫面還是影片傳達的情感都要更講究更細膩,可是獎項卻遠不如la la land,或許就是最直觀的觀影效果和體驗沒有前者那麼舒服和酣暢淋漓(前者音樂太加分了)。 其實專業影評里所說的向某某經典歌舞片致敬的場景我差不多都沒get到,故事情節也並不復雜,但是並不妨礙它成為我很喜歡的電影。可能對於相對感性的人來說,你說不清它哪兒好,但你很確定在那一刻,它剛剛好打動了在這一個時空生活到現在經歷到現在的你,對你來說它既不幼稚也不世故,不晦澀也不濫情,觸碰到長久以來珍視但又無從說起的蕪雜心情,不多不少恰到好處。 有些評論說女主太作太無理取鬧。窮開心或者共享福,都是難得的人生體驗,但可能雙方大都處於一個相對穩定的狀態,或者剛剛邁進一個新階段翻開人生新篇章;恰恰是當兩個要強的人都處在一個overwhelmed的焦躁和壓力狀態時,矛盾爆發並不奇怪,是可以理解的。 有影評說女主最後的樣子和她的當初追求的理想有什麼關係?理想就一定是要做德藝雙馨的表演藝術家嗎?女主一開始就說她沒看過經典電影無因的反叛,或許暗示了她對電影本來就並不是男主那樣對於音樂本身有某種挺純粹的追求,女主的理想就是糅雜了當上大明星住上大房子嫁人生孩子,最後求仁得仁,也沒什麼問題啊 其實不太理解為什麼很多評論說(大意為)「前兩小時的劇情冗長無聊,最後十分鐘才提起神兒來眼前一亮……」,在我看來,最後十分鐘固然是全片的一個高潮,並且十分的打動人,但是在看過前兩個小時之後會覺得結局是順理成章並不出意外的。 結局對於未來的另一種想像大概感動了很多人,這點很多寫得特別好的影評已經說出了我的心裡話,看過一篇作者名為曼崽的影評講,「最令人難過的,不是抽象意義上離開了這個人,而是當你意識到所不能擁有的是怎樣一種未來,放棄的具體是怎樣一種生活;所有幻想過的一起生活的可能性和細節都不可能再在你們之間發生,你們的緣份只剩下了台上台下的那一個眼神。」 結局不僅僅是對未來另一種可能的想像,還有對過去的塗塗改改。想像中女主第一次見到男主時男主並沒有推開她、女主沒有和男主吵架、男主推掉工作去看了了女主的話劇首演、男主和她一起去了巴黎……哪怕我們知道最後的分開是早晚的必然,並且已經接受這種必然,但是終於變得更成熟一些的我們依然妄圖想回到過去,作弊一樣在已經塵埃落定的回憶中修改掉所有不愉快的痕跡:我出席了每一個對你重要的場合,從來沒有任性鬧彆扭,從來沒有說過傷人的話。如果我從來沒有讓你傷心過該多好,如果我當時能對你更好一些該多好。哪怕結局是一樣的,但過程留下更多美好的回憶該多好。 其實看到影片前半段男主因為聽到女主和她媽媽的對話而選擇加入流行樂隊開始,就已經覺得揪著一顆心了。女主其實只是在敷衍她媽,但男主聽著,會覺得並不好受。 最感動的點是在男主鼓勵在受挫無數次的女主終於得到那一次試鏡後,女主問他,如果我去了巴黎,我們怎麼辦?男主對她說:「這是你的夢想,如果你得到了這個機會,你就一定要放下一切,全力以赴。」 我覺得電影最想表達的,除了結局,大概就是這裡了。如果你曾經或現在特別執拗的想要追求做成一件事,卻屢屢碰壁受挫,無數次快要心灰意冷、自我懷疑,大概會懂。 俗套吧?可是如果你真的經歷過深愛的人和你說那番話,或者你和對方那麼說過,也許會明白感受的到這些話的意味。不是人人在身臨其境面臨抉擇時都真的做的到。不是指講出那番話,而是站在對方的角度考慮,尊重並支持對方的追求和夢想,哪怕代價就是你將會失去這個人。 男主不愛女主嗎?女主不愛男主嗎?愛,但是這不是生活的全部。 有影評說:「他們倆後來都實現了夢想最後還不在一起這點,無法邏輯自洽,導演故意將結尾擰成悲劇」 。五年里可能發生很多,女主去巴黎後經歷了什麼,無從得知,導演也覺得沒必要明說。甚至從他們的爭吵中可以隱約窺見一二:他們也許並不合適一輩子的朝夕相處,註定會分開。和悲劇與否無關,而是人生本來就註定存在遺憾和留白,無論你怎麼選擇。男女主最後的所為表現了這些缺憾有時候甚至是應該被保留的,而不是去打破它。人生不是因為有了缺憾才不完整,而是有了缺憾才完整。而真正的愛情與最好的結局,也未必就一定是要最後在一起朝朝暮暮。還可以是支持對方實現自己的夢想,互相成就,最後彼此都成為了理想中的自己。 男女主並不是那種有情飲水飽的人,(前半段的男主可以算是有所妥協)而是都有各自強烈的自我實現的抱負和追求。如果說咖啡公社是「我變成了我討厭的那種人,但好在我變得很有錢」,la la land大概是「我們都變成了想要成為的人,和當年的計劃一樣,做上了自己喜歡的事」。 就算你從來沒去過LA也並不妨礙你看這部以其命名的電影,就好像電影裡的男女主最後在Seb's里在那一首歌裡所經歷的一生,未必要真的生活過,而是真的感受過。

舉報