2017-02-28 16:49:35

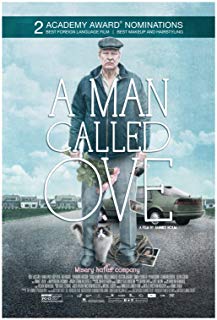

在不斷重複的場景中,開啟下一幕——奧斯卡提名外語片《一個叫歐維的男人決定去死》漫談

************這篇影評可能有雷************

這部電影,遠在奧斯卡提名公佈前就有了資源,作為一部小說改編的瑞典電影,他在劇本的故事和編排上,都有著非常出色的表現。

該片令人想起2016年初的澳洲影片《裁縫》,同樣是文學作品改編,故事圍繞著小環境——偏遠的小鎮。凱特.溫斯萊特飾演從巴黎歸來的女主角,要同自己缺失的童年、隔閡的母親,以及鎮上的人們展開一場復仇行動。該片作為女導演作品,無論是視覺表現還是講故事的方式,都非常用心,份量感十足,是令人看了還想再看的電影,溫肥的演技,更是令人賞心悅目。

對比《一個叫歐維的男人決定去死》,其實與該片有些共同點,比如故事同樣發生在一個小環境裡——瑞典的一處住宅小區。周邊的人物也很簡單,就是幾戶鄰居。故事同樣圍繞著主人公:歐維年幼和年輕時期的回憶與遭遇。而不同點也很明顯,《裁縫》中女主角的敵人們,分別是鎮長的權利、老師的偏袒、商戶的歧視和醫生的吝嗇等等典型的符號化反面人物。

而在《一個叫歐維的男人決定去死》中,男主角需要打交道的鄰居們,分別是說著波斯語的孕婦移民、公開同志身份的小哥、一對需要幫助的年邁夫婦,以及肥胖的年輕人等等,他們都是現代社會裡,遇到麻煩的普通人。

這樣看來,《裁縫》是一部典型的可以跨越時間,被永恆理解的作品。而《一個叫歐維的男人決定去死》則是現實主義的,更容易被現代人解讀的作品。多元的文化和話題討論,正是這部電影包容與可愛的體現。當然,你也可以理解為,是小說作者刻意放進去製造衝突的元素。不過只要合情合理,恰當有趣,觀眾們還是喜聞樂見的。

(以下劇情分析有劇透)

而這部電影的改編,更加出眾的是其劇本的編排。其中大量的運用了「重複」的場景下,通過鏡頭裡人物對於同一件事,不同的反應和舉動,來不斷推進電影的情節,從而將故事一步一步的推向高潮與結局。而這個不斷重複的場景,就是歐維每天給自己過世的妻子「掃墓」。

「掃墓」的橋段在影片的一開始,就出現了,一直延續到劇情的高潮之前。影片用了短小精湛的前兩分鐘,來鋪墊了一個小衝突,也就是人物的問題展現:歐維與現代社會的種種,是格格不入的。

而妻子的離去,讓他倍感孤單。

影片的節奏之輕快,從前提的鋪墊,與接下來通過歐維在社區裡的「每日巡查」展現人物性格,都做到了用最短的時間,抓住觀眾好奇心和關注的效果。歐維撿菸頭、記錄停車超時的牌號、檢查分類垃圾、關緊小區柵欄等等,都體現了他是個對事情有自己的標準和原則的人。

於是影片用五分鐘交代了前提:固守以往原則的人,在現代社會裡總被排斥,註定孤獨的死去。所以格格不入的歐維,決定去死。接下來,兩個小時的電影,將通過劇情的演變,來化解這個矛盾。看過電影的朋友都知道,歐維最後改變了去死的決定,而最終他也沒有孤獨的死去。

歐維最初碰到這隻流浪貓,態度是很牴觸的,不斷的轟走他。其實我們都能看出來,它跟歐維一樣孤單,需要別人的照顧。當歐維接受了這隻流浪貓,並開始照顧它後,歐維也打開了內心,開始接受別人對他的幫助。

影片的第一幕:歐維三次試圖上吊自殺未遂,期間回憶了他的童年成長時光。第一幕結束:歐維回到墓地與妻子說「這是第一次,需要你等我了。」

影片的第二幕:歐維已經開始發生了轉變,面對同樣的流浪貓,他開始給找吃食,幫助鄰居維修暖氣,之後還被迫送鄰居和孩子去醫院,收下了圖畫禮物。期間歐維企圖在車裡自殺,回憶了他年輕的愛戀故事。之後歐維又繼續企圖在地鐵站自殺,結果卻救了別人。

歐維總是再跟妻子抱怨,現在的人有多差勁,他同時也是在孤立自己。

第二幕結束:歐維只得再一次回到妻子的墓前,這一次他帶著流浪貓一起。

影片的第三幕:歐維繼續轉變,他開始餵養流浪貓,教鄰居開車,幫忙照顧孩子,幫助人修自行車。晚上孤獨的歐維和流浪貓一起入睡。

期間回憶了他搬來社區與朋友的往事。而白襯衫的保險公司職員,讓他回憶起了跟妻子痛苦的回憶。歐維的痛苦達到極致,讓影片走向高潮,他企圖再一次舉槍自殺,卻被同志男孩兒的求助打斷。

之後他們一起巡查社區,歐維潛移默化的影響了身邊的人。

影片的第四幕:歐維帶著板凳回到妻子目前,承認自己的錯誤,決定繼續為了原則而戰!

期間回憶了妻子遭遇車禍的往事, 他幫助鄰居和保險公司對峙後,自己卻倒下了。劇情再一次進入高潮。

尾聲:歐維將自己的私藏多年的嬰兒床給了鄰居的新生兒,帶著鄰居的女兒出遊,坐在車上,重複了自己父親的話:我知道這感覺,就像我買了輛新車,這才是生活。而他完成了所有心願後,最終也在流浪貓的陪伴下,平靜的去見自己的妻子了。

結尾落幕,影片的場景,再一次重複了他與妻子的手勢。

而他巡查社區,檢查柱子和關緊鐵柵欄門的習慣動作,都傳承給了年輕人和小朋友。歐維雖然走了,但是他留下了堅持原則的精神。

影片在不斷的場景重複中,開啟新的章節序幕。讓影片的故事節奏穩健有力,每一次的遞進都絲毫不覺得突兀,讓觀眾更加貼近地感受到歐維的內心變化。而很多重複細節的處理,歐維的小動作,妻子的手勢,都是拉近觀眾與這些陌生角色的妙筆。

影片中,移民孕婦說出了編劇想要表達的核心主題:你以為別人不靠幫助也能活下去,但是沒有人能獨自承擔一切。於是,固執的歐維講出了自己的傷心往事,他學會了與人分擔,不再孤獨。這裡解決了影片的前提:男主人公與現代社會之間相互排斥,與社會成員們相互孤立的矛盾。

歐維的遺書里,只提了兩件事,一個流浪貓每天要吃兩次金槍魚,一個別讓該死的汽車,開到社區里來。再一次表現了歐維離開人世的時候,有了牽掛不再孤單,並且他仍然堅持著自己的原則,不曾妥協。而別人對他最好的尊重和認同,就是將他的原則堅持下去。

故事中,更為有趣的設定,是歐維年邁之後的病痛,不是心臟病,而是誇張的「心臟太大」,這樣一個聽起來令人覺得荒誕的病情。歐維早年喪母和父親相依為命,為了堅持原則樹敵不少,而父親的意外,讓他備受打擊,之後失去了房子,卻獲得愛情;救回了妻子,卻失去了孩子。

他一生,都在堅持自己的原則,樹立社區規範,力求讓妻子有著正常人的生活。他心理裝的事情太多,承受的壓力太大。所以當他年紀大了,因為「心臟太大」而讓身體不堪重負,雖然誇張,但卻不難理解。

在他倒下又重獲生命之後,他沒有再去妻子墓地,說自己要儘快去見她之類的蠢話,而是重新享受了一次,新生命和孩子給他帶來的歡樂,彌補了他和妻子人生的缺失和遺憾。這個想盡辦法決定去死的男人,終於在最後,放棄了自殺的念頭,重新投入了人生的懷抱。

影片的最後一個鏡頭,除了小女孩再一次重複了歐維的關緊鐵柵欄的動作,也對呼應影片開篇,歐維獨自巡查小區後,孤單的背影。

這一次,則是全體社區的人走在一起,不論年紀、國籍與性向,他們有共同的原則,他們相互幫助,他們都愛歐維。

今年的幾部外語片裡,除了《托尼.厄德曼》,小玄兒也很喜歡這一部瑞典影片。電影裡很多精彩的回憶和自殺橋段,大家可以在觀影的過程中盡情享受,這裡就不多說了。

2017年2月27日

多倫多 小玄兒記

部落格:小玄兒的電影漫談

深焦DeepFocus訂閱號原創作者

貓眼電影特邀作者,豆瓣專欄作者

跟小玄兒一起同步北美大片

歡迎長按二維碼~訂閱我~

舉報