2017-03-18 01:06:20

突轉與發現:當小說改編為電影

************這篇影評可能有雷************

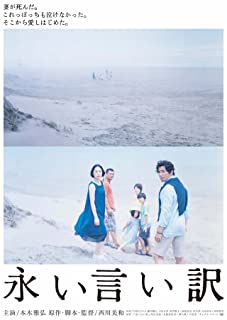

《永遠的託詞》改編自導演西川美和自己的小說,作品入圍了153屆直木獎。文學作品在改編為電影后遭遇的困境在這部電影中有所反映,因而可以拿出來細說。

亞里士多德在《詩學》中將情節認定為悲劇六要素中最重要的一個,而在情節這一要素中亞式又最看重「突轉」與「發現」來創造戲劇的衝突。「突轉」指劇情的突然變化,既可以是從順境轉為逆境,也可以相反;而「發現」則指一種從不知到知的轉變,可以是人物對自己身份或新關係的新發現。雖然小說並不像戲劇那般強調「突轉」與「發現」的重要性,但在創造情節的衝突上仍然是同一的,它們按照相同的模式運作。

沒有看過原著小說,只在改編後的電影中比對兩者的殊異形態,按理說這不太可能。但冒險總得有人去做,況且導演改編自己的小說肯定會在影像間保留更強的文學性。首先講電影中的「突轉」,發生在男主角津村啟在妻子不幸落難後,遇到與妻子一同罹難的女友家的孩子,突然想照顧這對兄妹的舉動。電影沒有設置多少可以使這種轉變合理的鋪墊,只是在看著哥哥入睡時津村啟在筆記本上寫下的那句話「看著孩子入睡,多麼奇怪」。

對於電影來說,為這種轉變之合理性提供的資訊相當匱乏,因而顯得不真實,甚至讓人覺得莫名其妙。依照電影之前極少的資訊鋪墊,這位功成名就的作家是一個完全依託妻子照顧的形象,但意識不到妻子對他的這種愛,因為他在妻子身亡那天及火化之後仍然亂搞女人,對他本人來說並沒有感覺到絲毫的不適。就是這樣一位養尊處優的上流入物為何突然間就願意照顧這個貧困苦之家的孩子,這是說不過去的。絕不可能是因為同情心,看到孩子的母親不在了又沒有人照顧他們而心生憐憫。唯一的可能解釋是為了寫作:這樣便能開始一段新生活,既可以忘記妻子的離去(雖然對妻子沒有多少感情,但死亡總會像幽靈般縈繞),同時也可以收集寫作的素材。

這種轉變在電影中十分站不住腳,卻很能成為小說的合理情節。在小說中,情節的發展並不完全地依託於現實生活的可能性。小說的真實與影像的真實建立在兩種殊異的邏輯基礎上。小說更加依賴於讀者的聽覺,而電影則首先展現視覺景像。因而,當我們看一部走寫實路線的電影時,我們更願意看到一個與現實世界無異或以同等密度組織起來的影像世界,其中任何違背現實的因素都會破壞掉影像的真實質感。而在小說中,一個突然到來的情節轉變只要能在敘述者聲音的統一上保持一致,就能令讀者信服,它並沒有像電影那般如此依賴於現實生活的合理性。

同樣出現在這部電影中的一處至關重要的」發現「,也暴露出小說在改編為電影后可能產生的問題。這是整部電影中最值得挖掘的一處情節設置,也即津村啟在整理妻子遺物時,偶然打開了手機,看到了那條還未曾發送成功的簡訊,雖然這個情節設計超出了現實生活可能具有的戲劇限度,緣何妻子在落難時正好也在編輯這條訣別簡訊——「我已經不愛你了,一點也不愛了」,但出現在電影中仍然是可以被接受的。它能讓整部電影發生根本的轉變,進一步深化影片所要傳達的主旨。

但問題是西川美和並沒有很好地利用這次「發現」。我們可以發現津村啟在發現這個驚天秘密之後,並沒有陷入多少強烈複雜的情緒中,就像他在妻子死後還能跟情人上床一樣,他再次無動於衷。我們不知道這是不是因為他對妻子根本已然沒有多少愛了,還是他作為作家對世界自有一種旁觀者的視角,而不想過多介入。電影在這次「發現」之後,回到了津村啟照顧兄妹倆的日常生活,放棄了對人物內心世界的進一步挖掘。這種空白出現在小說與電影中會有所差別,如果是在小說中,這條突然發現的簡訊將始終跟隨人物的內心,並在他的言行間投下陰影;而在電影中,觀眾只能接受影像直接傳遞給他們的資訊,而不能逾越半步。

雖然整部電影建立在這樣的一種邏輯上:當這個男人開始在另一個家庭嘗試照顧別人的孩子時,他在這些生活的點滴間體味到了妻子曾經對他的關愛與照顧,從而從一個被愛之人成長為去愛的人。但這種邏輯的設定與放棄這次重要的「發現」並沒有多大關係,這條簡訊本可以有更多的用武之地,而整部電影之所以顯得刻意也正在於此。如果不了解小說與電影不同的運作邏輯,這種困境便是不可避免的。

舉報