2017-04-07 17:10:02

電影電視劇化的範例

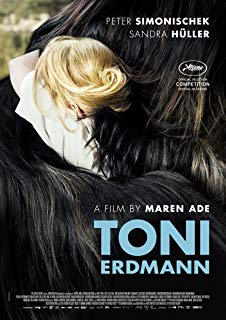

看《托尼·厄德曼》僅僅二十分鐘後我就產生了退場的慾望。只是因為它之前獲得了如此高的評價,好奇心才讓我堅持到了終場。

可能和個人的審美與電影觀念相關,一部影片的電影語言和視覺體系構建往往會給我更多的感受,對於我來說,它的重要性遠遠高於一部影片在表意層面上傳達的符號化意義。也正是從這樣的角度出發,本片看起來貧乏而蒼白,它在畫面構圖、分鏡、鏡頭運動和剪接意圖上「正常」的幾近於無聊,更像是一部長篇電視劇中的一集。我好像被迫在影院的座椅上看了長達三小時的肥皂劇,它再滑稽可笑,結尾再刻意的煽情,都沒法阻擋這濃濃的電視螢幕感。

電影是一個不能割裂的整體。形式上的匱乏來源於創作者最根本的創作表達意圖。《托尼·厄德曼》從最開始就有一個特別概念化,清晰的不能再清晰的核心主題:疏離資本主義社會關係下的家庭親情復甦。作者的一切表現手段都圍繞著這樣一個明確無疑的核心而展開。但電影是很少數的藝術表現手段之一,它可以跳過符號和定義的僵化思維過程,而隨著時間的延展表現事物的不確定性和開放變化性的一面。普通的商業電影受到市場的壓力必須做到主題明確易懂無可厚非,但是一部入圍坎城主競賽單元的電影,帶著這樣單調淺顯毫無爭議性討好一切觀眾的表達意圖登上螢幕,實在是浪費了一個寶貴的名額。

也正是為了讓這樣的主題表達的明確易懂有煽動性,導演才採取了易於簡明表意而疏於創造想像的電影語言手段,這二者是相輔相呈的。她不需要任何豐富的手段來讓主題呈現多樣多義的爭議,恰恰相反,她需要用減法的形式傳達一個清晰的概念,讓它成為一部「電視劇化」的電影。

電視的視覺質感和實踐手段並不是大問題,相反,一些最早進行電視嘗試的導演,比如戈達爾或者伯格曼,都利用了電視畫面的顆粒質感和特殊的景深效應創造出嶄新的視覺美學,給人耳目一新的感受。再引深一步,很多影像裝置藝術作品也在利用電視化的「廉價」和簡約外在形式以達到某種後波普時代的視覺特質,這些都是影像上值得尊重的開拓性嘗試。

但這一切和電視劇沒有關係。換句話說:「電視化」可以構築一種實驗性的特殊美學體系,但「電視劇化」所提供的是《故事會》式的直白灌輸。它的問題不在於視聽手段是否簡單或者粗糙,而在於構築它是圍繞著人物對話的具象實質內容而構築核心的。電視劇中的所有一切都是為了讓演員把台詞和敘述性動作交代清楚,讓觀眾抓住人物關係和劇情發展的邏輯,這是所有一切電視劇視聽手段的核心。也因此在絕大多數情況下,電視劇是可以「聽」的,根本無需用眼睛去看。任何一部國產婆媳劇,把畫面關上當廣播劇聽,不會對觀眾理解它產生什麼大障礙。換句話說,電視劇本身就是由演員朗讀的文字,它的目的是做為話本把事情的來龍去脈說清楚,而不是呈現由時間和空間所構築的視聽綜合體。在這個層面,《托尼·厄德曼》和電視劇的構築方式不幸地異曲同了工。

我們可以以泰倫斯·馬力克《生命之樹》中的一場戲為例,來說明電影手段和電視劇手段的本質區別何在:

在影片中的一場,男主角傑克的父親躺在千斤頂撐起的汽車地盤下修車。一個低角度的運動鏡頭跟隨著他的雙腳快速移動到汽車前,但是非常規的是,攝影機並沒有隨著他的腳步停在汽車前,而是繼續向前,把原本是鏡頭內主要內容的的雙腳擠到畫面的一邊,對準了千斤頂的把手迅速拉近,一個也許只有半秒鐘的千斤頂的跟進特寫,讓觀看者內心一顫,一個「弒父」的意圖昭然若揭。馬利克有著超強的構築詩意內心鏡頭的能力,在這個極簡流暢到極致的攝影機運動中,我們甚至都不需要看見人物的臉,不需要聽見他的話語,就可以輕易感受到人物內心的意圖澎湃洶湧。不僅僅如此,它甚至重新定義了另一種鏡頭語言:通常主觀鏡頭才是人物內心的「替代」,在畫面中看不到主人公的身體,意味著觀眾進入了他的內心,以他的視角取代了觀眾相對客觀的視角,而觀眾也會如靈魂一般潛伏於人物的體內,成為主人公靈魂「運動」的觀察者和參與者。但是在上述鏡頭裡從一開始攝影機就「呆」在人物的體外,而攝影機視角依然公開充當主角內心意圖的「指引者」和「策劃者」。換句話說,這個畫面開始的時候,我們以為它是客觀被動的,但當它結束的時候,我們卻意識到它是主觀能動的,是主人公意識的一部份。它所造成的一個神奇的效果是,主角在運動,但是他的「靈魂」卻在身體之外跟隨他運動,見證他的行為同時又指引他的情感走向。而這一切當我們回歸到影片的主體結構──暮年的傑克對幼年的回憶──才會發現這個特殊的技術手段契合其主旨本身的意圖所在:在一個回憶閃回式的敘述中,文本敘事被摘除,讓我們能意識到那個搖擺飄蕩的等同於幼年傑克但又獨立於幼年傑克軀體的「靈魂」,只能通過這架穿梭於傑克肉體周圍空間、和他的軀體同向運行、時而和他重合、時而又略微遲滯於他運動的攝影機來完成,攝影機本身就是那個回憶「靈魂」的替代物。

在這個精彩之至的場景里,我們聽不到一句台詞,甚至看不到任何一個人物的表情,但卻在如此短暫的時間內通過攝影機的運動在瞬間完成了雙重意圖的表達:片段場景中「弒父」的猶豫和主角靈魂在身體內外的穿梭而在現時畫面中所重疊的整體閃回效應。這樣深人人物內心,細緻入微而又強烈感性的細膩情緒表達不是依靠粗線條表意的線性邏輯對話所能承載的,這也是電影和電視劇高下之分所在。

在電影誕生初期的默片時代,恰恰是「電影感」發展最為蓬勃的時期,很重要的原因就是因為聲音的缺失讓影片的敘事無法以大量的台詞表達為基礎,這迫使電影導演們通過場面調度、鏡頭調度、光線造型和場景設計等各種電影語言手段最大限度的通過運動來呈現敘事的意圖。也正因如此,我們才會在德國表現主義電影中看到如此豐富和變化的視覺表現手段,才會在溝口健二的影片中看到那樣複雜的攝影機運動路線、演員走位和佈景遮擋,這些都是跳過具象文本表達而直達「電影感」的途徑。而恰恰是在有聲片誕生後,電影語言向後倒退了一大步,而電視的誕生更加劇了電影向活報劇轉化的倒流趨勢。當影像成為大眾文化和娛樂需求的對象後,它不得不自我降格成為話本的載體。而相應的,創造影像的視聽語言手段也都圍繞著這個「話本朗讀」的目的而成為一種機制化的習慣性組合。這就是我們在電視劇中所看的。

《托尼·厄德曼》的導演瑪倫·阿德在論述她的劇本創作時,特別趨向於類型概念化的圖解模式,她尤其強調「寫下中心思想」。而實際上,我們沒法寫出戈達爾《電影社會主義》的中心思想,侯麥的《克拉爾的膝蓋》《沙灘上的寶蓮娜》、安東尼奧尼的《蝕》《紅色沙漠》或者文德斯的《愛麗絲漫遊城市》是不是可以清晰地概括出中心意思?侯孝賢的《南國,再見南國》《咖啡時光》和楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》呢?事實上,在影片構思階段就總結中心思想的創作方式必然會將影片引向一個以話語、台詞和動作來闡述中心思想的「說明文」,這就是電視劇的特徵之一。它容納不了前述《生命之樹》那樣細膩多義,充滿變化和多重表達意圖的視聽綜合體。正因為導演需要清晰地呈現中心思想,所以她只能採取僵化呆板和目標明確的「電視劇化」視聽手段。並不是她將這樣直白的影像當作美學體系來構建,而是從一開始就定下的「中心思想」式創作意圖讓她別無選擇只能走到這條電視劇化的單一表現道路上來。

至於電影電視劇化所呈現出的與現實貼近的所謂「真實」感,也是需要反覆探討的問題。有一種觀點認為電影中的「現實主義」是一個偽命題。法國哲學家德勒茲有過一個關於現實主義的精闢論述:現實主義的影像總是呈現一個先於它存在的「世界」。說的通俗易懂些,所有的現實主義都必然是概念先行的產物。特別悖論的是,當「現實」真的是產生於影片本身時,我們在螢幕上看到的其實是各種形式的自然主義,比如莫里斯·皮亞拉的作品。也許德勒茲的另一個說法更明確些,在影像所創造的感知中,他認為存在著兩種影像:當影像的各個組成部份圍繞著一個固定的中心(概念先行)構建的時候,他將其稱之為主觀影像,這是我們在絕大多數商業電影中看到的;當影像的各個組成部份去中心化,互相之間建立平等的關係而呈液態流淌狀態時,他將其稱之為客觀影像,比如維爾托夫的著名影片《持攝影機的人》或者喬伊斯·伊文思的《雨》和《橋》。而瑪倫·阿德「寫下中心思想」的創作方式所構築的恰恰是一種主觀影像,它可能是我們傳統稱之為的「現實主義」,但與現實沒有關係,它所構築的是在《托尼·厄德曼》中圍繞著「中心思想」而在其各個組成部份之間產生的互證式「真實」,這個「真實」與分散而多角度化的現實沒有真切的對應關係,它只能是影片自成體系借用現實而表達自我的標誌。

如果在影片的意識形態分析上更進一步,《托尼·厄德曼》的這種「互證式真實」所背書或者「洗白」的是某種帶著犬儒色彩的歐洲中產階級心態。如影片中的女主角一樣,大部份西方中產階級從「全球化」的生產方式中大量獲益,他們把持著冷漠而隔絕的生活態度,養成了習慣性的「剝削」式思維對待下屬和社會生活中可以利用的一切入,在隱隱懷有道德負罪感的同時又絲毫不想從現有的優越生活中抽離出來。而《托尼·厄德曼》這樣的影片為他們提供了一劑緩解內心道德焦慮感的麻醉劑,它暗示上述階層,與親人的某種情感聯繫是其精神價值的信號,他們並未因自身的所作所為而喪失最基本的感性價值。它既幫助中產階級確認了存在的意義,又免除了他們在社會道德層面所承載的潛意識負罪感。正是這樣輕巧精準而又舒適的心理按摩讓它在西方世界受到了如此熱烈的歡迎。

舉報