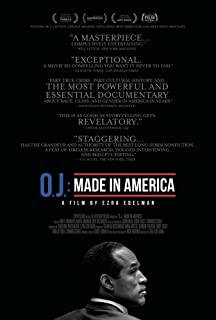

辛普森:美国制造/O.J.:美国制造/O·J·辛普森:美国制造

導演: Ezra Edelman演員: Bea Arthur Marcia Clark A.C. Cowlings David Gascon Robin Greer 彼得海姆斯

2017-04-11 06:22:55

人性的真實以及美國司法制度的民主性

最近看了豆瓣評分高達9.5的一部紀錄片,也就是剛剛榮獲奧斯卡最佳紀錄長片的《OJ辛普森:美國製造》。五集長達近八個小時的電影,適合對1994年那場被稱為「世紀判決」的辛普森殺妻案感興趣的觀眾,也適合對美國種族文化感興趣的觀眾。

前美國著名橄欖球運動員辛普森,從求學南加大的時候就因為其高超的橄欖球技術以及跑步天賦而被所有熱愛橄欖球的人所追捧,他能言善辯,能夠照顧到身邊每一個人的情緒,能夠吸引每個靠近他的人,在那個黑人被歧視的年代,他卻能夠被白人所喜愛和尊重,徹底融入進白人的圈子。

在球場上,他一馬當先奔跑在前面,是眾星捧月的焦點所在,是個人成就遠遠大於團隊的明星式球員。 退役後,他往來皆是名流顯貴,他是各大公司廣告的代言人,是一個認真負責的演員。 在情場上,他是玩世不恭的花花公子,卻有著足以吸引女孩子的魅力。 他是一個美國英雄式的人物。 出身貧民窟,所思所想,從來都不止是獲得金錢財富,而是鮮花與掌聲,是人人為之迷戀和痴狂的名望。 他希望別人能夠不以膚色評判他,而是僅僅從他的人格他的能力來評價他。 他的確做到了,他討得了幾乎所有白人的喜愛,他得到白人群里枉顧膚色和種族的接納。

他樂此不疲地扮演成這個討白人喜歡的辛普森,卻似乎,遺忘了自己本來的膚色與種族。 他拒絕為平權運動發聲,拒絕作為一個黑人公眾人物,為維護黑人群裡的利益作出自己的貢獻。 只因為不管是退出奧運會也好,遊行示威也好,這些都與他汲汲而求的名望毫無關係。

本來他可以就這麼過著富裕無憂的生活,在美國頂級會所和白人世界的名流貴胄談笑風生。 可是,大概所有虛假的不真實的偽裝出來的面孔終究會被外界識破。 從家庭暴力虐待妻子,到大男子主義極強的控制欲,再到前妻及其男友慘死家中,他成了眾矢之的的兇手。

幾乎所有的證據都指向他,在白人都認為他是兇手,大多數黑人都認為他是兇手的情況下,歷經15個月的審查和庭審,他最後,竟然在陪審團的一致意見下被無罪釋放。

那一刻,白人痛哭而黑人狂歡。

重獲自由的辛普森,以為自己可以操控所有人感情與情緒的辛普森,這一次,使出渾身解數,卻終究被白人世界驅逐出境了。他不再被白人喜愛,那些費盡心思的討好建立起來的名望在一夕之間化為烏有。

諷刺的是,這個時候,他卻想起了那個被他遺忘很久的種族與膚色。 因著他是第一個涉嫌殺人卻被無罪釋放的黑人,那將近400多年的歧視與司法不公在他面前似乎不存在了。黑人們為之而歡呼,他們認為這是平權運動勝利的標誌,他們認為這是司法開始對黑人群體公平的標誌。因而辛普森成了他們的英雄。

而那個沉迷於名望之中不可自拔的辛普森,也「自降身價」開始吃黑人喜歡的炸雞和華夫餅,開始出入黑人的社團,只因為那些人,會給予他,他離不開的追逐和掌聲。

而漸漸地,當黑人社會對他的關注度也漸漸降溫之後,他又開始混跡於混混之中,混跡於聲色犬馬的場合,直到徹底沉淪於黑暗面,只為了滿足那可憐的虛榮心。

從美國英雄式的明星橄欖球運動員到涉嫌殺妻的兇手,從往來皆富貴到左右全混混。 辛普森的悲劇來源於他那過於渴求名望的心,更由於他的不真實,他的悲劇,可憐而可悲。 而在那場轟動全美的「世紀判決」中,辛普森之所以能夠在證據全面的情況下仍然得以無罪釋放全身而退,固然得益於平權運動,而卻不僅僅是由於此,更主要的原因其實是美國司法的程序公平制度。

簡單來講,就是因為洛杉磯警方為了使證據更加確鑿,於是偽造了一雙沾有辛普森及其妻子的襪子,而這雙襪子,卻被證實為實驗室產物。這件偽造的證物使其他一切證物都失去法律效應,無法被取信。因此,即使檢方如何控訴辛普森的罪行,還是無法動搖陪審團的心。

而又由於美國刑事再審制度嚴格受到「禁止雙重危險原則」的限制,在陪審團做出無罪判決的那一刻起,辛普森便永遠逃脫了再因為這個案子受到刑事起訴的可能。

從那時起,不論今後是否會發現更加確鑿的證據證明辛普森是兇手,無論當初的無罪判決是因為法官越權還是因為證據使用不當,都不能再起訴以殺妻罪名起訴辛普森了。

而上世紀九十年代的那個「世紀判決」,便直到現在都沒有一個定論。即使法律認定辛普森無罪,但是大部份人還是認為他就是兇手。

在我看來,屬於英美法系的美國法律注重程序正義,「禁止任何人因為同一案件而受到兩次身體或生命的傷害」,不允許將無罪判決改為有罪判決,這樣的規定固然是從尊重人權的角度考慮,但是我還是不太能理解,萬一當初由於證據採納有誤或者由於審查過程有誤而使兇手逍遙法外,後面發現了證據足以證明這個人就是兇手,為什麼不能再將其改判有罪呢?

除此之外,美國法律真的是很注重人權,一方面採用判例式斷案,借鑑以往類似的案件審理方法,避免了依據理論裁決的弊端;一方面法官僅僅負責維持控辯雙方的秩序,避免了一人獨大可能會造成的不公與腐敗;另一方面在做出正式判決之前,對被告採取「無罪假定」的原則,這樣避免了被告律師在一開始就矮人一頭,也體現了法律面前人人平等的公平原則。

舉報