2017-04-21 00:47:03

張藝謀的工具化:一個邊緣人的生存智慧

在《張藝謀的作業》這本書里,張藝謀談到自己拍商業片的兩個原因。

第一、商業片觀賞性強,也是他個人喜好。

第二、中國缺的是訓練有素的商業片導演,大環境需要。

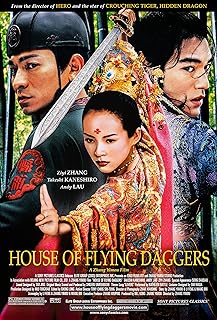

這是張藝謀自《活著》之後最清晰,也是最樂意的定位。轉型商業片,固然在摸著石頭過河,應和的卻是時代的節奏。即便國內觀眾對於《十面埋伏》的評價呈現出兩個極端,但它在國外的影響力,以及商業上的探索和突破卻從未被忽視。爛番茄和iimdb上,《十面埋伏》的評分也比國內高出許多。

影片本身的故事背景並不復雜,飛刀門和官府的對立完全服務於三角戀。極少的台詞又多是戀愛抒情,並沒有什麼跨語境的理解障礙。台詞少,空出來的資訊空間都被場面補足。商業片的大製作,加上武打的元素,國人喜歡,外人也樂於接受。竹林一場戲,加上小妹洗澡一場戲,讓人無法不聯想李安的《臥虎藏龍》。只不過張藝謀有他新的心思。金城武將老鼠綁在刀上,逐漸接近小妹;以及竹子斜插在地上,困住二人的橋段,較之《臥虎藏龍》,都能看出張藝謀的小聰明。國內觀眾不買帳,大概還是因為故事太薄。剔除場面之後,這部片子飽受詬病也就不足為奇。而這一點,翻譯之後加上畫面的衝擊,在國外便也不成其為大問題了。

大家在糾結國師為何「墮落」,張藝謀說自己要追求淺薄。弄到最後,不知道是公眾的期待錯了,還是張藝謀從來都沒變過。

張藝謀評價自己的時候,用了一個詞:工具化。他說: 「工具不是個壞詞兒,有用也是我們這一代人深入骨髓的價值感」。

這一代人的文革進行時,張藝謀做黑板報,想著如何讓自己的黑板報更加醒目惹眼。在沒人要求的情況下,他自發的「把村里所有的門全畫上主席像」。這和政治覺悟無關,全然是一個人在狂熱時代的生存智慧。家庭成份不好的張藝謀也是因為有用,在那個年代找到了自己的生存空間。後來他從攝影轉嚮導演,同樣出於生存的考慮。雖然在攝影上張藝謀已經得到相當多的認可,但28歲才上大學的張藝謀,和同期的人相比,迫切地有種年齡上的焦慮感。如果做攝影,在劇組一步一步熬出頭,太慢了。

所以張藝謀會順從地接受畢業分配,這是他唯一的生存道路;被分配到了廣西這樣偏遠的地方,拍出《一個和八個》這樣標新立異的片子,也是他的出頭之路。

一個人在人生觀形成的青少年時期,一直處於邊緣的,迥異於身邊人的特殊狀態,很難想像他不會去努力的在人群中給自己定一個位置。

而後諸多國外的獎項證明了張藝謀的有用。他吸引到了人群注意的目光,活著了。

在新的世紀,拍商業片成了張藝謀的有用之道。何況他還是第一個吃螃蟹的人。有了轉型之作《英雄》,自然就有第二部《十面埋伏》。

抱著有用的工具思想,張藝謀不知還要如何在電影中表達自己。

拍的好的幾部電影,像《活著》,《大紅燈籠高高掛》,《紅高粱》,都改編自別人的小說。他把電影做的好看就行。

即便到了現在,他也未曾停止和一些作家接洽。

好本子難尋,觀眾審美愈趨多元,張藝謀不知要說什麼。

而《十面埋伏》無所表達,也就正常了。

我們看到小妹死了又活,活了又死。張藝謀不睬。故事邏輯放在一邊,先拍雪景,拍花海,拍兩人打鬥。

好看就行。

張藝謀一直都沒變過。

只不過這個時代變化得太快了,走在前面的一批人適世而為,而已。