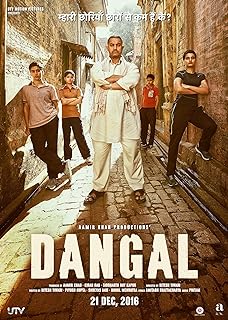

電影訊息

我和我的冠軍女兒 Dangal

編劇: Piyush Gupta Shreyas Jain Nikhil Mehrotra

演員: 阿米爾罕 沙克希坦沃 法蒂娜薩納謝赫

摔跤吧!爸爸/摔跤家族/WrestlingCompetition

導演: 涅提帝瓦里編劇: Piyush Gupta Shreyas Jain Nikhil Mehrotra

演員: 阿米爾罕 沙克希坦沃 法蒂娜薩納謝赫

電影評論更多影評

2017-05-14 17:39:43

為什麼要吐槽《摔跤吧!爸爸》

************這篇影評可能有雷************

有網友評論該片是「一部噁心的電影」,於是,又有網友寫了一篇「駁《摔跤吧,爸爸》是一部噁心的電影。」我想難道要寫一篇「駁《駁〈摔跤吧,爸爸〉是一部噁心的電影》」?電影並不噁心,就是一部普通的勵志電影,但是如果要強行加上「女性解放」的標籤,那我就忍不住要批判了。

首先,有沒有懂印度語的朋友翻譯下電影名字,是《摔跤吧!爸爸》嗎?

如果是,那我就有點不明白了,為什麼不是《摔跤吧!女兒們》或者是《跟著爸爸摔跤吧》?片中的爸爸是摔跤運動狂熱者(請不要說他摔跤只是心懷國家和民族),「摔跤吧」帶有勸慰或邀請的意思,字面理解可能是

1、爸爸閒的不知道做什麼,或者爸爸沒有更有意義的事可做,所以兒女們說「爸爸,摔跤很好的,你摔跤吧」——勸慰

2、兒女們想摔跤,家庭關係融洽,所以想邀約爸爸一起,「爸爸,我們都在摔跤,你也一起來吧」——邀請

然而片中的「爸爸」並不需要被勸慰或邀請,因此中文翻譯的片名有點歧義。

強勢男權下何談「女性解放」?

評論此片的時候,不可避免地要討論「男權」與「女權」的話題,因為電影宣傳時貼上了「女性解放」的標籤。

影片一開始描述了「爸爸」如何渴望生育個兒子,繼承自己的事業,實現個人的理想,甚至到處打聽、學習生兒子的秘訣。

對生女兒「爸爸」是失望的,不甘心的,又無能為力的。在「爸爸」的控制範圍內,「女兒」是他完全可以操控且可能實現他理想的人,「妻子」是他可以操控但是又不可能實現理想的人,「侄兒子」是可能實現他的理想卻不可能完全受他操控的人。最後,「爸爸」選擇培訓女兒。原因很簡單,他認為「女兒」是「私有的、可完全操控的」、「通過魔鬼訓練可能實現理想」的最優人選。

有人說「爸爸」良苦用心,改變了女兒一生,讓他們免受印度社會男權的欺壓。

這也是自欺欺人的想法。

網友們一再強調我們要結合印度社會的現實情況理解電影傳遞出來的東西。「男尊女卑」是大家認可的所謂的「印度社會現實情況」對吧?

「女兒們」經過「爸爸」的訓練,成為了冠軍,收穫了技能、知識、榮譽、社會地位、金錢,成為了「新女性」,離開了生長的小村莊,避免過早嫁給老家的男人。因此我們能判定「女兒們」從此過上了幸福生活嗎?

不知道現實生活中「女兒們」的生活是什麼樣子。但僅從影片傳達的資訊,我們並不能推測這一點。「女兒們」通過社會流動,只可能上升到另一個階層,印度社會占主導地位的「男權」是貫穿於每個階層立體存在的。逃脫了較低階層的男權欺壓,未必能避開較高階層的男權欺壓。

「女兒們」可以不用嫁給村裡的男人,可能嫁給了與她們現階段社會地位相似的男人。離開原生家庭父親對她們的管控,又進入到夫家男人管控的漩渦。命運的本質沒有發生改變,因為她們的自我意識在成長過程中已經磨滅了。因為——網友說「這是印度社會的現實」。

另外,有人說「女兒們」的成功至少樹立了一個榜樣,讓大家意識到「女人還可以活成這樣」。這也不對,它還可能讓人意識到「男人可以讓女人活成任何他們想要的樣子」,因為影片講述的不是「女兒拋開萬難,努力鬥爭,終於實現人生理想」的故事;而是「父親拋開萬難,努力鬥爭,終於讓女兒實現了自己人生理想的故事」。

有人說是父親讓女兒認識到了自我。

其實,應該是父親讓女兒放棄了認識自我的機會。

「女兒們」到底背負了為誰奪冠的重任?

「爸爸」的遺憾是少了一塊世界冠軍的獎牌。

就這樣一個直白的私慾也被美化為「為民族奪冠」的理想,真是吐槽無力了!

我們往往把動機、手段與產生的結果混為一談。「爸爸」的動機更多是偏向於自我實現的,而產生的結果可能是「為民族爭光」了,可能是間接引導了部份女性意識的覺醒,可是我們不能僅憑結果去評價整件事。

1、「女兒們」的動機

「女兒們」從小並沒有樹立「為民族奪冠」的理想。影片中很多細節處理都是在告訴大家,「女兒們」是為了「爸爸」的冠軍夢。

姐妹倆從未說過自己喜歡摔跤,勵志要成為摔跤運動員。一開始是她們受到父親的逼迫,接受訓練,其中也有過反抗,說明「摔跤運動」不是她們自主選擇的結果。

接下來,有觀眾提出「女兒」在影片中自己提出要「參加摔跤比賽」,這就說明她受到父親的影響喜歡上了摔跤,這是興趣培養的結果。不對!「女兒」之所以提出要參加更多的摔跤比賽,不止一種可能性,還有其他可能。摔跤是一種「競技運動」,很容易讓人對成敗產生強烈的慾望,在此可能是「求勝欲」讓「女兒」做出的選擇,而不是愛好讓她堅持。

另外,還有人說「女兒」進入國家隊之後,有幾場比賽失利了,但她沒有放棄,調整狀態重新開始,也是熱愛「摔跤」的表現。這個也不見得。

「女兒」更多的是心疼年邁的父親,不忍就這樣止步國家冠軍,讓父親理想破滅。關於這點片中是有描述的,「女兒」已經滿足於國家冠軍的榮譽,想就此改變一種生活狀態,礙於父親的強硬態度、苦肉計與冷暴力,實在心疼父親的常年追求可能化為泡影,才繼續回到了父親為她既定的軌道上。

2、「爸爸」圓夢的手段

如果「爸爸」對女兒的培養過程是值得讚頌的。那麼就可能有更多的「爸爸」受到啟發,按照自己的思路去規劃和制定兒女們的人生軌跡。片中的「爸爸」希望獲得摔跤世界冠軍的獎牌,所以在無法生育兒子的情況下,強行把女兒改造成為了摔跤運動員。

我有個大膽的想法。

如果「爸爸」不是渴望世界冠軍的獎牌,而是渴望做個職業相撲運動員,會不會也「摒棄傳統觀念的束縛」把女兒培養成相撲手?

或者,「爸爸」渴望成為一代賭王,自己又做不到,是不是也要把「女兒」培養成賭王?

要是「爸爸」想獲得一等功勳,是不是要送「女兒」上前線犧牲自己?

這是不是都叫「摒棄傳統觀念的束縛」?

「爸爸」的手段不過是對「女兒」人格發展各個階段的非正常幹預。

例如,在兒童時期,「爸爸」改變「女兒們」的形象,「女兒們」被迫要受到生活和學習環境中的人的非議和嘲笑,心理承受痛苦和壓力;在成年早期,「女兒們」需要進行社交,獲得親密關係,消除「孤立感」,但「爸爸」只希望她們努力訓練。

片中也有描述,「大姐」進入國家隊之後發生了一些變化,例如「留長髮」——回歸女性形象、「交朋友」——學習社交、「塗指甲」——追求美與愛,這些在「爸爸」的價值觀中可能是「墮落」的象徵(可怕的是這一價值觀影響到了觀眾)。而事實上這只是「大姐」脫離了壓制的環境,從新回歸自我,應對自己人格發展階段的危機、完成發展任務的表現。

3、「爸爸」長期干預的結果

影片講述的故事,已經讓我們感受到了「爸爸」長期干預的結果。

類似「斯德哥爾摩症」的產生

「女兒們」在訓練過程中,經歷了「敢怒不敢言」到「完全妥協」的過程,甚至開始同情、依賴、協助對她們施加壓力的父親。最後,虎父的教育方式變成了「偉大的父愛」。我們不能指責,如果指責就是不懂「如山父愛」。試問,有多少人願意父親這樣愛你們。

「女兒」成為民族英雄

獲得世界冠軍,為印度爭光是整個故事流向產生的一個客觀結果。這一點,我們無從批判。

由這個結果引發的關於「男女平等」的思考也是值得肯定的。

但是,這並不代表產生結果的過程是不允許批判的。

我們要為獲得世界冠軍的運動員喝彩;

要為認識到「男女平等」的民眾喝彩;

同時,我們要狠狠批判那些企圖掌控他人人生的人,要狠狠批判依然物化女性的人。

甩鍋現代教育,強調父親權威

影片的後半段,大姐進入國家隊接受專業訓練期間發生了一些變化,其實這只是一個大姐適應社會環境的變化過程。從影片中我們可以看到教練明顯的教學錯誤嗎?能看到大姐明顯地破壞訓練規則,荒廢學業嗎?其實並沒有!

我們看到的只是「差異」,教練與「爸爸」在策略和技術上的差異,看到大姐入隊前後的差異。然而,很多觀眾不自己地代入了「爸爸」的角色。當我們看到大姐反駁「爸爸」的時候,你是不是再想:

「大姐,不聽你老爸的,你肯定要栽跟斗」

「爸爸一手訓練的小妹肯定能神速進步」

在父親與女兒之間,我們渴望父親勝出;

在父親與教練之間,我們依然渴望父親勝出。

好似每個人都在期待「大姐得到教訓,重返父親懷抱」的鏡頭。

這一次劇情沒有辜負大家,「大姐」不負眾望的失利了。

現在,請理性地思考一下,這是教練的錯嗎?是現代教育「讓大姐誤入歧途」了嗎?影片中找不到這樣的石錘!那這是什麼呢?

其實就是父親的地位和權威被動搖了。

因為父親的權威不容動搖,所以父親可以破壞規則,可以一意孤行。

首先,「大姐」的變化是錯誤的嗎?不是!「大姐」的變化是正常的,只是不符合「爸爸」的期望,因此,影片引導觀眾站在爸爸的立場上審視「大姐」的變化。

其次,國家隊和教練存在教學上的問題嗎?有真的耽誤大姐嗎?也不是!只是現代教育讓父親不得不讓渡一部份控制權。

最後「爸爸」是如何化解父女間的隔閡的?其實是用赤裸裸的冷暴力,被「洗腦」的小妹和觀眾當了幫兇。

首先,有沒有懂印度語的朋友翻譯下電影名字,是《摔跤吧!爸爸》嗎?

如果是,那我就有點不明白了,為什麼不是《摔跤吧!女兒們》或者是《跟著爸爸摔跤吧》?片中的爸爸是摔跤運動狂熱者(請不要說他摔跤只是心懷國家和民族),「摔跤吧」帶有勸慰或邀請的意思,字面理解可能是

1、爸爸閒的不知道做什麼,或者爸爸沒有更有意義的事可做,所以兒女們說「爸爸,摔跤很好的,你摔跤吧」——勸慰

2、兒女們想摔跤,家庭關係融洽,所以想邀約爸爸一起,「爸爸,我們都在摔跤,你也一起來吧」——邀請

然而片中的「爸爸」並不需要被勸慰或邀請,因此中文翻譯的片名有點歧義。

強勢男權下何談「女性解放」?

評論此片的時候,不可避免地要討論「男權」與「女權」的話題,因為電影宣傳時貼上了「女性解放」的標籤。

影片一開始描述了「爸爸」如何渴望生育個兒子,繼承自己的事業,實現個人的理想,甚至到處打聽、學習生兒子的秘訣。

學習生兒子的方法

對生女兒「爸爸」是失望的,不甘心的,又無能為力的。在「爸爸」的控制範圍內,「女兒」是他完全可以操控且可能實現他理想的人,「妻子」是他可以操控但是又不可能實現理想的人,「侄兒子」是可能實現他的理想卻不可能完全受他操控的人。最後,「爸爸」選擇培訓女兒。原因很簡單,他認為「女兒」是「私有的、可完全操控的」、「通過魔鬼訓練可能實現理想」的最優人選。

有人說「爸爸」良苦用心,改變了女兒一生,讓他們免受印度社會男權的欺壓。

這也是自欺欺人的想法。

網友們一再強調我們要結合印度社會的現實情況理解電影傳遞出來的東西。「男尊女卑」是大家認可的所謂的「印度社會現實情況」對吧?

「女兒們」經過「爸爸」的訓練,成為了冠軍,收穫了技能、知識、榮譽、社會地位、金錢,成為了「新女性」,離開了生長的小村莊,避免過早嫁給老家的男人。因此我們能判定「女兒們」從此過上了幸福生活嗎?

不知道現實生活中「女兒們」的生活是什麼樣子。但僅從影片傳達的資訊,我們並不能推測這一點。「女兒們」通過社會流動,只可能上升到另一個階層,印度社會占主導地位的「男權」是貫穿於每個階層立體存在的。逃脫了較低階層的男權欺壓,未必能避開較高階層的男權欺壓。

「女兒們」可以不用嫁給村裡的男人,可能嫁給了與她們現階段社會地位相似的男人。離開原生家庭父親對她們的管控,又進入到夫家男人管控的漩渦。命運的本質沒有發生改變,因為她們的自我意識在成長過程中已經磨滅了。因為——網友說「這是印度社會的現實」。

另外,有人說「女兒們」的成功至少樹立了一個榜樣,讓大家意識到「女人還可以活成這樣」。這也不對,它還可能讓人意識到「男人可以讓女人活成任何他們想要的樣子」,因為影片講述的不是「女兒拋開萬難,努力鬥爭,終於實現人生理想」的故事;而是「父親拋開萬難,努力鬥爭,終於讓女兒實現了自己人生理想的故事」。

有人說是父親讓女兒認識到了自我。

其實,應該是父親讓女兒放棄了認識自我的機會。

「女兒們」到底背負了為誰奪冠的重任?

「爸爸」的遺憾是少了一塊世界冠軍的獎牌。

就這樣一個直白的私慾也被美化為「為民族奪冠」的理想,真是吐槽無力了!

我們往往把動機、手段與產生的結果混為一談。「爸爸」的動機更多是偏向於自我實現的,而產生的結果可能是「為民族爭光」了,可能是間接引導了部份女性意識的覺醒,可是我們不能僅憑結果去評價整件事。

1、「女兒們」的動機

「女兒們」從小並沒有樹立「為民族奪冠」的理想。影片中很多細節處理都是在告訴大家,「女兒們」是為了「爸爸」的冠軍夢。

姐妹倆從未說過自己喜歡摔跤,勵志要成為摔跤運動員。一開始是她們受到父親的逼迫,接受訓練,其中也有過反抗,說明「摔跤運動」不是她們自主選擇的結果。

接下來,有觀眾提出「女兒」在影片中自己提出要「參加摔跤比賽」,這就說明她受到父親的影響喜歡上了摔跤,這是興趣培養的結果。不對!「女兒」之所以提出要參加更多的摔跤比賽,不止一種可能性,還有其他可能。摔跤是一種「競技運動」,很容易讓人對成敗產生強烈的慾望,在此可能是「求勝欲」讓「女兒」做出的選擇,而不是愛好讓她堅持。

另外,還有人說「女兒」進入國家隊之後,有幾場比賽失利了,但她沒有放棄,調整狀態重新開始,也是熱愛「摔跤」的表現。這個也不見得。

「女兒」更多的是心疼年邁的父親,不忍就這樣止步國家冠軍,讓父親理想破滅。關於這點片中是有描述的,「女兒」已經滿足於國家冠軍的榮譽,想就此改變一種生活狀態,礙於父親的強硬態度、苦肉計與冷暴力,實在心疼父親的常年追求可能化為泡影,才繼續回到了父親為她既定的軌道上。

2、「爸爸」圓夢的手段

訓練

如果「爸爸」對女兒的培養過程是值得讚頌的。那麼就可能有更多的「爸爸」受到啟發,按照自己的思路去規劃和制定兒女們的人生軌跡。片中的「爸爸」希望獲得摔跤世界冠軍的獎牌,所以在無法生育兒子的情況下,強行把女兒改造成為了摔跤運動員。

我有個大膽的想法。

如果「爸爸」不是渴望世界冠軍的獎牌,而是渴望做個職業相撲運動員,會不會也「摒棄傳統觀念的束縛」把女兒培養成相撲手?

或者,「爸爸」渴望成為一代賭王,自己又做不到,是不是也要把「女兒」培養成賭王?

要是「爸爸」想獲得一等功勳,是不是要送「女兒」上前線犧牲自己?

這是不是都叫「摒棄傳統觀念的束縛」?

「爸爸」的手段不過是對「女兒」人格發展各個階段的非正常幹預。

例如,在兒童時期,「爸爸」改變「女兒們」的形象,「女兒們」被迫要受到生活和學習環境中的人的非議和嘲笑,心理承受痛苦和壓力;在成年早期,「女兒們」需要進行社交,獲得親密關係,消除「孤立感」,但「爸爸」只希望她們努力訓練。

片中也有描述,「大姐」進入國家隊之後發生了一些變化,例如「留長髮」——回歸女性形象、「交朋友」——學習社交、「塗指甲」——追求美與愛,這些在「爸爸」的價值觀中可能是「墮落」的象徵(可怕的是這一價值觀影響到了觀眾)。而事實上這只是「大姐」脫離了壓制的環境,從新回歸自我,應對自己人格發展階段的危機、完成發展任務的表現。

3、「爸爸」長期干預的結果

渴望的獎牌

影片講述的故事,已經讓我們感受到了「爸爸」長期干預的結果。

類似「斯德哥爾摩症」的產生

「女兒們」在訓練過程中,經歷了「敢怒不敢言」到「完全妥協」的過程,甚至開始同情、依賴、協助對她們施加壓力的父親。最後,虎父的教育方式變成了「偉大的父愛」。我們不能指責,如果指責就是不懂「如山父愛」。試問,有多少人願意父親這樣愛你們。

「女兒」成為民族英雄

獲得世界冠軍,為印度爭光是整個故事流向產生的一個客觀結果。這一點,我們無從批判。

由這個結果引發的關於「男女平等」的思考也是值得肯定的。

但是,這並不代表產生結果的過程是不允許批判的。

我們要為獲得世界冠軍的運動員喝彩;

要為認識到「男女平等」的民眾喝彩;

同時,我們要狠狠批判那些企圖掌控他人人生的人,要狠狠批判依然物化女性的人。

甩鍋現代教育,強調父親權威

影片的後半段,大姐進入國家隊接受專業訓練期間發生了一些變化,其實這只是一個大姐適應社會環境的變化過程。從影片中我們可以看到教練明顯的教學錯誤嗎?能看到大姐明顯地破壞訓練規則,荒廢學業嗎?其實並沒有!

我們看到的只是「差異」,教練與「爸爸」在策略和技術上的差異,看到大姐入隊前後的差異。然而,很多觀眾不自己地代入了「爸爸」的角色。當我們看到大姐反駁「爸爸」的時候,你是不是再想:

「大姐,不聽你老爸的,你肯定要栽跟斗」

「爸爸一手訓練的小妹肯定能神速進步」

在父親與女兒之間,我們渴望父親勝出;

在父親與教練之間,我們依然渴望父親勝出。

好似每個人都在期待「大姐得到教訓,重返父親懷抱」的鏡頭。

這一次劇情沒有辜負大家,「大姐」不負眾望的失利了。

現在,請理性地思考一下,這是教練的錯嗎?是現代教育「讓大姐誤入歧途」了嗎?影片中找不到這樣的石錘!那這是什麼呢?

其實就是父親的地位和權威被動搖了。

因為父親的權威不容動搖,所以父親可以破壞規則,可以一意孤行。

首先,「大姐」的變化是錯誤的嗎?不是!「大姐」的變化是正常的,只是不符合「爸爸」的期望,因此,影片引導觀眾站在爸爸的立場上審視「大姐」的變化。

其次,國家隊和教練存在教學上的問題嗎?有真的耽誤大姐嗎?也不是!只是現代教育讓父親不得不讓渡一部份控制權。

最後「爸爸」是如何化解父女間的隔閡的?其實是用赤裸裸的冷暴力,被「洗腦」的小妹和觀眾當了幫兇。

評論