電影訊息

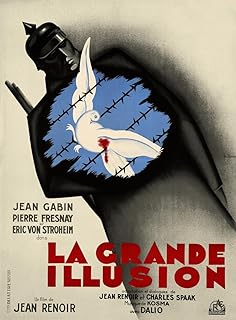

大幻影--Grand Illusion

編劇: 察爾斯‧史帕克 尚雷諾瓦

演員: 尚‧蓋賓 Dita Parlo Pierre Fresnay 埃立克馮史特魯漢姆

大幻影/幻灭/超级幻想

![]() 8.1 / 39,004人

113分鐘 | 94分鐘 (1937 release) | Germany:107分鐘

8.1 / 39,004人

113分鐘 | 94分鐘 (1937 release) | Germany:107分鐘

編劇: 察爾斯‧史帕克 尚雷諾瓦

演員: 尚‧蓋賓 Dita Parlo Pierre Fresnay 埃立克馮史特魯漢姆

電影評論更多影評

2017-05-19 01:44:59

個人解讀:《大幻滅中的幻滅》

************這篇影評可能有雷************

---------------此篇乃課程作業,故文字比較正經嚴肅。僅作紀念。------------

作為一部反映一戰的戰爭電影,《大幻滅》中沒有任何暴力、血腥的元素,反而是通過一種溫和、循序漸進的敘事手法,渲染出深刻的悲哀感。在沒有硝煙和槍戰的集中營裡,讓·雷阿諾從另一個角度反映了戰爭的殘酷,它扭曲著生活的本質,也消解著個體存在的意義。

在我看來,「大幻滅」的題目是電影的點睛之筆,在電影展現的真實畫面背後,幻滅二字充滿了諷刺又荒誕的矛盾感。無論是人與人之間的情誼(友誼、愛情),還是不同階層之間的認知,又或是個人對自己價值和意義的追尋,都逃不過一場泡沫似的虛無,而這所有的一切,最終都歸於一個看似意義斐然的起點:戰爭。戰爭中個體對國家的責任和榮耀感,才是真正的假像。我想從以下幾個維度來解讀我對《大幻滅》的理解。

第一重幻影:集中營裡的友情

《大幻滅》通過一系列鏡頭的對比試圖剖析人性,給觀眾展現某種難言的矛盾感。

於是,一方面我們能看到充滿愛意和關心的友誼,一方面也能看到冷漠的對抗和決裂。而所有的這些變化,不是人心變了,而是人心必然要讓渡給戰爭的規則。在影片的開頭,法國和德國軍官坐在一起進餐,德國士兵藉著有些彆扭的法語幫馬查爾切肉,這是充滿了友好和善意的畫面。之後,當戰俘們穿上家人寄來的女裝,軍官們坐在一起樂呵呵地欣賞歌舞劇,彼此之間開著玩笑,我們能看到在藝術、音樂和「性」面前所有集中營裡的人的默契——藝術超越階級和語言,給所有人帶去快樂,而在快樂中每個人展現出最真實的善。正如馬查爾在監獄裡幾經瘋狂地怒吼時,老獄警默默地在他床邊留下一支口琴,「戰爭太長了。」他走的時候這樣說。在這樣的視角下,每個人對戰爭都是感同身受的絕望。

但是另一面,我們也看到獄警們粗魯地搶奪戰俘的東西,在戰俘們奏響音樂時用暴力強行制止,當囚犯要越獄時再好的友情也敵不過出於責任的選擇(獄長選擇向惺惺相惜的朋友波爾杜開槍,最終造成了波爾杜的死亡。)

我還注意到的一個細節是,當馬查爾和羅森塔爾成功出逃後,一次在農婦的家裡羅森無意問起波爾杜的情況,馬查爾很快岔開了話題,表示不想談這些。昔日的好友註定一別再也不會相見,馬查爾心裡明白波爾杜凶多吉少,但是在逃跑的路上他早就來不及擔憂旁人、慼慼悲傷。

在《大幻滅》裡,友情是那樣深刻、沉重又脆弱,就在你以為它存在的非常牢靠的時候,它快速地碎裂一地,讓你猝不及防。人們遵守戰爭的規則,卻彼此傷害,最後只剩下一片虛無,這是我看到的第一重幻滅。

第二重幻影:麵包、陪伴和愛情

在馬查爾和羅森塔爾逃跑的路上,他們遇見了樂於助人的農婦艾爾莎。對艾爾莎和馬查爾來說,他們是身處戰爭敵對國家的兩人,語言不同、階級也不同,但愛情就那樣產生了。影片的後半段拍的很溫馨,清晨的熱咖啡、小女孩天真無邪的笑聲、農舍里安逸又平靜的生活,讓人一剎那以為這就是永遠了,但無論是觀眾、馬查爾還是艾爾莎,所有人都知道,這種幸福是短暫的幻覺。只要戰爭還存在一日,就不會用永恆的安寧。

艾爾莎心裡明白這一點,但還是去愛了,在這一重意義上她顯得格外悲哀。因為戰爭失去了丈夫和家人,只能和女兒相依為命,她那麼渴望愛情和陪伴,哪怕僅僅是短短數日的幻象,哪怕離別時那麼痛苦,她也願意付諸一次。

對於馬查爾來說,他也愛艾爾莎,他甚至想結束一切回來接艾爾莎回法國。但許諾有前提:他倖免於戰爭的災難,並且戰爭要早日結束。可是在變幻莫測的局勢面前,這句許諾顯得那麼蒼白和無力。大概觀眾也能猜到,兩人此生都不會再見,數日的幸福不過是幻影罷了。

第三重幻影:逃亡和自由

電影中很重要的一條線索就是「越獄」,戰俘們總共發動了兩次大規模、有計劃的逃亡,就表面來看,第一次失敗、第二次成功,但本質意義上,兩次越獄都無法獲得真正的自由,皆是失敗。

最開始,獄友們經過四個多月的苦挖,眼看就可以挖出一條逃跑的通道離開,且在計劃施行前幾個小時被調到了另一個集中營,所有的努力付諸東流,在新的集中營裡,一切都回歸原點,顯得徒勞又虛無。

第二次獄友們決定用垂下城堡的繩子逃亡,在精密的計劃和波爾杜的幫助下,羅森塔爾和馬查爾成功出逃,可是當他們沒日沒夜地走過了慢漫長路,最終到達瑞士的邊境線之內時,意識到未來的生活還是一如既往地沒有自由:馬查爾回去開飛機,羅森塔爾回去當槍兵,戰爭依舊繼續。

所以這一切的逃亡究竟換來了什麼呢?從一種拘束逃到了另一種拘束,看似找到了自由,實際上連自由的選項都不曾擁有。

電影以兩人在瑞士境內雪地上行走的遠景結束,充滿悲哀的深意,他們背後的腳步寥寥,很快被大雪覆蓋,他們身前是空曠的雪地,看不見盡頭也望不見清晰的方向,人生一切宛如荒唐的鬧劇,以無可奈何的方式推著人向前。

第四重幻影:戰爭的意義

羅森塔爾說:「(這個世界哪裡)看上去都一樣。邊境不是自然造的,是人造的。」

在影片裡,無論是集中營裡的德國軍官,還是被拘禁的法國戰俘,我們幾乎看不到他們身上清晰的民族仇恨感或是對戰爭的狂熱,就如農婦艾爾莎,即使丈夫和兄弟都戰死在法國的戰場上,她依舊願意照料逃難到她家的法國戰俘,就如悉心照料天竺葵的監獄長、在艾爾莎窗前問路的德國小兵、圍在一起樂呵呵欣賞歌舞劇的軍官、給崩潰的馬查爾默默留下一枝煙的獄警,這裡的每一個個體或許都是微不足道的小人物,本質是善的,可是卻在時代的洪流里被戰爭的意義所裹挾,而戰爭的意義,已然成為一種無意義。

我想,電影想反映的就是這樣一種荒謬感,就微觀層面的每一個個體而言,沒有人想要打仗,沒有人想要這樣望不到出口的生活,但戰爭依舊在繼續,逃跑的戰俘繼續回去打仗、無聊的監獄長繼續看守著戰犯,人生的軌跡被無形中框死,誰也逃不出去,如果要問這一切是誰的錯?我們也無從回答,戰爭成為了每個人生命中的幻影,成為一種「責任」式的幻覺。

戰爭在扭曲、異化每個人對美、對生活的希望,無論是肉體、精神還是意識形態層面。在這個作惡的環境裡,有一整套嚴格的規矩來踐行戰爭的秩序:戰俘不能出逃、不能侮辱德國等等。人們在集體無意識中心甘情願地被某種「責任」洗腦,繼而兌現殺人或者被殺。於是,所有的惡行都是對「時代道德」的服從,服從就是「盡責」,服從掏空了人成為人的真實意義,如同《1984》裡的口號「自由即奴役、戰爭即和平、無知即力量」一樣荒誕。

這讓我想到《朗讀者》裡漢娜·阿倫特筆下那種庸常的惡,士兵們在戰爭中成為規則的嚴格執行者和遵守者。但《大幻滅》反映出的並不僅僅是無意識的庸常之惡,更多地是一種「明知是惡,卻無從選擇」的無奈感,更可笑之處在於,無法選擇的理由,根本就是毫無意義的戰爭。

戰爭的世界註定是個僥倖的世界,當社會秩序建立在彼此剝奪的僥倖之上,任何未得到的幸福都是不確定的,而得到的也是不牢靠的。在虛偽的秩序中,每個人看似在努力、在抗爭、在尋找人生的自由和意義,但究其根本,沒有人能「扼住命運的咽喉」,也沒有人能掩蓋這種秩序的拼湊本質。

作為一部反映一戰的戰爭電影,《大幻滅》中沒有任何暴力、血腥的元素,反而是通過一種溫和、循序漸進的敘事手法,渲染出深刻的悲哀感。在沒有硝煙和槍戰的集中營裡,讓·雷阿諾從另一個角度反映了戰爭的殘酷,它扭曲著生活的本質,也消解著個體存在的意義。

在我看來,「大幻滅」的題目是電影的點睛之筆,在電影展現的真實畫面背後,幻滅二字充滿了諷刺又荒誕的矛盾感。無論是人與人之間的情誼(友誼、愛情),還是不同階層之間的認知,又或是個人對自己價值和意義的追尋,都逃不過一場泡沫似的虛無,而這所有的一切,最終都歸於一個看似意義斐然的起點:戰爭。戰爭中個體對國家的責任和榮耀感,才是真正的假像。我想從以下幾個維度來解讀我對《大幻滅》的理解。

第一重幻影:集中營裡的友情

《大幻滅》通過一系列鏡頭的對比試圖剖析人性,給觀眾展現某種難言的矛盾感。

於是,一方面我們能看到充滿愛意和關心的友誼,一方面也能看到冷漠的對抗和決裂。而所有的這些變化,不是人心變了,而是人心必然要讓渡給戰爭的規則。在影片的開頭,法國和德國軍官坐在一起進餐,德國士兵藉著有些彆扭的法語幫馬查爾切肉,這是充滿了友好和善意的畫面。之後,當戰俘們穿上家人寄來的女裝,軍官們坐在一起樂呵呵地欣賞歌舞劇,彼此之間開著玩笑,我們能看到在藝術、音樂和「性」面前所有集中營裡的人的默契——藝術超越階級和語言,給所有人帶去快樂,而在快樂中每個人展現出最真實的善。正如馬查爾在監獄裡幾經瘋狂地怒吼時,老獄警默默地在他床邊留下一支口琴,「戰爭太長了。」他走的時候這樣說。在這樣的視角下,每個人對戰爭都是感同身受的絕望。

但是另一面,我們也看到獄警們粗魯地搶奪戰俘的東西,在戰俘們奏響音樂時用暴力強行制止,當囚犯要越獄時再好的友情也敵不過出於責任的選擇(獄長選擇向惺惺相惜的朋友波爾杜開槍,最終造成了波爾杜的死亡。)

我還注意到的一個細節是,當馬查爾和羅森塔爾成功出逃後,一次在農婦的家裡羅森無意問起波爾杜的情況,馬查爾很快岔開了話題,表示不想談這些。昔日的好友註定一別再也不會相見,馬查爾心裡明白波爾杜凶多吉少,但是在逃跑的路上他早就來不及擔憂旁人、慼慼悲傷。

在《大幻滅》裡,友情是那樣深刻、沉重又脆弱,就在你以為它存在的非常牢靠的時候,它快速地碎裂一地,讓你猝不及防。人們遵守戰爭的規則,卻彼此傷害,最後只剩下一片虛無,這是我看到的第一重幻滅。

第二重幻影:麵包、陪伴和愛情

在馬查爾和羅森塔爾逃跑的路上,他們遇見了樂於助人的農婦艾爾莎。對艾爾莎和馬查爾來說,他們是身處戰爭敵對國家的兩人,語言不同、階級也不同,但愛情就那樣產生了。影片的後半段拍的很溫馨,清晨的熱咖啡、小女孩天真無邪的笑聲、農舍里安逸又平靜的生活,讓人一剎那以為這就是永遠了,但無論是觀眾、馬查爾還是艾爾莎,所有人都知道,這種幸福是短暫的幻覺。只要戰爭還存在一日,就不會用永恆的安寧。

艾爾莎心裡明白這一點,但還是去愛了,在這一重意義上她顯得格外悲哀。因為戰爭失去了丈夫和家人,只能和女兒相依為命,她那麼渴望愛情和陪伴,哪怕僅僅是短短數日的幻象,哪怕離別時那麼痛苦,她也願意付諸一次。

對於馬查爾來說,他也愛艾爾莎,他甚至想結束一切回來接艾爾莎回法國。但許諾有前提:他倖免於戰爭的災難,並且戰爭要早日結束。可是在變幻莫測的局勢面前,這句許諾顯得那麼蒼白和無力。大概觀眾也能猜到,兩人此生都不會再見,數日的幸福不過是幻影罷了。

第三重幻影:逃亡和自由

電影中很重要的一條線索就是「越獄」,戰俘們總共發動了兩次大規模、有計劃的逃亡,就表面來看,第一次失敗、第二次成功,但本質意義上,兩次越獄都無法獲得真正的自由,皆是失敗。

最開始,獄友們經過四個多月的苦挖,眼看就可以挖出一條逃跑的通道離開,且在計劃施行前幾個小時被調到了另一個集中營,所有的努力付諸東流,在新的集中營裡,一切都回歸原點,顯得徒勞又虛無。

第二次獄友們決定用垂下城堡的繩子逃亡,在精密的計劃和波爾杜的幫助下,羅森塔爾和馬查爾成功出逃,可是當他們沒日沒夜地走過了慢漫長路,最終到達瑞士的邊境線之內時,意識到未來的生活還是一如既往地沒有自由:馬查爾回去開飛機,羅森塔爾回去當槍兵,戰爭依舊繼續。

所以這一切的逃亡究竟換來了什麼呢?從一種拘束逃到了另一種拘束,看似找到了自由,實際上連自由的選項都不曾擁有。

電影以兩人在瑞士境內雪地上行走的遠景結束,充滿悲哀的深意,他們背後的腳步寥寥,很快被大雪覆蓋,他們身前是空曠的雪地,看不見盡頭也望不見清晰的方向,人生一切宛如荒唐的鬧劇,以無可奈何的方式推著人向前。

第四重幻影:戰爭的意義

羅森塔爾說:「(這個世界哪裡)看上去都一樣。邊境不是自然造的,是人造的。」

在影片裡,無論是集中營裡的德國軍官,還是被拘禁的法國戰俘,我們幾乎看不到他們身上清晰的民族仇恨感或是對戰爭的狂熱,就如農婦艾爾莎,即使丈夫和兄弟都戰死在法國的戰場上,她依舊願意照料逃難到她家的法國戰俘,就如悉心照料天竺葵的監獄長、在艾爾莎窗前問路的德國小兵、圍在一起樂呵呵欣賞歌舞劇的軍官、給崩潰的馬查爾默默留下一枝煙的獄警,這裡的每一個個體或許都是微不足道的小人物,本質是善的,可是卻在時代的洪流里被戰爭的意義所裹挾,而戰爭的意義,已然成為一種無意義。

我想,電影想反映的就是這樣一種荒謬感,就微觀層面的每一個個體而言,沒有人想要打仗,沒有人想要這樣望不到出口的生活,但戰爭依舊在繼續,逃跑的戰俘繼續回去打仗、無聊的監獄長繼續看守著戰犯,人生的軌跡被無形中框死,誰也逃不出去,如果要問這一切是誰的錯?我們也無從回答,戰爭成為了每個人生命中的幻影,成為一種「責任」式的幻覺。

戰爭在扭曲、異化每個人對美、對生活的希望,無論是肉體、精神還是意識形態層面。在這個作惡的環境裡,有一整套嚴格的規矩來踐行戰爭的秩序:戰俘不能出逃、不能侮辱德國等等。人們在集體無意識中心甘情願地被某種「責任」洗腦,繼而兌現殺人或者被殺。於是,所有的惡行都是對「時代道德」的服從,服從就是「盡責」,服從掏空了人成為人的真實意義,如同《1984》裡的口號「自由即奴役、戰爭即和平、無知即力量」一樣荒誕。

這讓我想到《朗讀者》裡漢娜·阿倫特筆下那種庸常的惡,士兵們在戰爭中成為規則的嚴格執行者和遵守者。但《大幻滅》反映出的並不僅僅是無意識的庸常之惡,更多地是一種「明知是惡,卻無從選擇」的無奈感,更可笑之處在於,無法選擇的理由,根本就是毫無意義的戰爭。

戰爭的世界註定是個僥倖的世界,當社會秩序建立在彼此剝奪的僥倖之上,任何未得到的幸福都是不確定的,而得到的也是不牢靠的。在虛偽的秩序中,每個人看似在努力、在抗爭、在尋找人生的自由和意義,但究其根本,沒有人能「扼住命運的咽喉」,也沒有人能掩蓋這種秩序的拼湊本質。

評論