2017-05-28 08:39:39

《蔑視》記略

安德烈.巴贊說:「電影取代了一個跟我們的願望更融洽的世界。」《蔑視》講述的就是關於這個世界的故事。——讓-呂克.戈達爾

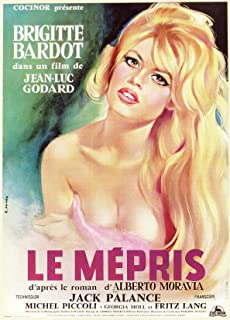

《蔑視》是戈達爾第六部長片,第二部彩色寬螢幕片,根據莫拉維亞小說改編。Michel Piccoli和Brigitte Bardot擔綱分別飾演裡面的劇作家保羅和他的妻子卡米爾。弗里茨.朗在片中飾演導演角色,這位導演接受好萊塢製片人投資,正在拍攝一部以古希臘荷馬史詩《奧德修斯》為題材的古裝片,因為在解讀奧德修斯與妻子佩涅洛佩(Penelope)的關係的觀點上,與影片投資人普羅可修(Jack Palance飾演)存在分歧以致發生爭執,後者邀請保羅改寫劇本……影片敘事就在這個背景框架下展開。

戈達爾在這部長片裡,顯然具有較此前幾部影片更大的敘事野心,從成果來看,影片也呈現出較為豐富的多義性以及不同層面的現實指涉。以下擇取幾點略記。

一、古典和現代:文化反思影片中,關於奧德賽歷險漫遊十年才回到家裡的故事,朗堅持古典的解讀,但遭到好萊塢製片人普羅可修的強力反對,他堅持改寫劇本,按他的解讀,奧德賽是因為厭倦了妻子,壓根就不想回家,而最後回到家並殺死了佩涅洛佩的追求者,其動機也並非出於對妻子的愛,而是出於丈夫的尊嚴。保羅介入劇本創作之後,他態度的轉變是微妙的,慢慢地他違心接受了普羅可修的解讀。這種轉變的象徵意義不言而喻,可用以揭示保羅對藝術創作的態度。影片中有幾個保羅、朗、普羅可修討論劇本的場景。值得一提的是,後來朗跟保羅單獨談到他關於劇本的一個設想,即佩涅洛佩對奧德賽的情感由愛向蔑視的轉變。

同時,保羅與卡米爾的感情變化與劇本一線相互糾纏,相互映照,兩人的關係由相愛轉向鬧彆扭最後竟至於破裂、分路揚鑣,呈現出與古典解讀下奧德賽與佩涅洛佩關係的反面,而從卡米爾的視角來看,它竟致於在心理層面上「印證」了普羅可修的現代解讀,她自身對保羅的情感變化也慢慢往朗所設想的蔑視的方向發展。兩者的解讀(古典的,現代的;男本位的,女本位的)交錯一起,不啻於對劇作家夫妻關係的不同面向——從夫妻兩人關係的實質樣貌變化到卡米爾帶有她相當自我想像成份的情感演變——作出了「預言」。古典與現代,藝術與現實,在這裡呈現出一種奇異的交互與對照關係:兩性的情感關係,幾千年來不變;變化了的是什麼?這裡有一層文化反思的意味在裡面,其中尤其包含著現代敘事/闡釋主體從男性視角向女性視角轉變,所蘊蓄的顛覆性力量,這點(包括在下面的「女性主義」部份)暫不展開探討。

二、蔑視:雙重指涉當卡米爾對保羅說「我蔑視你」的時候,我們不難猜到兩個緣由(場景)。場景之一:初次見面,保羅介紹卡米爾給普羅可修,(在做出種種輕浮舉動之後)普羅可修邀請夫妻一同前往某處,保羅替卡米爾應承了,這時候如何前往的問題出現了,保羅面對著遲疑不絕帶著懇求表情的卡米爾,讓他坐普羅可修的車先行前往,而自己因為種種迫不得已的原因遲遲才趕到,夫妻因此在後來第一次起了爭執。場景之二:在拍攝現場,普羅可修邀請卡米爾跟他乘坐遊艇先行離開,卡米爾仍是有所猶豫(但不再像上次那麼為難),保羅毫不介意地讓她答應下來。

這兩個細節以及佔了很大部份的室內戲——夫妻兩人在家裡的談話,至少向我們展現了卡米爾對保羅態度轉變的原因:她認為自己是保羅可以在金錢(買下房子)與她之間進行權衡抉擇的一項,她不是獨一無二不可取替的,保羅也不會體察到她對普羅可修的厭惡,甚至滿不在乎地「促成」他倆單獨相處,她看不到一個因為愛而奮不顧身保護她的丈夫的形象。

因此,她的蔑視,是因為保羅的懦弱,保羅在金錢誘惑下(或者說在資本壓力下)的屈服。這種屈服與愛聯繫起來,並由於在(她以為的)保羅心目中可以權衡的緣故,所以她蔑視他。

這種蔑視的指向在這個敘事中是雙重的,卡米爾對保羅的蔑視,具有角色心理層面的第一層含義,以及它所象徵的作為第一敘述者戈達爾(藝術的化身)的價值取向:批評以保羅為代表的歐洲新生代電影人對於頤指氣使的美國好萊塢資本的逢迎和屈服。影片以很多細節刻劃了普羅可斯這個人物的粗鄙和專橫跋扈,來烘托這第二層含義。通過這隱藏在敘事背後的蔑視指涉,戈達爾思考當代(指影片所攝製時代)歐洲或法國的電影(藝術)生產環境,同時不動聲色地對以弗里茨.朗為代表的歐洲老一代電影人的堅守表示肯定和讚賞。

影片結尾,卡米爾拋棄保羅跟普羅可修出走,放棄了編劇合作項目的保羅,在階梯上跟女翻譯打招呼不受待見(這時候對於女翻譯來說,由於保羅割離了與資本的聯繫,她已沒有接近或禮待保羅的必要),這兩幕所意指什麼,不言自喻。

不過,出走的卡米爾最終與普羅可修慘遭橫禍,所意味著的感情背叛與資本的結局,卻多少讓影片對於「蔑視」這個主題的上述表現有所削弱。這種結局所象徵著的資本和感情背叛的潰敗,在本質上與主線並沒有必然的因果聯繫,反而深化了批判主體自身的無力感,以及面對困境的逃逸;同時,正像蘇珊.桑塔格評論《隨心所欲》談到的(1964年),戈達爾將自身情感際遇(情緒而非理性)的不當介入,影響了影片的整體性。它所暗中透露出來的戈達爾對女性主義的觀點,也頗值得一談。

三、女性主義:自由與責任戈達爾在這部影片中,從男主角——劇作家保羅的視角,所試圖闡釋的(或者我覺得可以闡釋的),跟影片結尾(卡米爾背叛後的死亡)奠定的悲劇情調,倒是與「蔑視」主題相比,更構成了敘事上和邏輯上的連貫性。(可以與薩蒂亞吉特.雷伊根據泰戈爾同名小說改編的電影《家與世界》中尼基爾與碧瑪拉的關係,對照解讀)

保羅是一個具有自由思想、極為理性的劇作家,他對卡米爾的愛不容置疑,他鼓勵卡米爾走出狹窄的兩人世界,走進社會擁抱真正的自由和意義。換言之,在他看來,他並不排斥妻子的自我獨立意識,不會用愛和家庭去束縛她,他不排斥妻子與別的男人單獨在一起。這不是因為不愛,而是在他的思想裡面,一個具有獨立性的人,理應如此,哪怕是他最深愛的妻子。因此,第二部份從卡米爾視角,那些導致她蔑視他的事由,在他眼中根本不存在甚至是不可理喻的,他對於卡米爾的「誤解」所表現出來的被壓抑的焦灼和瘋狂,正是這種理性和自由思想的必然宣洩。

但女人是否經受得了這種「縱容」?或者說,她們無法理解它,因此她們往往也不懂得如何使用它(就如成年男性往往也難以正確使用它一樣),更遑論在責任意識的支配下去適當使用它,體現在現實中,往往是她們不自覺地過度使用了自由而忽略了責任,就像女性通常責怪男性的那樣。影片中,卡米爾悲劇的根源就在於此:她意識不到保羅所尊重她的、「給予」她的自由,更意識不到與這種自由匹配的責任(在她看來,只有保羅對她負有責任),一意孤行最終釀成惡果。

這與其說是女性自由獨立的問題,不如說是一個人如何自由獨立、如何在自由與責任之間取得平衡的問題,區別在於對女性來說,它意味著一種「突然擁有」(掙脫了長久以來男性主義施加於自身的枷鎖),當遭遇改變、身處「險境」時更容易無所適從甚至自我毀滅。尤其因為從女性角度來說,它長久以來缺乏社會經驗和觀念的反饋,因此自由所帶來的「風險」更容易頻發。

戈達爾從「自由和責任」的視角來解讀女性主義,並以悲劇結局來嘲諷對女性主義的「誤用」或不謹慎的運用(不管是對保羅還是卡米爾),我想對於現在的女權主義籲求,仍具有現實意義。值得一提的是,戈達爾在此前一年的《隨心所欲》(1962)里就詮釋過這一主題,區別在於觀點的主體性和生成語境與《蔑視》有所不同,但同樣是以女性的死亡告終,這多少反映出此時期戈達爾對於女性主義的固有看法。

四、「語言」《蔑視》具有較為豐富的可解讀性,希臘眾神的雕像、絃樂的使用,都給人留下與前此不同的戈達爾印象。我尤其欣賞那個讓我驚喜的開頭,開始時它讓我想到的是,將拍攝花絮的「前置」所營造出來的強烈間離效果,當然,接下來的情節告訴我,這是一個誤解,不過我還是願意那樣理解,並認為這是我見過的指涉電影「語言」的最好的場景之一。(如果從影片創作的劇中劇結構及該場景帶強烈暗示的自我指涉性來看,也並非完全是誤解,《蔑視》仍可看作一部「後設電影」。)

在《隨心所欲》(1962)里,戈達爾探討過「語言」的作用,在《卡賓手槍》(1963)里,米開朗基羅第一次看電影的場景,表現出戈達爾對影像「語言」的高度興趣和傑出表達能力,《蔑視》也展現了語言與溝通的窘境(角色操不同語言,經由女翻譯的誤譯進行並且實現了有效溝通)……直到《電影史》(1988-1998)、《再見語言》(2014),從形式到內容,對「語言」的探討,貫穿於戈達爾整個創作生涯,大概是其影片中最重要的母題。這是後話。

2017.05.27晚草