2017-05-31 00:00:40

是喜是悲?

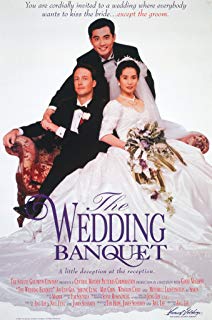

李安的電影我看的不多,但是《斷背山》給我的印象很深,當然希斯萊傑是其中一個原因,美國西部的蠻荒草原、牛仔的生活也是吸引我看這部電影的原因,但是看完以後,讓我印象最深的還是李安對細節的處理。傑克保存的他們兩人的襯衣,恩尼斯用自己的襯衣抱住傑克的襯衣,在得知女兒要結婚後,默默地唸出jack I swear。電影在這裡依舊是平淡的敘述,但是在觀眾的內心裡已經是奔淚的高潮。我想這就是李安對故事的駕馭能力吧。 《喜宴》這部電影是李安家庭三部曲的第二部,整部電影的主題有兩個,一是同性戀,二是中美文化的差異,但本質上,或者說主要的還是講中美的文化差異,只是借了同性戀這隻雞來下的蛋。這就是我對這部電影最直接與淺顯的認識。《喜宴》中所體現出的文化差異其實可以看作是導演自己的切身感受。李安有著台灣與美國的雙重背景,他身處的環境決定了他更能夠敏感的感覺到這種差異的巨大存在。某些方面上講,台灣比大陸傳統情節更重。大陸從49年以後經歷的變革太大,社會主義建設的道路上很多傳統的東西都被丟棄了。而台灣由於比較穩定,很多傳統的東西得以繼承下來。當李安從台灣來到美國的時候,他所面對的是從骨子裡就完全不同的民族。 電影一開始就設定了男主角的特殊背景。一個亞洲人帶著耳機在健身房裡鍛鍊(典型的美國人的生活方式)。耳機里放的是遠在台灣的母親寄來的錄音帶,依次交代了導演對故事情節的一些設定——父親是退伍軍人,還是個師長;男主角歲數不小了,父母催促相親(典型的中國人的人生)還是很新潮的方式——擇偶俱樂部。接下來賽門出場,通過一段對話介紹清楚了高偉同(男主角)與賽門的同性戀關係。至此,導演對故事的矛盾設定已經都出現了,整個敘述清楚流暢沒有一點贅余。 值得注意的是開篇的這個在健身房裡的場景,在後面的片段中也再次出現,也是男主角一邊鍛鍊一遍聽母親寄給他的錄音帶。在後面的片段中導演藉由賽門的口說出了,偉同心情不好的時候就會去健身房,間接道出了偉同對於父母為他相親這門事的反感和苦惱。男主角對於相親這件事的態度在觀眾看來是十分明確的,他不會真的去相親,但又不能把事實告訴父母。儘管他的思維方式生活方式已經完全的美國化了,但他也深知傳統的中國文化是難以接受同性戀這樣的事情,更別說他還是家裡的獨子需要他來傳宗接代。可想而知,偉同的心裡是非常痛苦的(後面的片段里講到這是他將盡20年的秘密),但是電影裡沒有哪個鏡頭拍的很深沉悽慘來表現男主角的痛苦。我想這是李安特意安排的,在偉同向他母親坦白的那個片段,完全可以讓男主角來一次發揮,將多年來的壓抑一次性的發洩個夠。但是這樣就失去了李安對故事舉重若輕的駕馭功力。李安用這種間接的方式來表達男主角的心境,從電影敘述的角度表達了東方人的含蓄(這裡是指李安)。 《喜宴》之所以叫「喜」在我看來,它的整個氛圍還是歡樂的,整個的敘事節奏也比較快,電影配樂也沒有大悲的段落,人物悲傷情緒的發洩也是點到為止。劇情以一場騙局展開,個中人物為各自的目的而參與到這場騙局中來,我在第一次看這部電影的時候,總是在擔心一旦騙局被揭露,這場騙局中的人命運會怎樣。以我看電影的經驗,遇到這種家庭題材又是親子矛盾的電影,往往會覺得很壓抑,我想導演之所以把整體氛圍做成「喜」的感覺,也是為了避免這種壓抑。 這場騙局的開始是從威威和偉同的共同「利益」出發的。威威為了得到綠卡,偉同為了不再相親,也是為了讓父母安心。騙局的最終其實也算是一個大團圓的結局,偉同還是跟賽門在一起,威威拿到了綠卡,高爸爸高媽媽可以抱孫子。但是結尾的地方還是給人留下了些憂傷的感覺,一個退伍老軍人對美國文化的投降,威威為了能在美國立足而付出的代價,他們面對的美國是一個殘酷的現實。然而對於偉同,美國是一個庇護所,在這樣的環境中他可以做一個同性戀者而不必隱瞞躲藏。導演要告訴我們的是,中美的文化差異是一種客觀的存在,它並非不痛不癢,但也不是有意要去刺痛某些人。 《喜宴》是一部很有嚼頭的電影,很多地方都值得細細的品味。課上老師講的關於剪輯、蒙太奇的運用我還是雲裡霧裡,但是對於鏡頭、景別這些我很想借《喜宴》來好好分析一下。 《喜宴》中幾乎沒有遠景的鏡頭,故事的敘述環境也基本上是限制在曼哈頓這樣的一個小的區域裡。導演的目的就是讓觀眾把心放小,把這部電影當成是一部小製作的家庭劇來看,然而在內容上卻是探討的中美文化差異這樣的大主題,這樣的表現方式實際上是用幾個人的生活來映射這些夾在文化代溝中的一大群人。集中的表現是在婚宴上,平日裡低調壓抑的東方人發洩出來卻是如此的狂熱,這讓席間的美國人看得大跌眼鏡。 偉同把父母接到賽門家,要去結婚公證之前的那段場景,整個場景主要用了三個攝影機的位置,一個是從賽門的視角拍父親母親,一個是從賽門的視角拍威威還有一個是過威威的肩拍偉同與父親。我覺得這是非常有張力的一段,從一個平靜的早餐開始,偉同說出要結婚的消息對於父母來說很突兀,甚至說不可接受,對偉同和威威來說卻是早有準備。而賽門是打醬油的,所以將兩個攝影機的位置安排給了賽門的視角。我把這一段看成是餐桌上的文化碰撞,也是偉同與父母的第一個正面的矛盾碰撞。其實結婚就是一個形式,但是中美文化對於這個「形式」有不同的認識。偉同說「我結婚又不是為了跟人家交代」,而母親說「不為了跟人家交代,你接什麼婚啊」。很明顯是不同的思維方式。對於東西方思維方式的不同,很多人做過很多的研究。大致上認為,西方人按照事物的屬性來看待問題,東方人按照事物的聯繫來看待問題。在母親的思維里結婚不是自己的事情,它是人際交往的一部份,而在偉同看來,結婚是自己的事情,了不起跟自己的父母有關係,跟其他人沒有任何關係。 有趣的是整個對話(5個人)只有母親和偉同在不停的說,威威有單獨的近景鏡頭卻一直不說話,父親在兩個鏡頭裡都出現卻也一言不發。但是觀眾可以明顯的感覺到心裡翻湧最大的是他們兩個。母親和偉同是兩個極端,東方與西方的兩個極端,但是威威與父親則不是。威威是從大陸來到美國的,她留在美國是為了尋求自己的理想,她不是完全的美國人(沒有綠卡),當高媽媽給她那些舊衣服的時候,她能感受到這些東西的份量,她內心裡有傳統的意識。高爸爸也不是完全的傳統中國人(他懂英語),他了解到偉同是同性戀後也能夠平靜的接受(這一點我也很吃驚),他是不得不接受這種文化差異的人。 另一個很有味道的場景是賽門與高爸爸在海邊的對話。在這個鏡頭裡,導演一直保持了一個中景的景別沒有變化,有趣的是人物一直是背對著攝影機,父親佝僂的背和花白的頭發展現無疑。這樣的場景,很像是一對父子在深談。李安在這裡對觀眾做了一個交代,騙局最終要大白於天下的,但是這個真相揭露的很平靜,沒有發生像偉同擔心的事情。高爸爸一直裝做瞞在鼓裡是為了抱孫子(看到這裡覺得他有點老奸巨猾),賽門說「I don`t understand」他回答說「I don`t understand!」。聽到他這樣講,又看到這樣一個憔悴的背影,觀眾很容易就明白這句話的意味。一個從戰爭年代走出來的老人,來到美國這樣一個完全陌生的國家,面對從來沒想過的問題——同性戀。文化的差異(兩個國家的人),時代的變遷(老人的背影),在這個鏡頭中都展現了出來,高爸爸的這句I don`t understand也就不難理解了。這段對話結束的時候,導演把中景換成了遠景,海水佔據了畫面的大部份空間,彷彿在暗示賽門與高爸爸更加開闊的心境。 最後我想說說《喜宴》的配樂,電影中東方音樂出現的時候往往都有琵琶的聲音,而琵琶的節奏很快,音樂的氛圍不會太過於凝重。很多的場景都有東西方音樂的穿插。在賽門向威威介紹偉同的生活習慣的時候(結婚前),配樂是歐美音樂,接著鏡頭一轉到威威休息的鏡頭就變成了東方音樂,緊接著又是賽門和威威的場景,又是歐美音樂。這樣的快速轉換暗示的是威威這樣一個東方內涵的人在美國的生活狀態。在與人交往時,要按照美國人的節奏,而當自己一人時又會轉換到東方人的狀態。 在電影最後的幾個場景中一直用的是東方音樂做的配樂。似乎東方人更懂得離別之時的抒情。臨別時,5個人又翻看結婚時的照片,翻到最後一頁,是偉同和賽門的照片。這段很有傳統感覺的音樂一直伴隨著離別的過程。按照電影配樂是電影主題以抽象和純粹的方式表達的理解,這段音樂就是此時偉同父母的心聲。有些淒涼,有些無奈,無法心滿意足,但是也別無他求。