2017-06-01 03:04:54

親情異化 父母之殤

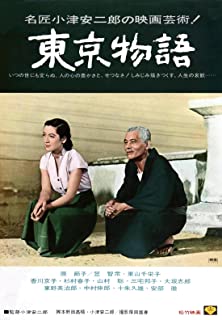

親情異化,父母之殤,這部1953年的黑白電影帶給我們一種透徹的人生感悟,「我們離家有多遠?」雖然是六十年前的電影 卻是不老的經典,完美闡釋了現代社會父母與子女關係的變化、疏遠。 家是什麼?父母希望中的家是兒女在側,健康成長,擁有自己的幸福。兒女希望中的家只是記憶中的家,小時候的家,年輕健康的父母和童年美好的回憶。長大後,父母沒了家,兒女各分散,兩人孤伶伶;兒女也沒了家,老去的父母成了負擔,說話嘮嘮叨叨,只會添麻煩。家不再是家,不再是記憶中那個溫馨的避風港。 本片故事很簡單。住在老家的父母,去東京看望兒女們,慰藉一下思念的心。寫實性很強,短短幾個鏡頭,把家人的見面、聊天、回憶老家的人等等,表現到位,我們現在還不是如此嗎?第一站是當醫生的大兒子。醫學博士的大兒子幸一是父母的驕傲,敦厚老式,擠在城市的邊緣當個街道醫生,休息天還忙著接診,來陪父母逛東京的時間都沒有。第二站是當理髮師的大女兒。整天操煩工作,少了小時候的親切,只留下尖酸刻薄,也忙的沒時間陪父母,連好點的糕點都捨不得買。只能委託已逝二兒子昌二的媳婦來陪伴,第三站二兒媳終於帶著兩位老人遊覽了大東京,可來到紀子住處,才發現兒媳也過得很艱難。大兒子和大女兒商量,兩人都忙,花點錢把老人送到溫泉玩一圈吧,可他們忘記了,老人期待的是兒女的陪伴而不是遊玩。第四站剛去還新鮮於溫泉和海邊的風情,卻被那些通宵不眠的年輕人打敗,只能感慨說,好是好,只是更適合年輕人,回鄉下吧。 回到東京,大女兒說要組織學習會,兩位老人無家可歸了。他們在公園坐了許久許久,然後在陌生的大城市裡走著走著,突然感慨「我們也是沒有家的人了。」是啊,家並不是一個地方,而是身處其中的人。失去了兒女的父母,已經成為了無家可歸的人。 老頭找老朋友喝酒,三個老男人可以感慨歲月的無情,互相羨慕,卻不知道自己眼中的別人才是幸福的,自己眼中的自己都是不幸的。兒女混的不好,「誰讓東京人太多了?」 老伴找紀子。紀子幫助按摩,談及找一個好人嫁了吧。唯一保持熱情的也就是這個兒媳了。 從初來東京的憧憬到失落地離去,還得感慨,雖然我們的兒女不咋的,但比如其他人還算不錯了,「我們也算是幸福的。」——多麼心酸的人生總結啊,過了一輩子,只能得到一種虛假的幸福。這是工業時代親情關係的異化麼,還是父母與兒女必然的結局。每個人都有自己的生活,都會以自己的生活為重。父母的寄望在哪裡?正如他們對上一輩的疏遠,下一輩也必然會對他們疏遠,好殘忍的家庭倫理。為了下一輩,辜負了上一輩,父母和兒女不能兩全嗎? 死前心願自了,十天內看遍了所有的兒女;死後兒女群集,開始回憶家的美好。我們痛恨這些兒女的寡情麼,厭惡大女兒的母親一死就那東西麼,讚賞兒媳的孝順嗎? 但這就是生活。你成為了我,我成為了他。京子和紀子終有一天會成為繁,而幸一也越來越像他的父親,為了家庭奔波,不愛表達意見,只是一句「嗯!」父親、兒子雙重身份,每個人都有自己的生活啊。 代入感強烈地想到了自己與父母的關係。父母望子成龍,我卻也是在這大城市的城中村過活;父母家裡孤單,我卻總不能回去陪伴,甚至不想老聽到他們的嘮叨。這種親情的異化,過了這六七十年依然未變。或許我們只能用紀子的話安慰自己,「小時候我們想,絕不會變成這樣的人。但到了那個年紀,無論願不願意,我們就成為了這樣的人」。