電影訊息

電影評論更多影評

2017-06-01 19:46:27

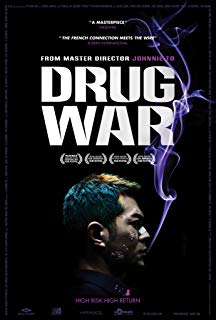

港式警匪片的內地化輸出

由於制度等原因,警匪片在內地一直是薄弱環節,所以這樣的類型題材影片多由香港導演來拍攝,故事發生的背景也儘量放在香港。但對於觀眾而言,無論警匪片拍得再怎樣精彩,畢竟有種地域上的隔閡,在此前提下,觀眾對「內地化警匪電影」的渴求亦就勢在必行。

其實早在90年代初,便有內地電影公司與香港電影人聯合試水國產警匪片的先例,最有名的有麥當傑拍攝的《中俄列車大劫案》、李炯楷拍攝的《深圳之虎》等等,但當時的條件並不成熟,兩地電影磨合不夠,未能形成一定的氣候。杜琪峯雖然不是第一個吃螃蟹的導演,但他帶來的《毒戰》則讓人看到了新一輪香港警匪片「內地化「的可能性。

《毒戰》的「內地化」並非僅指傳統意義上的合拍,而是切實地將影片中主角由香港警察變成了公安幹警,故事發生地點也搬到了內地,作為一直堅守香港電影的舵手,杜琪峯作品的確有立於不敗之地的法則,因而《毒戰》同樣使出了銀河作品的殺手鐧:從形式上,延續其一貫的黑暗和宿命風格,可以說,這種命題的設計是國內警匪題材影片從未曾涉獵的。

全片的基調都是灰色的,連人物角色塑造也是灰色的,無論是警察還是毒販,他們身上或多或少都有自私和貪婪的一面,這種人物性格設計並非杜琪峯的首次運用,但放在這樣一部內地化的影片中無疑煥發了新的活力。

當然,觀眾會訝異這種新鮮和突破的尺度,具體表現在影片所建立的一種價值觀。

和國內傳統的警察題材影視劇有著天壤之別:《毒戰》並非是模式化和教條化的,甚至不帶一絲一毫的說教意味,例如影片中刻意淡化了孫紅雷緝毒的動機和古天樂犯罪的動機,而更加注重描寫兩位主角在自己身份以內面對事情發展應有的邏輯和行為,其實緝毒電影很容易陷入一個流程化的瓶頸,杜琪峯的高明之處,正在於他將毒品的危害、人物的智斗和抉擇通過人物的一個表情,一個舉動等種種細節表現出來,值得一提的是古天樂,他在這部影片中對於人物的內心演繹法有著很好的表現。

正因電影沒有如今很多港片為討好內地觀眾「為賦新詞強說愁」的通病,《毒戰》也更接近於純粹的港式「警匪電影」,也容易讓觀眾更能騰出精力關注劇情的發展,從電影開始的毒販追捕,中段臥底販毒集團的角力,到結尾都通篇一氣呵成,並無贅述。

可以說,《毒戰》背景雖放在內地,但杜琪峯也沒有把他做成只適合內地觀眾的影片,對於杜琪峯來說,無論是警匪片,黑幫片還是愛情文藝小品,無論故事發生在香港還是內地,對於他皆不存在為普適文化差異上的限制和枷鎖,在基於觀眾的情緒共鳴下,每個不同制度和時代中人物會做出怎樣的反應才是杜琪峯想要表達和探討的,《黑社會》如此,《毒戰》亦然。

不過杜琪峯在鏡頭藝術化的風格展現上在這部《毒戰》中並不明顯,他便乾脆採用了紀實方式小心翼翼地經營整部電影,結尾學校的三方混戰也是「很規矩地」在用最原始的方法去調度場面,當然獲得內地投資的杜琪峯不能像在香港一般可以隨心所欲地讓投資人為自己營造風格化的影像而買單,加上內地審查的限制,《毒戰》對於人性剖析未能完全深入地開展,自然影片中的對於「匪」的身份問題和命運問題存在一些糾結。

儘管《毒戰》仍有實驗前期的缺憾,但整部影片中保留了具有杜琪峯式殘酷和一黑到底的敘事核心,其實從《奪命金》開始,杜琪峯便一直在探索港片在內地最合適的出路,同樣也在尋找警匪片在內地的出路。其實這樣一部電影能通過審查真的很不容易,杜琪峯影迷們也應該暗自慶幸,反之,無論是審查結果的必然和偶然,至少也讓觀眾看到了國內電檢在意識形態上有了一種進步,以及《毒戰》對內地警匪電影探索具有的承前啟後的作用。

其實早在90年代初,便有內地電影公司與香港電影人聯合試水國產警匪片的先例,最有名的有麥當傑拍攝的《中俄列車大劫案》、李炯楷拍攝的《深圳之虎》等等,但當時的條件並不成熟,兩地電影磨合不夠,未能形成一定的氣候。杜琪峯雖然不是第一個吃螃蟹的導演,但他帶來的《毒戰》則讓人看到了新一輪香港警匪片「內地化「的可能性。

《毒戰》的「內地化」並非僅指傳統意義上的合拍,而是切實地將影片中主角由香港警察變成了公安幹警,故事發生地點也搬到了內地,作為一直堅守香港電影的舵手,杜琪峯作品的確有立於不敗之地的法則,因而《毒戰》同樣使出了銀河作品的殺手鐧:從形式上,延續其一貫的黑暗和宿命風格,可以說,這種命題的設計是國內警匪題材影片從未曾涉獵的。

全片的基調都是灰色的,連人物角色塑造也是灰色的,無論是警察還是毒販,他們身上或多或少都有自私和貪婪的一面,這種人物性格設計並非杜琪峯的首次運用,但放在這樣一部內地化的影片中無疑煥發了新的活力。

當然,觀眾會訝異這種新鮮和突破的尺度,具體表現在影片所建立的一種價值觀。

和國內傳統的警察題材影視劇有著天壤之別:《毒戰》並非是模式化和教條化的,甚至不帶一絲一毫的說教意味,例如影片中刻意淡化了孫紅雷緝毒的動機和古天樂犯罪的動機,而更加注重描寫兩位主角在自己身份以內面對事情發展應有的邏輯和行為,其實緝毒電影很容易陷入一個流程化的瓶頸,杜琪峯的高明之處,正在於他將毒品的危害、人物的智斗和抉擇通過人物的一個表情,一個舉動等種種細節表現出來,值得一提的是古天樂,他在這部影片中對於人物的內心演繹法有著很好的表現。

正因電影沒有如今很多港片為討好內地觀眾「為賦新詞強說愁」的通病,《毒戰》也更接近於純粹的港式「警匪電影」,也容易讓觀眾更能騰出精力關注劇情的發展,從電影開始的毒販追捕,中段臥底販毒集團的角力,到結尾都通篇一氣呵成,並無贅述。

可以說,《毒戰》背景雖放在內地,但杜琪峯也沒有把他做成只適合內地觀眾的影片,對於杜琪峯來說,無論是警匪片,黑幫片還是愛情文藝小品,無論故事發生在香港還是內地,對於他皆不存在為普適文化差異上的限制和枷鎖,在基於觀眾的情緒共鳴下,每個不同制度和時代中人物會做出怎樣的反應才是杜琪峯想要表達和探討的,《黑社會》如此,《毒戰》亦然。

不過杜琪峯在鏡頭藝術化的風格展現上在這部《毒戰》中並不明顯,他便乾脆採用了紀實方式小心翼翼地經營整部電影,結尾學校的三方混戰也是「很規矩地」在用最原始的方法去調度場面,當然獲得內地投資的杜琪峯不能像在香港一般可以隨心所欲地讓投資人為自己營造風格化的影像而買單,加上內地審查的限制,《毒戰》對於人性剖析未能完全深入地開展,自然影片中的對於「匪」的身份問題和命運問題存在一些糾結。

儘管《毒戰》仍有實驗前期的缺憾,但整部影片中保留了具有杜琪峯式殘酷和一黑到底的敘事核心,其實從《奪命金》開始,杜琪峯便一直在探索港片在內地最合適的出路,同樣也在尋找警匪片在內地的出路。其實這樣一部電影能通過審查真的很不容易,杜琪峯影迷們也應該暗自慶幸,反之,無論是審查結果的必然和偶然,至少也讓觀眾看到了國內電檢在意識形態上有了一種進步,以及《毒戰》對內地警匪電影探索具有的承前啟後的作用。

評論