電影訊息

電影評論更多影評

2006-05-03 07:02:16

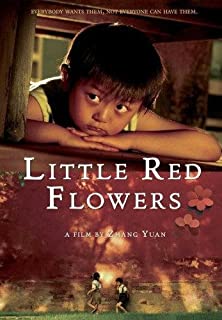

對抗還是妥協,不是一個孩子能決定的事:評看上去很美

看完電影之後,我又翻出王朔的原作看了一遍,這部與電影同名的小說我早在出版那年就看過,內容早就忘了,只是記住了個把好玩的句子,感覺中這部小說不論從任何角度看,都不如王朔早年其他的作品,儘管作者和出版商在序中一再鼓吹,說是在一個相對真實的層面還原生活,儘量真實的反映生活,用真實的情感回憶生活,諸如此類吧,可我還是覺得味同嚼蠟。張元拍著個片子,似乎也是沿襲著這樣的思路,從一個小孩子的眼中看外面的是世界,什麼都是看上去很美,生活在其中就完全不是那麼回事了。然而電影的篇幅和表現手法畢竟有限,與原作比起來肯定是有大幅度的刪改和再創作,加上王朔的作品有很多屬於意會的東西,比如特定的年代特定的圈子裡形成的事,介紹的不夠會對影片的理解大打折扣,這使得整個片子看上去很平淡、很跳躍、很讓人發困。最最可笑的是,有些媒體對該片的介紹是:最新國產兒童影片,這真是天大的笑話,雖然這個電影中有很大的篇幅是小孩演小孩,但對於現在的孩子來說,那個年代的很多事情是非常難理解的,就連年輕一些的成年人都未必了解,比如那時的幼稚園不叫幼稚園,而叫保育院,類似於全托性質的幼稚園,但也有很多不同,原作周有這麼一句「與保育院相比我更喜歡幼稚園這個詞。保育院——聽上去有點像關壞孩子、病孩子和無家可歸的野孩子的地方。有一則關於列寧的小故事:十月革命後,莫斯科有很多流浪兒,其中兩個給列寧碰到了、偉大領袖很關愛他們,一聲令下把他們送進了保育院」,可見這都是特定那個年代的特殊產物。其實這個電影或者說是這部作品是給成年人看的,反映的是個人與整體關係的嘲笑,服從與規矩的矛盾。而面對這樣的矛盾,是對抗還是妥協,即使成年人都很難做出選擇,更不要是一個孩子了。

方槍槍是個一直由奶奶帶著的3歲男孩兒,一下子被當軍人的爸爸丟進了幼稚園這個集體的環境裡。生存的本能使他仔細地觀察這一新環境並儘可能迅速地溶入這個新的社會裡。慈眉善目的唐老師讓他感到親近,而不苟言笑的李老師則讓他感到恐懼。小朋友們一個人一個性格,方槍槍試圖接近他們、了解他們,本能地尋找著自己的盟友。他很快就和陳南燕陳北燕兩姐妹成了朋友。這個有著幾百個三四歲孩子的幼稚園,是一個建立在獎懲體制下的集體主義小社會。孩子們為了得到成年人的讚許和同齡人的羨慕、認同,都努力遵守幼稚園的各種紀律,為自己爭得更多的小紅花。得到5朵小紅花,即最多的小紅花,是方槍槍的最大願望,為此他使出了吃奶的力氣,克服了各種各樣的個人習性,但他總也得不到5朵小紅花。對於方槍槍來說,障礙越大,慾望則越強烈,他明里暗裡都在使勁兒。但一個突發事件讓方槍槍變了,變得內向了,也對小紅花失去了興趣。他更願意和比他稍大一點兒的陳北燕一塊兒玩,兩人一塊兒編故事,背著小朋友給他起外號、畫像,一起篡改幼稚園的遊戲和遊戲規則…… 日子一天一天過去,方槍槍變得有些平庸,但看起來他樂在其中。有天晚上他做了個怪夢,第二天醒來,他開始告訴別的小朋友李老師是一個吃人的大妖怪。每個人都相信了方槍槍,並把方槍槍當成了他們的英雄。方槍槍和陳北燕成了孩子頭兒,享受著其他孩子們的擁戴和尊敬。在李老師和園長的幫助下,孩子們很快識破了方槍槍的謊言,孩子們都不再理他,甚至他的好朋友陳南燕也在躲著他,他被孤立了……結尾,方槍槍終於疲憊而失落的趴在石頭上睡去。

方槍槍這個名字本身就含有挑戰的意思,明白的告訴大家這是個刺頭,在整體中是不安份不合作的分子。應該說這個角色是作者的化身,是王朔用一種兒童的眼光來看待六七十年代這個特定歷史時期,一個比較特殊的個體在一個特殊的時代的生存狀態。雖然作者一再說要如實的反映當時的一切,但我們分明看到不論是原作還是電影都清晰的展現著一個成年人的視角,無論是方槍槍所遇的還是所想的,都表現出一種超常的早熟,分析起來他的困惑都是很嚴肅的話題,簡而言之就是對抗還是妥協。《看上去很美》最為耀眼的光芒來自於對所謂遊戲規則的分析,但分析的結果是悲哀的:方槍槍本來抗拒加入遊戲(來幼稚園是被迫的),等到他自覺不自覺地意識到(小紅花)或者說希望加入遊戲(和女孩玩娃娃、和男孩打鬧),妥協了,卻被人拒絕。他費盡千辛萬苦終於加入了遊戲才發現隨時有出局的風險(主要來自老師)。於是他選擇主動建立遊戲規則(和其他兩位學友組成「幫派」),然而這樣的嘗試註定遭到扼殺(被老師制止,被要求賠禮道歉)。最終,方槍槍沒有逃脫出局的命運。對抗還是妥協,這是一個值得思考的問題,但不是一個孩子能夠解決的,也不是一個孩子應該解決的。

是什麼引起我們思考這個問題,為什麼我們要對抗和妥協,我想根本的原因在於我們的教育制度中一直強調共性個服從,而有鮮明個性的個體我們的態度過於簡單和粗暴,只要是與制度規定的不相符便統統是叛逆,是壞孩子,教育成了簡單的整齊劃一的過程,只為制度服務,它不允許個性的存在,從娃娃開始邊按照一個模式塑造,生產出一個個唯唯諾諾、充滿共性和奴性的類人產品。不管是貼在黑板上的小紅花,或者是待在胸前的大紅花,都是在灌輸一種便於管理的榮譽感,利用人心的競爭意識來消耗個體的精神與思想,只為把人引入一個有效的監管系統。這種教育方式的確易於操作,看看那時的孩子們,一起吃、一起睡、就連排泄都可以統而劃一。可悲啊,幸好我沒有生在那個時代,不多說了,這樣的話題太敏感。

最後,我想起原著中的一句經典的話:「那個年代所有大人都顯得很忙,不知道他們都在忙些什麼,即沒有給我們積累出物質財富也沒留下多少文化遺產。」我認為這是一句很有份量的話。看看影片中的孩子們,玩著簡單簡陋的玩具和遊戲,但他們所在的地方卻是高聳著紅牆的宮殿,這一古一今的對比,古代的文明和那時孩子們的簡陋,再想起這句話:那個年代人們都在忙什麼?......

===============

我的BLOG http://baibo.blog.sohu.com 舉報

評論