電影訊息

電影評論更多影評

2006-08-16 06:25:14

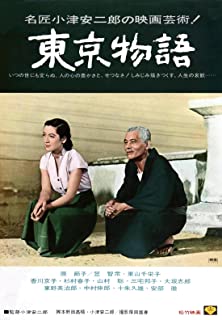

由《東京物語》聯想「孝」

夏日的午後,悶熱無風,獨自一人靜靜地看了《東京物語》,小津安二郎1953年的電影,一部無比安靜的電影。

沒有激烈曲折的劇情,沒有絢爛華麗的畫面,故事普通地彷彿就取自我們身邊的某個片斷:平和慈祥的父母,忙碌冷漠的子女,平淡無奇的瑣事……波瀾不驚,沒有高潮,像一股細小的山泉緩緩流過我們心頭,卻有百般滋味在心頭。

經典如同陳釀,雖然年代久遠,但它的魅力卻半分不減,愈久彌香。因為過去年代那些關於人性本質、家庭倫理的思索,即使放在現代語境下,也是同樣具有參照和對比的價值的,它們可不像華麗衣裳和視覺糖果那樣速朽。

上世紀50年代年的日本,百廢待興,工業化的車輪席捲城市,年輕一代的人們追求美國化的快節奏,與節奏緩慢、鄰里相望的傳統社會漸行漸遠。切換到現在的中國,大體上也差不多,只不過是「進化版」罷了,那種對物質利益的高度重視、對效率的孜孜追求本質上都是相同的。在生活的壓力下,我們忙於工作,忙於學習,忙於娛樂或是「愚樂」,已經沒有太多時間也沒有心情去陪伴自己的父母,連停下腳步細細欣賞路上的風景都已成為一種奢侈,因為這種東方式的緩慢審美普遍被認為是不合時宜的了。

《東京物語》裡的子女倒也不是完全的不孝,大兒子一開始是準備帶父母遊玩東京的,二女兒也想給父母安排一個去處,但在快節奏的生活面前,他們有了足夠的理由來面對父母安慰自己,於是,隨便把老人安置在一個嘈雜廉價的溫泉旅館,他們便可以自認盡到責任而求得心安了。

而父母對自己的子女總是寬容和無條件愛護的,俗話說「母親眼裡無丑兒」。雖然不乏「望子成龍」的心態,但不管子女有無成就,父母是始終對自己的子女張開懷抱的。《東京物語》裡的慈祥父母,雖然對子女在東京的狀況略感失望,對在東京的遊歷也並不開心,但是同時又充滿了理解和寬容,認為「他們也不容易啊」,對比子女的冷漠和刻薄,不由讓人心酸。

給我觸動最大的還是片尾老父親和紀子的對話,他對子女的冷漠表示了充分的理解,認為這是一種社會的規律,如同羽翼豐滿的鳥兒必定離巢遠走,而其樂融融的場景終究短暫。老人的通達和善意讓人溫暖,但他對人生規律的闡釋卻讓我心涼,我們的成長曆程,真的是那樣一個宿命的演化嗎?是不是心靈的成長和成熟必然帶來親情的冷漠和疏離?

聽說過很有意思的一段話,大意是說在孩子很小的時候,父母是神,因為他們似乎無所不能(這意思和電影《寂靜嶺》裡的經典台詞:「在孩子的眼中,父母就是上帝」差不多);長大一些,還是會把父親或母親當做英雄偶像,因為他們比自己聰明許多;但是隨著孩子的張大成人和父母的漸漸老去,就會覺得當初如神、如英雄版崇拜的父母怎麼那麼蠢笨而迂腐,於是,對父母的情感也漸漸地從崇拜、熱愛變為了疏離和憐憫。不管承認與否,這規律或多或少存在我們每個人身上。

我們記得自己的結婚紀念日,但是我們記得父母的確切生日嗎?我們用大把的時間用來玩自己喜愛的遊戲、滿大街搜尋一件自己的愛侶喜歡的禮物,但是我們會為父母愛聽的一張唱片跑遍整個城市嗎?我們抱怨父母煩人的嘮叨和陳腐的說教,但是我們為自己對父母的大嗓門道過歉嗎?

在父母那裡,我們養成了一種習慣,我們習慣攫取卻不習慣給予,我們習慣依賴卻不習慣被依靠。父母對我們的幫助似乎成了天經地義,而需要我們奉獻卻成了一種苛刻的奢求。我們心安理得地享受父母的付出,卻不去考慮他們的辛勞,不去考慮這種輪迴遲早也會在我們的身上應驗。

小時候看過一個寓言故事,說的是兒子和媳婦不孝順老母親,平日裡讓老母親住破屋幹雜活吃粗糧,倒是孫子對奶奶好,常常偷偷給奶奶好吃的,當終於有一天老母親幹不動活了,兒子用籮筐把老母親背到了山上想讓她餓死了事,從山上回來,兒子想扔掉筐,孫子卻說要留下,兒子問為什麼,孫子回答:這個筐以後我要用來背你們的。兒子和兒媳頓時楞住了。

沒有比這再好的慈孝故事了,所以一直深深的記得。我們怎麼對待自己的父母,等我們老了,我們也就該受到子女怎樣的對待,這是無比公平的輪迴。

生在浸淫儒家文化數千年的中國社會,從小的思想教育使得我們對「孝」還是有概念的,但是商業社會的喧鬧和工業節奏的重複卻讓我們陷入麻木的狀態之中。在社會轉型的斷層之中,我們的物質文化建設突飛猛進,但在傳統文化沒落的同時新的文化體系卻沒有及時建立起來;我們學習西方的個人主義,但卻還沒學會博愛和關心,這讓我們在日漸擁有個性與自由的同時,也讓我們變得更加冷漠和自私,我們不再會「愛你的鄰人」,而是習慣了「懷疑他人」;我們開始吝嗇於情感的輸出,哪怕是對自己的親人。這個事實讓人覺得憂傷,但又無奈。

感動於《東京物語》中的一些片斷,老父親是通達平和的,但也會偶爾醉酒,和老朋友一起互吐衷腸,老母親是那麼的慈祥善良,會為前兒媳的前途考慮。他們寬厚豁達的心態讓人起敬,他們並肩行進的姿態更讓人動容。我們感動,因為這就來自於我們的生活。

還有一個鏡頭:奶奶和孫子在山坡上玩,和煦的陽光下,奶奶彷彿自言自語的提問,孫子在一旁自顧自的玩耍。奶奶說:等你長大了,做了醫生,我已經不在人世了。一種人生回味的悲憫之情縈繞心中。

聯想到我的奶奶(她還在世),在我小時候是那樣的疼愛我,寵我,用賣掉自己做的皮蛋的錢,經常給我買好吃的,還常常背著父母給我零花錢,記得有一次父母不在身邊的時候我生病了,還是奶奶背著我,氣喘吁吁地跑到醫院(她比較胖)。我想我是愛奶奶的,但是長大以後也許要做的事情太多,對爺爺奶奶也沒有了依戀之情。雖然和奶奶家只有幾步路,但是除了過年過節和他們生病的時候,我幾乎沒有幾次主動的看望。常常只是在父母的提醒下,才會過去看看。要知道,我一直是爺爺奶奶引以為豪的長孫,他們樂於在人前誇獎我的忠厚懂事和成績,但是我一直覺得有愧這些稱讚,以我平時對他們的關心來看。

前幾天帶著水果去看望爺爺奶奶,噓寒問暖之餘,得知他們有時為了省電而不捨得開空調,我當下拿出些money,告訴他們放心用電,身體健康是第一位的,就算電費我全包了。

俗話說得好,墳前難盡孝子心,86高齡的爺爺奶奶,身體大不如前,不復20年前背著我健步如飛的精神,誰也不知道我還能盡孝道幾年。對陌生人,尚且應該「滴水之恩,湧泉相報」,我想面對老人,我們做兒孫輩的是無論怎樣回報都不為過的。並且只有在他們的現世,我們的盡孝才有真正的意義,否則,一旦他們離去,我們會後悔一輩子的。

不過,我也擔心我此刻的所思所行是否只是受一時觸動之後的心血來潮,畢竟發發感慨是容易的,而真正能長期做到卻很難。記得《機器貓》里一個短篇說的是大雄討厭父親常常醉酒晚歸還打人,於是發誓以後自己成年後一定要做個好父親,機器貓小叮噹表示懷疑,於是和他一起乘坐時間機器去了未來。在未來,大雄發現長大後的自己竟然和父親一樣,也是個醉酒晚歸的上班族,當大雄上前質問未來的自己為何沒有遵守兒時的誓言,那個未來的大雄在給自己找藉口之餘,也表達了無奈和悔恨。

一個耐人尋味的警世寓言。

生活的車輪飛奔向前,常常讓人無暇他顧,忘了當初的誓言,忘了赤子的心願,我想,我們還是應該時常放慢腳步,試著思索生命的意義,關心那些需要我們關心的人,提醒自己除了金錢,生活中還有更重要的東西值得我們去追尋,去完成。

希望我的生活中不要重複《東京物語》這樣讓人傷感的故事。

希望不會。

評論