電影訊息

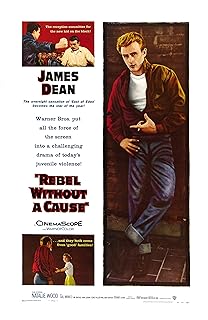

養子不教誰之過--Rebel Without a Cause

編劇: Stewart Stern Irving Shulman 尼古拉斯雷

演員: 詹姆斯狄恩 娜妲麗華 Sal Mineo

无因的反叛/阿飞正传(港)/养子不教谁之过(台)

導演: 尼古拉斯雷編劇: Stewart Stern Irving Shulman 尼古拉斯雷

演員: 詹姆斯狄恩 娜妲麗華 Sal Mineo

電影評論更多影評

2007-01-20 20:11:49

活得太快,死得太早

只活了24歲,拍過三部電影,死後卻足足做了半個世紀的頭號性感偶像,詹姆斯·迪恩以超高的性價比給好萊塢留下一個吹牛屄的段子。只要有人願意講,就永遠不缺聽眾。能跟他的「神蹟」抗衡的,只有瑪麗蓮·夢露,不過她至少演過30部電影,轟轟烈烈地結過三次婚,床伴兒的名單里能找到馬龍·白蘭度、伊夫·蒙當,當然還有甘迺迪兄弟。可迪恩連個正式戀人都沒被曝光過,直到今天都有人在懷疑他的性傾向……

一個人只拍過三部電影,就不會存在所謂的代表作,因為每一部都是,但人們能夠記住的往往是名字最酷的那部。對詹姆斯·迪恩來說,當然就是《無因的反叛》(Rebel Without a Cause)。

《無因的反叛》原本是部心理學的專著,探求的是青少年犯罪問題,實在是因為這個名字起得太好,才讓電影公司動心簽下這樣一本嚴肅的社科類讀物。電影傳入東方,片名也翻譯得大相逕庭,台灣翻成《養子不教誰之過》,香港則是《阿飛正傳》。後來,王家衛為了緬懷那個「心中狂野」的時代,乾脆直接搬走了這個香港名字,其實影片上映的時候,他還沒有出生。

《無因的反叛》於1955年3月開拍,導演尼古拉斯·雷當時已小有成就,為好萊塢頭號酷男亨弗萊·鮑嘉拍過《孤獨之地》。當然,這還不足以讓他日後成為戈達爾、文德斯和賈木許等幾代電影叛道者的偶像。在影片開拍前,雷手上只有這個片名以及幾個少年犯罪的案例,為了達到「具有太空感的希臘悲劇」效果,他在三個月裡炒掉了兩任編劇,最終迫於時間壓力才勉強通過了劇本。

《無因的反叛》皈依了傳統戲劇的「三一律」,故事發生在24小時之內,從一個黑夜開始到另一個黑夜結束。因為一場意外,吉姆、朱蒂、柏拉圖三個高中生離開了讓他們失望的家,一場著名的青春逃亡就此開始。

詹姆斯·迪恩演的吉姆是來自中產之家的獨子,像很多十幾歲的煩惱少年一樣,無法融進身邊的世界,打心底鄙視自己婆婆媽媽的爸爸還有嘮嘮叨叨的媽媽。「一個男孩想儘快變成男人」,這是雷在創作劇本時寫下的筆記。後來,有個小鎮青年看過《無因的反叛》後,決定離開家鄉去闖蕩,他在自己的歌裡寫道:「要走多少條路,才能成為一個真正的男人」。唱片的封面上,他穿著和詹姆斯·迪恩一樣的牛仔褲和夾克衫,他把自己的名字改成了鮑伯·迪倫。

早在劇本完成前,雷就認定詹姆斯·迪恩是扮演吉姆的合適人選,迪恩曾出演過伊力亞·卡讚的《伊甸園之東》,迷茫憂鬱的個人氣質正符合「無因反叛」的標準。後來,雷回憶起他和迪恩首次見面,感覺是失望的,因為這個年輕人除了賽車之外對其他話題一律不感冒,最後乾脆沒話可說。憑著直覺,雷沒有放棄自己的決定,等到影片開拍時,迪恩已經成了他家的常客,兩人經常在客廳裡徹夜長談,甚至被小報記者寫成了八卦猛料。迪恩認為雷家的客廳給了他太多靈感,以致要求電影裡吉姆家客廳進行完全仿製,才有了後來迪恩痛毆老爸的經典段落。

在雷的設想中,《無因的反叛》要啟用一批現實生活中的不良少年,甚至還請來當時好萊塢當地暴力幫派「雅典人」的小頭目擔任「技術指導」。女主人公朱蒂是個典型的早熟壞女孩,正期待轉型的童星娜塔麗·伍德相當渴望這個角色,但雷的目標卻是找個江湖氣更重的姑娘。於是,娜塔麗·伍德和當時的男友丹尼斯·霍普(就是後來拍出《逍遙騎士》的那位)酒後飛車撞樹,住進醫院後的第一件事便是撥通雷的電話。不久,不到17歲的伍德成了《無因的反叛》的女主角,同時她的男友也換成了比他大27歲的雷。倒霉的丹尼斯·霍普,還要在影片裡跑龍套,經過雷的刪改,他的台詞只剩下不到三句。

影片的拍攝並不順利。由於寬螢幕制式的要求,已經拍了幾天的黑白膠片被迫改為彩色膠片重拍;娜塔麗·伍德和賽爾·米尼奧兩位非成年演員的工作時間不能超過晚上8點;華納公司出於預算和電檢審查的考慮,不斷對劇情提出要求……1955年5月底,《無因的反叛》拍攝完成,伴隨而來的厄運似乎才剛剛開始。

1955年9月30日,詹姆斯·迪恩結束了另一部影片《巨人》的拍攝,駕駛著保時捷的Spyder跑車去參加一場比賽,結果在加州的公路上與對面的貨車相撞,當場喪生。3個小時之前,迪恩還因為超速得到一張罰單。這場好萊塢最著名的車禍,後來被加拿大怪導柯南柏格在《撞車》里複製了一把,據記載現場極為慘烈。

一個月後,《無因的反叛》公映,年輕人開始感嘆這位早亡的叛逆偶像,飛機頭、牛仔褲、白T恤、紅夾克、瑞士軍刀都成了時代的商標。而這一切,詹姆斯·迪恩都已經看不到了,他甚至無法想像人們對他的熱愛遠遠超過了馬龍·白蘭度。當然,迪恩更無法預料到他死後竟然兩度獲得奧斯卡提名,他真正的目標其實是當個導演。

因為《無因的反叛》,娜塔麗·伍德成功地步入成年演員的行列,她也一度成為好萊塢的一線甜心,擔綱過《西區故事》這樣的大戲。1981年的感恩節,伍德和丈夫羅伯特·華格納乘私家遊艇出遊,當晚華格納和朋友喝得酩酊大醉,伍德神秘地從船上消失,直到第二天早上才在岸邊找到她已溺斃的屍體。娜塔麗·伍德天生恐水,最後落得這個結局也成了一個難解的迷。

《無因的反叛》中脆弱的神經質男孩柏拉圖,最終倒在警察的槍下,他的扮演者賽爾·米尼奧同樣也死於非命。1976年2月,正處於事業巔峰期的米尼奧被人刺死在自己的寓所門前,而他生前始終堅信自己能和詹姆斯·迪恩的靈魂對話。小道消息隨之而來,傳得最邪唬的莫過於一場同性戀情殺,而參與者就是主演《死於威尼斯》的瑞典美少年伯恩·安德森,後來安德森在歐洲聲明白己從未去過美國,並用了幾十年的時間證明白己性向的曲直。三年之後,刺殺米尼奧的兇手落網,交待這個案件只是起平常的搶劫,他甚至不知道被害人是位演員。

半個世紀過後,《無因的反叛》更像是一個文化符號,一個少年眼中的世界,甚至聞起來都帶著「少年心氣」。同時,又彷彿一個可怕的魔咒,讓三位主人公過早地離開了人世,詹姆斯·迪恩24歲,賽爾·米尼奧37歲,娜塔麗·伍德也只有43歲。就像老鷹樂隊(Eagles)為迪恩寫的歌一樣,「Too Fast to Live Too Young to Die」——活得太快,死得太早。他們每個人都是。

評論