電影訊息

電影評論更多影評

2007-03-20 10:38:02

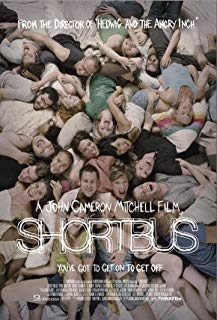

《蓮花》,或許只能綻放於《性愛巴士》

[img]http://images.blogcn.com/2007/3/20/2/bizichuxue,2007032024740.jpg[/img]

《蓮花》,或許只能綻放於《性愛巴士》

文/小古

一夜的春雨,就著白熾燈和硬冷的那木椅子重讀《蓮花》。去年在廣州買的時候,只是專業需要,作為暢銷書研究的材料。在雲霄樓讀了60頁左右,但是只記得前面20多頁的內容:黑髮的女子,在西藏某個小旅館自己給自己熬著中藥,把寡言落寞的身影熬成一個傳說。而關於男主角,只記得一句話,「善生,跟我來」。

重讀,也不是因為作品或者安妮,只是雨夜,只是作為了解西藏的讀物。讀到煽情段落,幾欲落淚,但還是忍住。如果落淚成為一個男人用來釋放情緒的習慣,那僅僅是脆弱的人生空多幾分委瑣虛無的日子平添幾分自嘲的素材而已。之前有人評論這本書時說「走進墨脫就值得尊敬」。但我讀完之後發現,其實我對墨脫和西藏都不關心,我似乎對那些藏匿著若干吸毒者和暗娼的邵陽小巷子更有興緻。

當我今天中午花了3個小時看了《性愛巴士》及其花絮後,昨夜的閱讀感受再一次浮現於我面前,似乎對所謂先鋒和前衛的題材和所致力表現的情緒,多了一些更細緻的理解。

《蓮花》寫得像部電影,安妮一貫的結構和畫面感的文字,符合了在電視機、電影院長大的一代的接受習慣,他們需要並偏愛那些充滿戲劇衝突、絕境轉折和似乎真實、富有質感的文字。而《性愛巴士》則拍得有些像部小說,我願意把約翰·卡梅隆·米切爾看成是一個嚴肅導演,他將之前《Hedwig and the Angry Inch》(《搖滾芭比》)的影子和元素帶到了這部電影中:音樂,尤其是片尾曲在悲喜之間轉換自如;職業的SM女王隨身攜帶憂傷和相機;沮喪的性愛顧問索非亞與老公在大書架前做愛的鏡頭色調迷人;長鏡頭下的群交條理、沉靜並若有所思,縱情但不糜爛;三P中的男生們唱起美國國歌;許多角色在放肆性交時也擁有一個失敗的藝術家的身份……在揭開性愛沙龍的神秘油彩的同時,不斷誘導你去思索片刻。

我所思考的是關於「異化」的母題。在一種強大的社會邏輯下,我們喪失了主動性,被控制,甚至被奴役,這似乎成為「整體」要發展的一個必然結果。但是,反抗奴役對抗異化是人的一種本能,目光短淺的我們都知道,要想方設法向上爬,做領導,這可以部份獲得自由和控制,這是傳統庸俗但最普通的一種模式。還有一種方法是《蓮花》式的,自我放逐式的,總覺得別人無法理解自己的人生,總要嘗試一種不確定不穩固的生活狀態。與《在路上》所不同的是,安妮不再設置經濟匱乏這道難關,而是聰明地用優雅的生活習慣和品牌姿態來滿足具備類似經濟條件的目標讀者的意淫和自我實現,以為那寫的就是自己。我相信《美國派》和《性愛巴士》實際上是今天的都市裡最現實的最富操作性的一個模式,只是這個對於中國人來不適宜拿到檯面上說,這個話題更美國。從反覆出現的自由女神特寫和模擬的紐約城燈光,可以感受到《性愛巴士》的野心所在,乃至有評論認為這是可與伍迪·艾倫的《曼哈頓》相提的影片。

身為單身專業絕症患者兼色情愛好者,我自然更願意去思索第三條道路的苦與樂,因為我和《性愛巴士》的角色一樣,也是一個類似的三流藝術家、孤獨的賣文者,我們缺少一瀉千裡的才氣元氣,遭遇經常性的創作瓶頸,對專業保持著懷疑和猶豫,最關鍵的,我們生產的垃圾也好精品也好完全不是必需品,通過他者來獲得認同的實現途徑晦澀艱辛。在《性愛巴士》裡,自慰、同性戀和SM扮演著主角,這是一個雙重否定的結構,這些「異端人士」的聚集本來是對日常生活的一個否定,而這幾種非正常或者非普遍的性愛方式構成了對日常的性行為的另一個否定。《性愛巴士》的危險或驚人之處在於,僅僅是第一層面的否定並不令人滿意,還存在一種普遍的焦慮和無助,倒是在第二層面的否定的人物多半顯得自然,但缺少快樂。隱藏著的第三層否定也許是那偷拍詹姆士的人,是詹姆士自拍的攝像機和短片,是SM女王的照相機,是「性愛巴士」男扮女裝的老闆的歌聲,這是對純粹的性行為的否定,那些是他們觀照自我的工具,也是安放自我的路徑。

《性愛巴士》不是導師式的,沒提供答案,但是貢獻了啟示。結尾是這樣的,突如其來的管絃樂隊帶著誇張的巨大樂器,吹奏起歡暢的曲子,人群擠到大廳開始狂歡,高潮障礙症久治不愈心力交瘁的性愛顧問索非亞在一對夫妻中間,三個人動情地相互親吻愛撫,迎來了戲劇性的高潮。可以解釋是這對夫妻迷亂的愛情帶來的,更可以解釋這是性愛巴士這個團隊的歡娛所產生的溫暖和能量接通了她抵達高潮的神經。儘管,溫暖永遠是一個蹩腳的解釋和理由。

索非亞的高潮和安妮的蓮花或許是同一個假設的象徵之物,但我不是紀善生,蘇內河的「善生,跟我來」對我無效,我的蓮花綻放於「性愛巴士」的可能性要遠甚於墨脫或拉薩。墨脫之路不僅成本過高,包含過多的刻意躲避、疏離、近乎受虐狂的苦行,乃至性愛殘缺(總要和墮胎聯繫起來)、畸形、毫無激情;相比而言,「性愛巴士」就開在樓上,頑強地對庸俗不堪的此刻不斷否定,竭斯底里地在無法排遣的憂鬱中開闢高潮,對於沒有條件走進墨脫的人來說,這條路更現實、更勇敢也有更多爽的機會。至於聖潔感,未必要通過受虐來獲得,或者它本身並不是那麼重要。對於我這個依舊要混跡於庸世的小人物來說,找到把握自我並快樂自我的方法和姿勢,才是關鍵所在。 舉報

評論