電影訊息

電影評論更多影評

2007-07-20 07:12:35

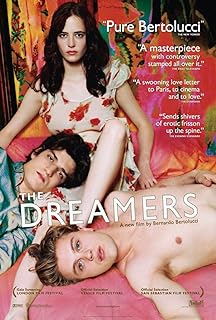

推薦the dreamers

有term依賴症的我終於又回來碼字了

昨天和今天把the dreamers重新看了一遍。以前看過兩遍,普遍的感覺是喜歡前半部份而

不是後半部份。今天再看,才終於把後半部份的味道也給看出來了。

所謂仁者見仁色者見色,帶著有色眼鏡去看的話,這電影也就是個高級毛片罷了。其實是

毛片也無所謂,貝托魯奇的毛片一向評價極高的。

劇情就是69年學潮的法國,美國小青年認識了雙胞胎兄妹,從而開始了一段純真而又複雜

的三角戀。很多影評人評論的角度都是cinematec以及這部片子作為對新浪潮電影的致敬

作來的,(的確男主角之一是當年新浪潮大導Garrel的兒子)對於我等對法國新浪潮一知

半解的人來說,這部片子帶給我更多的感觸是關於革命以及青春的種種想法。

其實革命也好,青春也好,戀情也好,在導演眼中都是一樣的東西。正如他在台詞中所表

達的那樣,電影導演和偷窺者是一樣的。有的時候電影讓你覺得噁心,但是又沒有辦法把

眼睛移開。好的電影肯定是要表現感情的。不管是大島渚那樣洶湧而來的令人喘不過氣來

的感情,還是賈樟柯那樣細水長流令人壓抑的感情。作為觀影者的我們,其地位和偷窺者

應該是沒有差別的。之所以會被電影感動,我想主要是因為那種感情引起了我的共鳴,說

白了就是帶入感。

好的電影即使是題材非常不靠譜,照樣能有強烈的帶入感。比如費里尼的「八又二分之一

」還有「訪談錄」。壞的電影則完全算計怎樣的情節和台詞,乃至是音樂可以喚起觀眾的

感情,比如瓊瑤作品改編的玩意。之所以很喜歡費里尼的電影,是因為它總能喚醒我一些

非常複雜的回憶,那種感受就好像做了一個說不出來的夢,或者是因為喜歡什麼人喜歡的

頭腦發昏。

至於這部電影,到底喚醒了我什麼樣的感情呢?首先大概是對革命的憧憬。生不逢時的我

不知為何卻非常嚮往8年前的那場革命般轟轟烈烈的生活,而且據說當年的兩位主要領導

人一位是老城環的師姐,一位是遙感所的嫡系師兄。或許我生在那個時代,也只是老老實

實的在教室自習的分子之一,不過憧憬永遠都是美好的事情。

其次大概是性。貝托魯奇的電影向來非常的大膽,這部電影裡面就很公開的探討了一種終

極的3p關係,這裡麵包含同性愛,也包含亂倫。我沒有兄弟姐妹,無法理解所謂的手足情

到底是怎麼一回事,不過我想如果我有一個親哥哥的話,那個人對我一定是非常重要的。

還有就是年輕人把性視為一種反抗成人世界的特權的想法,的確也非常有趣。不過好孩子

不應該談論這種話題,呵呵。

最後大概是那種逃避。讀虹影的《背叛之夏》裡面有個情節非常震撼,就是8年前的夏天

之後,那些沒跑掉的人為了避風頭(其實是給一個馬上要逃去德國的開歡送會)就躲到郊

區的某學校暫住(似乎是中戲或者北影)後來就聚在一起搞party,後來就變成了關燈的

那種亂交派對。當時那種無比壓抑的氣氛下,這種行為只能說是無可奈何之後的最後的一

種革命。電影裡面三人躲在家裡每天飲高檔紅酒,沒完沒了的性交,外面的遊行即使天翻

地覆,這曾經的三位左翼積極分子也沒有任何人表示出哪怕有一丁點的興趣。

或許就像《英國情人》裡面的那個朱利安,從劍橋拿了氰化鉀來支援中國革命,後來卻和

陳西瀅的老婆繳不清,咬牙跑去陝北,卻被沿路看到的真正的革命赤裸裸的影響給嚇了回

來。革命不是請客吃飯,革命是要砍頭的,毛澤東關於革命的認識真的是一針見血。空有

革命的熱情卻厭惡暴力,只好躲在家裡面或者是不痛不癢的高喊什麼文化大革命,其結果

只有毫無意義罷了,所以才是the dreamers。

那個時代的人最終也會長大,也會變老,也會擁有權力、財富與地位。現在的法國和40年

前的法國相比,難道本質上有區別嗎?所以說那時的革命只是年輕時的一場夢。作為青春

的記憶被緬懷,被憧憬罷了。

不過我還是非常非常羨慕能夠擁有那樣青春的人。因為革命是要比戀愛還讓人熱血沸騰的

事情,即使槍斃、砍頭,對我來說那才是浪漫的絕頂。希望我的後代能趕上這樣的機會。

---僅以此文紀念在60年代擁有過青春的人們

舉報

評論