電影訊息

電影評論更多影評

2007-11-20 02:26:45

伯恩和七十一號街幽靈

(補記:後來在家看藍光,觀感180度大轉換。小屏才能體會它的好處。)

在電影院看了《神鬼認證3》,過了一半之後就有點不行了,眼也花了,頭也暈了,腦子裡漲漲的難受。好容易忍受到結尾,立刻衝出電影院,長長地呼吸了幾口初冬冰涼的空氣,才好過了一點。

套用一句媒體的話是,我的頭暈眼花很大程度上得益於手提式攝影機拍攝的場面和凌厲快速的剪輯。導演自己的說法是,「我希望電影帶有寫實的、紀錄片式的風格,所以運用了很多手提式攝影機的拍攝,所有街道、行人、追車、打鬥場面都是在實地真實拍攝。」美國媒體評價該片的剪輯是「藝術級別的剪輯」。

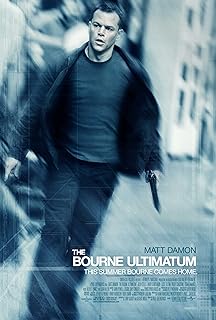

我是帶著很大的期望來看《神鬼認證3》,因為之前的輿論基本上一邊倒,北美票房冠軍,伯恩系列最好的一部,影評人、影迷、各大專業媒體、網站統統給出高分,稱之為超越007的現代動作片。

但是這部確實讓我倒胃口。或者是我被各種輿論炒起來的期望值與觀影效果之間的反差徹底敗壞了胃口。鑒於這個原因,我給它兩星的評價。

不能說這是一部濫片,只是在伯恩系列裡,這部看著是最不爽的。我想導演被第二集的成功弄的忘乎所以,把他在第二集還節制使用的手提攝影風格在第三集徹底發揚光大用到濫俗,原本我以為動作和追逐場面這樣也就罷了,好歹到人物談話或者開會的場面能讓眼睛休息一下,結果還是不停的顫抖畫面,好像攝影師在強忍著癲癇發作的痛苦。媒體和影迷評論一致說動作場面簡潔凌厲,但是說實話我什麼都沒看清,眼前就是人影不停的晃動。

《神鬼認證》前兩部看的是碟,在動作片算不錯的,但是仍然沒有老版的好。

估計現在沒幾個人記得老版了,那是部電視電影,1988年拍的,理察張伯倫主演。我是在1990年看的錄像帶,兩本,三個小時,幾乎眼也不眨。除了緊張懸疑的情節和火暴的動作場面外,更重要的是,老版拍出了人的味道,是迷失的人在尋找自己、尋找過去,尋找來路和家園的故事。

我還能記起理察張伯倫的眼神,在警覺中永遠透著迷茫和痛苦,即使是跟他所愛的女人在一起。可能有先入為主的印象,所以我看《神鬼認證1》的時候,怎麼的都看馬特達蒙不爽。

羅伯特·魯德倫的原著小說國內出版過。我大概是看完錄像帶後不久在書店的打折櫃檯買到的,名字是《七十一號街幽靈》,灕江出版社1987年出版,是施咸榮主編的外國通俗文庫中一本。聽說伯恩系列是三部曲,但是後來並沒有找到另外兩部。

施咸榮在前言中是這麼介紹的:本書在某種程度上是一部西方驚險小說的樣板,作者魯德倫有「當代驚險小說之王」的稱號。他原是個戲劇工作者,當過演員和演出人,也當過編劇,他曾強調戲劇工作對他創作的幫助,說「戲劇工作者懂得自己必須吸引觀眾。他比任何人更明白結構的重要性——從一個事件合情合理地轉入另一個事件,中間決不容許有一刻失去觀眾的注意。因為觀眾一旦不感興趣,劇院只好關門。」魯德倫的小說包括一般驚險小說的主要特點:情節曲折離奇,但又合乎情理,故事發展神速(西方有個評論家說「比槍彈還快」),能使讀者喘不過氣,懸念持續到小說的最後一頁。《芝加哥論壇報》評魯德倫的驚險小說的特點時說:「冒險、性愛、暴力、陰謀……驚險小說的特點應有盡有。」他的小說往往寫一對青年男女(如本書中是一對萍水相逢的情侶)在險惡的環境中共同奮鬥,通過共患難加深了彼此間的了解,滋長了愛情。

《七十一號街幽靈》原名《伯恩的身份》(Bourne Identity)。原書出版於1980年,是魯德倫的代表作,出版後曾被美國兩個有影響的讀書俱樂部選中,僅在1980年4月一月內就重印了六次,曾在《紐約時報》暢銷書目欄列為主要暢銷書達四十餘周之久。這部小說的主人公是個美國特工人員,曾參加侵越的特種部隊,後來化名賈森·伯恩、德爾塔、該隱等,在美國特工機關授意下去誘捕一個國際恐怖組織的頭子卡洛斯。他在一次槍戰中頭部受了重傷,在法國馬賽港附近被漁民救起,經搶救後雖然痊癒,卻已失去記憶。他有六個月未與組織聯繫,美國情報機關中了敵人圈套,誤以為他已經背叛,竟下令通緝並就地處決他。小說主人公在自己的組織與卡洛斯的黨徒們跟蹤追擊下,與他萍水相逢的情侶瑪麗歷盡艱險,最後受了重傷,真相終於大白。

書的結尾部份是這樣的——

「是這樣。從某種意義上說,他是我們大家的活的微觀世界。我是說,我們大家都想弄清楚自己空間是什麼人,對嗎?」

瑪麗走到海邊別墅的前窗前,岸內是隆起的沙丘和一片用鐵絲網圍起來的海灘。還有崗哨,每隔50英尺就有一個持槍的人。她能看到他在幾百碼遠的海灘上,正用貝殼飛擊水面,看著它們在輕輕拍岸的浪尖上跳躍。這幾個星期休息得很好,對他有好處,他軀體上佈滿斑斑疤痕,但是傷癒合了,人結實了,噩夢還沒有消失,痛苦的時刻在白日時常出現,但是終究沒有那麼可怕了,他已經開始能應付,也開始笑了。潘諾夫說得對,他在發生變化,形象變得比較清晰了。以前沒有意義的東西現在找到了它們的意義了。

此刻又發生什麼事了!啊,上帝,什麼事?他跳進水裡,拍打著水花,呼喊著,然後,又突然跳了起來,躍過海浪衝上岸來。在遠處,鐵絲網旁,一名衛兵迅速轉過身來,手中抓起步槍,並從腰帶上抽出一隻手提式無線電。

他穿過潮濕的沙灘朝房子奔來,身子晃動著,腳狠命地踹進柔軟的地面,身後濺起小花和細沙。怎麼回事?

瑪麗愣住了,為迎接他們知道總有一天會到來的時刻作好準備,也準備聽到槍聲。

他衝進門,胸膛起伏,喘著氣。她從未看到過凝神著她的這雙眼睛有這麼清澈。他說話了,那麼輕柔,輕柔得她幾乎聽不見。但她還是聽見了。

「我的名字是戴維……」

她慢慢向他走去。

「你好,戴維。」她說。

評論