電影訊息

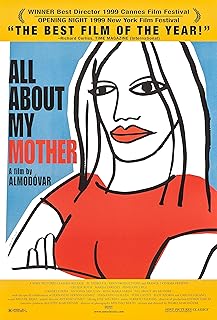

我的母親[2000]--Todo Sobre MiMadre

編劇: 佩卓阿莫多瓦

演員: 西西莉亞蘿絲 瑪麗莎‧帕雷德斯 坎德拉潘娜 Antonia San Juan 潘妮洛普克魯茲

关于我母亲的一切/论尽我阿妈/我的母亲

導演: 佩卓阿莫多瓦編劇: 佩卓阿莫多瓦

演員: 西西莉亞蘿絲 瑪麗莎‧帕雷德斯 坎德拉潘娜 Antonia San Juan 潘妮洛普克魯茲

電影評論更多影評

2007-11-30 05:41:11

女人的故事,女人的電影

阿莫多瓦的電影永遠是與女性有關的,關於我母親的一切》也不例外。

從敘事角度來談,阿莫多瓦的影片幾乎都是順敘的。從《捆著我綁著我》,到《活色生香》,再到《關於我母親的一切》,還有後面的《對她說》及最近的《回歸》,我們可以看到他的影片中永遠有一條清晰分明的時間線。比如說《關於我母親的一切》,影片中的女主角在敘述的過程中不斷地在交待過去的,不同的女人提到同樣一個男人,各自回憶不同的傷心事,但故事的主線卻保持著順序的結構,背景的交代經常利用人物的語言來表述,使得影片內容豐富飽滿且不拖沓冗長。這種結構非常適合女性觀眾的思維方式,在最短的時間內最大化的了解故事內容。

那麼,《關於我母親的一切》又是一部怎樣與女性有關的電影呢?

首先,主角是女人。

這一點是毋庸置疑的,阿莫多瓦只拍女人的故事。在影片中,男性角色完全被淡化了。看影片中的幾個角色:Cecilia Roth 扮演的曼紐拉,是一個單親媽媽;Penelope Cruz 扮演的露莎,是一個與父母關係淡漠的女青年;而Marisa Pardes 扮演的「媽咪」,則是女演員兼同性戀。而影片中出現的男性:首先是曼紐拉的兒子,這是影片中唯一一個陽剛有朝氣的男孩,卻早早的被導演安排車禍的慘劇;變性人尼娜,她儘管還保留男性的生殖器官,但卻是花了大價錢把自己改造成了女人並且以女人的身份面對公眾,她在舞台上的演說是她女性心理的真實寫照;另外還有讓女主角和女配角懷孕的羅拉,但羅拉顯然已經有了假的胸部,已然嚮往成為女子;此外還有露莎的父親,卻是得了老年痴呆症,連自己的女兒都不認識,對人事的識別率還不如養的狗。在慣常的社會生活中,占主導作用的男性角色諸如父親、丈夫、兒子、男友、上司在影片中已完全處在一個次要角色了。

其次,情感的處理方式是女性的。

既然以女性視角來說故事,那麼情感的處理勢必要融合女性的角度。在阿莫多瓦的影片中,所有的女性都是異乎尋常的堅強卻非鐵石心腸。每當她們遇到問題時,出於本能,她們會有脆弱的一面,但她們卻是可以快速冷靜。這似乎有古希臘日神精神的影子,儘管遭遇的一切會讓感情沉迷其中,但卻不會過份的沉溺,到了該做些什麼的時候立刻驚覺並且從容,永遠能保持一份理智。這樣的情緒不僅是體現在本片中的曼紐拉身上,在《回歸》中,女兒誤殺了繼父後,佩內洛普從容的埋藏丈夫的屍體。

再次,這部影片中潛藏著女性本能的歸屬感。

儘管影片中所有的男性角色都被忽略了,當她們遇到問題時,能立刻開始獨當一面。曼紐拉是單親母親,卻可以在喪子之痛後完成兒子的心願;露莎得了愛滋病並且懷孕,卻可以堅強的離開家庭找尋援助;露莎的母親要養家,還要照顧弱智的丈夫,全片中,除了在對母女關係表現困惑外,完全沒有絲毫的柔弱,在電影剛開始甚至很強應得拒絕曼紐拉到家裡幫傭,也是一個有自己的精神和堅持的女人。這個群體在影片中卻居於主導地位,她們遇到問題時並沒有退縮和妥協,而是勇敢地面對問題並解決之。

當她們以女性的角色意識到自己處於一個被支配的弱者地位時,她們就開始覺醒。隨著自我意識的日益強烈,她們開始探索,抗爭,甚至畸形(比如說Cecila Roth在《激情迷宮》中扮演的角色)。這種自我意識不斷地提醒著女性們的獨立,她們為了自己的生活選擇了堅強和獨當一面。

但是,這一切的堅強和獨當一面,根源卻是女性本能的歸屬感:曼紐拉所作的一切都是為了兒子;露沙所做的一切是因為對一個男人的愛;露莎的母親的生活重心則完全圍繞著自己的丈夫。影片中她為了讓丈夫保持心情的滿足,甚至告訴他自己的外孫是曼紐拉的孩子,曼紐拉是家裡的廚師。當她看到自己的女兒的戀人(姑且說羅拉是露莎的戀人)是個變性人時,她的反應是激烈的。她可能無法理解這樣的一個男人如何做自己女兒生活的重心。

那麼,羅拉對她們造成了傷害了嗎?

我想,傷害是無法避免的,但隨著時間的推移他們卻是把傷害感放到 了次要的位置。曼紐拉追隨羅拉,哪怕看到他有了義乳也無所畏懼,但卻在懷孕後毅然決然的離開了他。我想,一方面,她又有了新的支柱,另一方面,羅拉對她的傷害,在那一刻可以因為生活重心的轉變而變得次要了吧。黑格爾曾經說過:精神的創傷完全癒合了。這種行為不是持久的;當精神不再有這種行動時,其中包含的特殊性(個體性)也就立即消失了(黑格爾《精神現象學》)。隨著時間的推移,隨著兒子的出現,羅拉對曼紐拉的傷害已經被她逐漸的埋藏在記憶中,直到兒子的死,才有喚醒她還有這份未了的緣份。

曼紐拉決定去尋找羅拉,在這個過程中,她發現她不是唯一一個因為羅拉而改變生活的人,她們相互理解包容。最後見到羅拉時,她並沒有責備他,責備已經毫無意義,她只是陳述事實。羅拉是一個想按照自己方式活的人,這也就註定了他與現世的格格不入。但終究曼紐拉還是和他和解的。黑格爾說過,和解的保證就是客觀地生存的精神,它在其對立物中把握了對作為普遍本質的自身的純粹知識……這種互相認可就是絕對精神。

在最後,誰對誰錯已經不重要了,曼紐拉又有了一個孩子,生活依然要繼續。

影片本身又是如何表現這麼多內容的呢?

首先,《慾望號接車》在影片中是思想的主線。

說《慾望號街車》是故事的導火索,是成立的。曼紐拉因為扮演《慾望號街車》結識的羅拉,也因為《慾望號街車》失去了自己的兒子,同時也因為它和媽咪及尼娜結識。可以說這台戲串聯了她的一生。

導演為什麼選擇《慾望號街車呢》?《慾望號街車》的作者是田納西 威廉斯,他是一個同性戀者,深愛著法蘭克·梅格,法蘭克去世時,田納西說法蘭剋死了,他也就死了。而介紹他們認識的卻是卻是著名的作家卡波特。而影片中,兒子生日的那天曼紐拉送給他的那本書的作者正是卡波特。

曼紐拉因為羅拉扮演史丹尼而和他相識。在劇中史丹尼是暴虐的,而女主角布朗許則更是幽怨,她在劇中說過:「不管你是誰,我總相信陌生人的好心。」卡波特更是喻為:「滿腔情慾,滿腔悲哀。」片中,曼紐拉曾經扮演的是配角,也就是媽咪的同性戀對象所扮演的角色;媽咪扮演了布朗許。在她的伴侶尼娜只顧自己吸毒棄她不顧時,她選擇信任萍水相逢的曼紐拉,曼紐拉在舞台上替代過尼娜的角色。尼娜最後還是離去了,如同法蘭克·梅格離開田納西一樣。

而影片中同樣和羅拉有關係的露莎在落魄時,寧可向素昧平生的曼紐拉請求的幫助,也不願意去找自己的母親。她和家庭疏離,卻信任著一個陌生人。她發現自己的父親認不出來她時,她沒有解釋,只是說了一句:「爸爸,再見!」卻把身後事交待給了曼紐拉。這不也正是《慾望號街車》的寫照嗎?

阿莫多瓦以《慾望號街車》作為道具,把影片中人物內心的微妙情感交待了一遍。。曼紐拉兩次看《慾望號街車》,一為曼紐拉在兒子生日那天和兒子一起看,另一個則為她獨自看,同樣的演員,同樣的劇情,甚至旁邊還有一個同樣的作為,但天人以隔。這樣的手法在他的其他影片中也多有運用,比如說《對她說》中的先鋒芭蕾

其次,三個拉斯班德講清楚了故事。

羅拉叫拉斯班德,曼紐拉的兒子也叫拉斯班德,露莎的兒子依舊叫做拉斯班德。這三個拉斯班德,一個是變性的癮君子,一個是車禍身亡的兒子,一個是襁褓中的嬰孩。他們三個是影片中最重要的男主角,但卻是極其弱勢的。唯一一個能夠給人安慰和支柱的兒子拉斯班德,卻被導演安排了車禍。也正是因為車禍,故事才得以進行,也更能體現出曼紐拉的獨立精神。曼紐拉懷孕後,選擇獨自撫養孩子;喪子後,完成兒子的心願;露莎死後,毅然決然的帶著小拉斯班德找一個更好的生活環境,男人成為了弱勢,但生活的重心依舊是因他們而起。

第三、與女人的關係,體現曼紐拉的性格特點

曼紐拉是剛柔並濟的,這體現在她與女人的關係上。

片中的女性角色在於曼紐拉相遇時都是處於危難之中的:阿悅和她再次遇到時正在受傷;露莎則懷孕並且得了愛滋病;演員媽咪則深陷感情的泥沼。在這樣的情境下,曼紐拉的出現適時地給了她們幫助並獲得她們的信任。。

因此,我們也就很容易從她與周圍女人的關係看到曼紐拉堅韌的一面。她的情感方式註定了影片充滿尋找的意味。這種尋找的意味在很多電影中我們都能看得到,比如賈木許的《破碎之花》,文德斯的《德州巴黎》,但卻沒有哪一部像本片,能讓人看到如此堅強的一股力量,難能可貴。

舉報

評論