電影訊息

電影評論更多影評

2008-02-25 21:50:27

如歌的長鏡頭

巴讚的長鏡頭理論:1,長鏡頭和景深鏡頭的運用可以避免嚴格限定觀眾的知覺過程,它是一種潛在的表意形式,注重通過事物的常態和完整的動作揭示動機,保持「透明」和多義的真實;2,長鏡頭(鏡頭—段落)保證時間的時間進程受到尊重,景深鏡頭能夠讓觀眾看到現實空間的全貌和事物的實際聯繫;3,連續性拍攝的鏡頭—段落體現了現代電影的敘事原則,搌棄戲劇的嚴格符合因果邏輯的省略手法,再現現實事物的自然流程,因而更有真實感,長鏡頭作為一種電影風格和表現手段在展現完整現實景像方面有其優越性,但巴贊把它的美學意義絕對化,因而從六十年代以來就遭到某些電影理論家的批評。

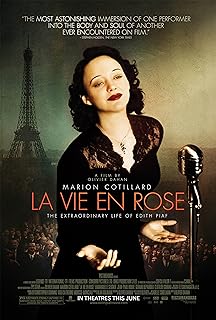

伊迪絲琵雅芙1915年12月19日出生於巴黎,正逢一戰,成長於動盪的世界和貧窮動盪的家庭,馬戲團表演柔術的爸爸和街頭賣唱的母親賦予她天賦,造就了傳奇的她。從一名底層的街頭歌手,到站在高高奧林匹亞舞台上演唱的明星,世態炎涼她經過,良師益友她經過,柔情蜜意她經過,萬人崇拜她經過,心碎孤獨她經過,一戰時她是被父母拋棄的孩子,二戰時她不顧納粹的威脅和猶太人同台演出,她一生坎坷,經過多次車禍,她曾經倒在舞台,人們以為她倒下就再起不來了,她卻在那一刻感受到神秘的力量,她知道她生而為歌唱,她會用一生來歌唱,象戰士一樣歌唱,抗爭不幸的命運,用靈魂感動眾生,用歌聲祈禱上蒼。

一米47的身高,瘦小單薄的身材,一雙孩童般的大眼睛閃爍天真,看上去柔弱而楚楚可憐,但是當她開始歌唱時卻充滿力量,這就是伊迪絲琵雅芙。她成長於底層,因為美妙歌喉進入上流社會,看盡社會百態,看破虛偽看破勢利,她唱街邊的妓女,她唱虛偽的紳士俗雅的淑女,她唱給這些紳士淑女聽,因為她恨;她也愛,她唱情歌,給她的愛的人;她有信仰,她唱自己,上蒼在聆聽。

影片中大量跟拍的長鏡頭中是另一個琵雅芙,瑪麗昂·歌迪亞表演的琵雅芙,她用戲劇化的表演表現琵雅芙戲劇化的人生,導演用充滿了戲劇化內在蒙太奇的長鏡頭跟拍了伊迪絲琵雅芙的一生,意識流的敘事將即將告別人世的琵雅芙的回憶一一展現、交叉跳躍。如同琵雅芙的歌唱,她將愛恨愁怨嘲諷戲謔現實的冷酷辛酸熔進深沉的激情唱出傳世的歌曲。長鏡頭如音符輾轉跟隨,現實而戲劇,戲劇而現實,無論在街頭還是酒館,陋巷還是劇院,現實的鏡頭中總有一處舞台,鏡頭本身是另一個舞台,琵雅芙內心有個舞台,這個舞台讓內心封閉的她有了出口,她可以盡情表達,她和這個曾經令她備感壓抑的世界的有了聯繫,同一個她同一副歌喉,曾經站在街角接下街邊樓上婦女從窗口扔下的硬幣,也曾經站在高高舞台為人崇拜,唱片廣播電視訪談,雜誌小報吹捧八卦……上蒼對她眷顧不多,鏡頭裡那個世界總是不見天的,像一個十足的舞台,她迂迴於後台與舞台間的狹窄走廊,上蒼眷顧,她的命運千迴百轉,否則她縱有聲情歌才也不過重蹈她媽媽的覆轍。

她有兩個媽媽,一個自卑自私的媽媽用藝術家來標榜自己,一個隨性又虔誠充滿母愛的媽媽用身體換取衣食,一個媽媽看著她就像看到卑微的自己對她沒有一絲愛意,一個媽媽看到她彷彿看到一顆救命稻草在冷酷的世界裡不再孤獨,兩個幼年時撫育她的媽媽給予她分裂感的性格,自卑自戀不為世俗所動,她用激情歌唱玫瑰人生,她像蓮花出淤泥而不染,市併沒能埋沒她,上流社會也沒能侵蝕她,她活得自我而頑強,她的人生際遇與眾不同,在底層她備受歧視,機緣巧合,她的天分被能欣賞她的夜總會老闆發現讓她有機會一步一步邁進上層社會,陌生的上層社會才是她的舞台,當她站在夜總會舞台唱著底層的辛酸憤懣時卻能找到欣賞她歌唱的耳朵,才藝讓她再次變成那個曾經被寄養在妓院被一群女人關愛的孩子,人們圍著她轉。而她在尋找一個能讓她去關愛的人。

她唱玫瑰人生,她的愛情經歷豐富多彩,她和伊夫蒙當的愛情為法國人熟知,沒人知道她們為什麼會突然就分開。與著名拳手的愛情故事成為一九四七年大小報紙津津樂道的話題,這段愛情了結於一次空難,拳王永遠地離開了她。之後她的愛情故事還在繼續,她遭遇兩次嚴重車禍,治療過程中染上毒癮,這讓她的身體過早衰退,她的玫瑰人生還在繼續,婚姻情愛,一直到她快走完人生的時候還在戀愛。她說過唱歌和愛情在她的人生中一個都不能少,否則生命沒有意義。

在她生命快到盡頭時,她不顧醫生的勸告,堅持六零年的奧林匹亞演唱會照舊進行。一曲《不,我什麼都不後悔》就像臨終前的禱告。影片裡這時候的她謙卑面對觀眾,瑪麗昂·歌迪亞的表演不負眾望,她不僅能把自己演老幾十歲,還把一個經歷過真實滄桑面對上蒼內心謙卑的人的神態眼神演繹出來,這個年輕的女演員會成為再一個法國的驕傲。六二年九月伊迪絲琵雅芙在巴黎艾菲爾鐵塔下為全巴黎演唱了Le Jour le plus long,她的光耀無與倫比。一九六三年伊迪絲琵雅芙在坎城告別了人世。

影片結尾時琵雅芙在記憶中閃回過往的一切,她不後悔一切,雖然命運對她不公,雖然她有過很多錯誤,她的爸爸給過她愛但是她卻一直沒放在心上,她有過一個小女孩,卻因為她疏忽冷淡讓自己的孩子重複了自己的不幸的童年,她的孩子死與腦膜炎,鏡頭中的她在驚慌失措趕往醫院時惶恐回頭看了一眼鏡頭,在醫院面對鏡頭她抬眼看上蒼惶恐羞愧。往事隨風,在她最後的日子裡畫面里有了天,她的玫瑰人生,這部影片,都隨歌走向盡頭,曲終人不散,為人懷念,傳唱。

巴讚的長鏡頭理論在這部影片中被活生生顛覆掉了,鏡頭長而唱般的充滿了戲劇性的內在激情,詩歌般直觀抒情。

TOM專稿 請勿轉載

評論