電影訊息

電影評論更多影評

2008-03-11 01:46:20

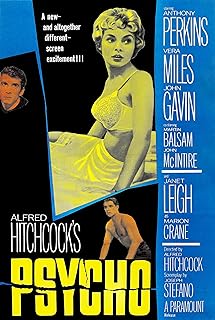

驚魂記

希區柯克的電影曾拜會過兩部:《蝴蝶夢》與《美人計》,分別由瓊·芳登和英格麗·褒曼領銜主演,理所當然成為傳世經典。《蝴蝶夢》精準地再現陰森的曼德利莊園和鬼魅般的丹佛斯太太,它完全印證你對於小說的各種想像。《蝴蝶夢》的好,在於名著的普遍認知性。儘管結局無法修改,卻仍然被過程挑逗得欲罷不能。我不認為有後來者超越的可能性,翻拍是徒勞的。至於《美人計》,更像是西施的美國版,愛情的比重要多於間諜戲分,英雄救美的難度幾乎為零。當然,這些小小的欠缺絲毫影響不了四十年代人們對於英格麗·褒曼的狂熱。

昨晚看《驚魂記》,整夜睡不踏實,支著耳朵戒備門外的動靜。過去了十幾個小時,背上還滲著「颼颼」的寒意。我很詫異這樣的後遺症。

這是希區柯克1960年的名作。故事脈絡很簡單,採用平鋪直敘的手法來講述事件的來龍去脈。年輕漂亮的瑪麗安想跟男友結婚,無奈對方要負擔前妻的贍養費而無能為力。正好老闆讓她把四萬現金存入銀行,瑪麗安一念之差,收拾行裝,攜款私逃。雨夜,驅車拐進了貝茲汽車旅館。

時長不到兩個鐘的電影,用平緩的鏡頭提示故事起因花去半小時。我已經相當肯定貝茲旅館就是瑪麗安的葬身之地。請允許我稍費口舌來描繪一下這人間地獄的地形地貌:貝茲汽車旅館是個前庭後院的格局,12間客房呈四合院形狀,當晚空無一人。後院是三層小樓,住著貝茲和他母親。總之,瑪麗安是死定了,我們倒也不急,好整以暇地且看她怎麼個死法。她登記、藏錢、聊天、吃飯,洗澡……原本,她已經決定回家還錢,重新過上正常的生活。電影沒有刻意渲染危機逼近的恐怖,浴簾外,一個女人高舉匕首,隨即瑪麗安滑倒在地,大大的眼睛像個漂亮的木偶。直到死,都像一個玩笑。

貝茲是個略帶羞澀的年輕男子,孝順而且友善。影片的調子從瑪麗安死後開始變得詭異。小提琴單調高昂的重複著幾個音節,拉動你的心臟急速跳動。大提琴象徵性地緩和一下,卻只有讓你呼吸停頓。其實畫面遠沒有你想像中可怖,無非是貝茲耐心地清理屍體,收拾房間。但是寒意在慢慢積聚,貝茲巡視房間陳設,每次關燈都讓人心裡一緊。房間裡的餘光和鏡頭的聚焦將考驗你的耐力,直至崩潰。我不知道希區柯克是怎麼做到的,在那個女人第二次高舉匕首撲向獵物的時候,身經百戰的我已經發出了尖叫。

事後我客觀地分析過,影片總共三次行兇現場,最後一次未遂。剛才講過,第一次殺瑪麗安也不算特別嚇人,到最後卻可以把觀眾弄得魂飛魄散呢?兇器只是把小小的匕首,對方不過是個老女人,力氣有限。是高舉匕首的姿勢?還是奮力捅刀子的兇狠呢?或者拋開這些,進入更深層次:是不合邏輯的殺人理由?現在是下午5點,在我回顧細節的同時,脊背發涼,有些寫不下去了。

OK,好在《驚魂記》面市48年,不存在劇透的問題。希區柯克用直觀的伎倆把觀眾引進了圈套,讓我們看到了兇手,聽到了對話,讓我們相信這一切都在發生。然而,這不過是一起典型的精神分裂連環殺人案。

也算是天意,昨天我另看了兩部電影:1999年的《搏擊俱樂部》和2007年《布魯克斯先生》。同樣是精神分裂的犯罪片,流俗於「人性惡」的一面在對方那裡,而第一人稱的「我」總要滅了劣根性,重新做人。拋開觀賞性不談,所宣揚的觀點跟中國的「人性本善」暗合,不能說不是對西方信仰的諷刺。如果沒有昨晚的《驚魂記》,我會喜歡《搏擊俱樂部》的摸不著頭腦,也會喜歡《布魯克斯先生》裡的出爾反爾。但是很遺憾,它們給人「畫虎不成反類犬」的譏諷。也許,我應該厚道一些。

《驚魂記》適合熱愛思考的觀眾;更加適合事先沒做任何資料預習的觀眾;非常適合尋找希區柯克腳印的觀眾。最重要的是,適合那些經歷奧斯卡疲勞戰之後的渴望放緩腳步,回顧經典的同好們看。

活著真好!

2008年3月10日

評論