電影訊息

電影評論更多影評

2008-04-09 07:13:09

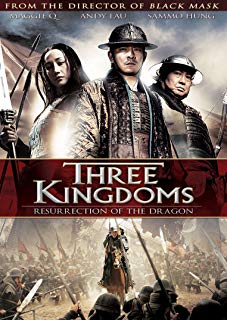

《見龍卸甲》:樂呵樂呵得了

看這部港產三國電影其實是「研究」一門電影學問。這門學問不是專科出身的技術性,也不是草根出身的品味問題。它很簡單,就是一種矛盾感受,一種建立在戲說和正說、古典與現代之間的自相矛盾。

很多人寧願接受《見龍卸甲》的歷史觀,是因為相信電影的最大功能在於娛樂,而不是思考。找個空閒時間,找個伴侶或朋友,坐在黑屋子裡面看到就是某個聲情並茂的話題。正巧,這個話題相當熟悉,從小到大,即使乞丐都知道。

於是,這個電影不由自主就讓人產生一種莫名。面對港式的三國論,面對導演李仁港的趙雲論,面對《三國演義》的原著文字和小人書的普及作用,面對這部經典古典名著的號召力,一個人中國內地人士如果不納悶是不正常的。

人民文學出版社的《三國演義》小說版序說過,只有黃巾起義是唯一正義的,屬於反封建行為的農民起義,其餘皆是封建郡主的爭權奪勢。是的,這就是問題所在。以我們常年所受的教育看來,李仁港的趙雲儼然是被封建地主階級壓榨的犧牲品,不是大家心目中的英雄。

這彷彿傷害了親民的經典形象,於是又搞出了另一個更為古老的問題。孔子教育出來的上下五千年文明中的國人對英雄的概念。這個英雄顯然不是張藝謀的英雄,而是傳承出來的眾口鑠金。而且,大家是輕易不允許他人顛覆英雄的偉大形象的。更何況,是常勝將軍。

趙云為常勝之名付出多少辛苦,大家不曾研究,但趙雲的英雄事蹟卻傳播極廣。因為,他有盛譽在身,而且草根。這依稀有一種吉祥的期冀在人心中,感受起來就像李仁港請狄龍演關羽,就像港人敬神一般拜關公一樣,屬於同性質的景仰。

還是孔子的問題,導致了趙雲的威名。長坂坡捨命救阿鬥,七進七出讓曹操嘆服。趙子龍的行為同孔子的教導異曲同工,一切要順應權威的高度忠誠。所以,當李仁港的趙雲也走上了港片「出來混就一定要還」的套路時,內地觀眾估摸是失望和驚詫交織的。

中國內地電影工業和中國足球一樣讓人傷心,好在還有港產片和好萊塢潮流。這句容易遭人罵的話其實很實在,誠懇的代表了主流的電影價值觀。對於電影的影響力來說,一個國家沒有雄厚的電影工業,何談培養必要的價值觀。

港片在中國內地的人緣非比尋常,影響了眾多的人文走勢和文化傾向。面對規整的《見龍卸甲》,一種感受是驚奇於港片也在嚴肅的講歷史,另一種感受玩笑講這是港產電影的歷史觀。前者的驚喜多是為港片的前進而期盼,後者的感受是還是迷信宿命論的價值觀。

反過來,香港影人也撓頭的很。為適應內地觀眾我要擺弄歷史,這對於香港來說的確是難題一樁。因為,港人遵循的文化潮流是國際級的,雖然孔子的影子尚存,但決不是主流。要嘛鄧大爺為什麼一定要港人治港呢?況且,港人對外來文化的學習可是有口皆碑的。

影片動作場面的創意幾乎都來自《三國無雙》之類的日本三國遊戲。服裝是高級的」COSPLAY」、人物要有女將一名、尤其是場景活脫脫三國無雙的戰地再現。這種現代化的借鑑並不是原則性的犯民族錯誤,而是一種有效借用。

尤其是電影的動漫氣質,在華語電影中很新鮮。激鬥中 每格鏡頭,都是24格漫畫中的一幅圖片。對於這種漫畫質感,真的有些讓人激動。況且,李仁港已經相當厚道了,沒有設計什麼PK大招兒玩玩CGI,而是在努力認真的講述自己的價值觀。

影片中劉德華和Maggie Q最出彩。劉德華的樣子距離趙雲的形象絲毫不遠,成為趙雲必然是華語男演員中的首選。而Maggie Q則受益於得體的形象設計。曹嬰這個虛構遊戲人物本來是適應商業時代的產物,而李仁港設計的女將形象很忠於中國傳統認知,是一個頗具古典味道的美麗女性將領。

羅平安那個角色太惡了,活脫脫從香港黑幫片中衍生,講述了一番不合邏輯的世界觀。不是說真正的結局是他背叛了嗎?如果港版真的這樣,那最惡的還是電影局的領導們,又一部被刪減的港片。

如果真的厚道一些,就請香港影人開個會,要不徹底將他們洗腦,要不就別動不動就刪。香港影人這方面真的要向陳可辛學習,《投名狀》就是最成功案例。不僅刪減後不影響劇情,且各路通吃,觀眾也看得很舒服。

觀者以為,影片最成功之處是配樂。片中的原聲音樂不僅旋律大氣出眾,而且與影像溶於一體。《見龍卸甲》的原聲終於可以讓人從古曲《將軍令》的千篇一律中擺脫出來,找到一種新的品性。最可貴的是,配樂的音符完全是中式風格,且深得中國古典音樂的精華。

作為第一部實質意義上的三國電影,《見龍卸甲》更證明了老祖宗留下瑰寶的意義。一部《三國》可以整出多少史詩電影自不必說,內地電影的羸弱也不必再說。重要的是,因為電影製作的落後,內地短期內是無法嘗試心目中的《三國》了。

所以,還是省省心,不要較真於歷史史實的考證了。後面還有吳宇森的《赤壁》和美國人敬拜的《西遊記》。真要想較真兒史實,無異於玩火自焚。更何況,中國內地拍三國,估摸要請易中天作顧問的,才有可能變成史詩。顯然,這也一定會被人罵的。

還是李仁港聰明,完全遵循商業電影的製造原理。古有古的,今有今的,內地有內地的,港產有港產的,外來有外來的,又不是拍科教頻道,還不是讓大家樂呵樂呵得了。所以,《見龍卸甲》告訴我們一件事兒,原則上一定要適應商業化電影的路數和潮流,不然還是不要看了。

評論