電影訊息

電影評論更多影評

2008-05-19 18:08:50

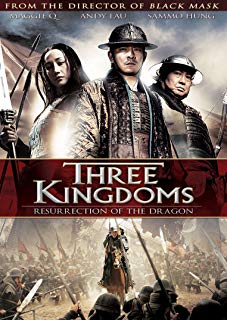

[轉載]我有平安如江河:電影《見龍卸甲》

我有平安如江河:電影《見龍卸甲》

-|王怡 發表於 2008-5-17 10:25:00

常山趙子龍,我少年做夢都想在螢幕上見到他。

但《投名狀》將兄弟結義傾覆了,這部趙雲傳又將一種「富貴不還鄉、如錦衣夜行」的英雄本色,帶入了一切有為法,皆如夢幻泡影的佛家世界觀。趙雲在鳳鳴山一戰成名,百萬軍中救回阿斗(導演把長坂坡改在了鳳鳴山)。幾十年後,他當年的大哥羅平安,還是馬前老卒一個,回回在校場上,聽這位常勝將軍喊道:「常山趙子龍領命」,他就遠遠地喃喃自語,說「常山羅平安領命」。

結果領的是什麼命。趙雲最終兵困鳳鳴山,回到起初的山廟,起初的念想。叛徒羅平安癱軟在地,說,人生幾十年,我一直在原地打轉。此時的劉德華,演出了滄桑與頓悟之間的一種氣象。他說,大哥,你說過要領我走完地圖上這個大圈。走完了,天下就太平。但我花了一輩子,不過在原地打了一個轉而已。

有這段對白墊底,趙雲這輩子第二次單騎衝入百萬軍中,就不是存在主義式的。而是對人生之不動如山的意義的,最後的絕望一擊。

為什麼趙雲第一次衝入曹營,可以七進七出;第二次就必死無疑呢。必然得連影片都不再給一個畫蛇添足的鏡頭。經驗主義的回答是,年老體邁;邏輯主義的回答是,身中劇毒;儒家世界觀的最玄妙的回答,則是氣數已盡。

人若亡了,不是我亡,是天亡我也。

人若興了,不是祝福,是從來沒有什麼救世主。

這就是從趙雲到姚明,從羅平安到陳冠希,從馬克思到筆者的,一貫的德性麼。

從投名狀到趙雲傳,從古惑仔到無間道,香港電影數十年如一日,戮力要摧毀的,就是一個「立功」的烏托邦。反觀大陸電影,對於「立德」和「立言」的烏托邦,迄今尚缺乏一個搧得出手的耳光。

往往高高舉起一個巴掌,降落後卻到處亂摸。

趙雲必敗的緣由,對一個基督徒來說,就是不動如山的東西,最後都搖動起來了。一個不可搖動的國,對名滿天下的趙子龍來說,比當年那個夢想衣錦還鄉的年輕人,反而更加渺茫。

同樣是百萬曹軍,從血氣的敵人,變成了信仰的敵人。

我喜歡這部古裝戲,因為它說,自古英雄的路就是這一條,不是十字架,而是死刑緩期執行;不是獻祭,是陪殺場;不是拯救,是大不了一起死。

用一句行話,就是砍頭不過碗大疤,二十年後又是一條好漢。

翻譯過來,所謂英雄,就是大不了和你一起死的人。

以前我最愛的將就是趙雲。愛那個大不了和我一起死的好漢。但和《見龍卸甲》的趙子龍一樣,我始終也要一個不可搖動的國啊。

尤其昨天,我在床邊扶著孩子禱告,高層公寓就像船一樣地搖起來。人生到此,死也罷,活也罷,總要有一種平安如江河,有一種喜樂如泉湧,有一種慈愛如海洋。我才不會像趙雲那樣,臨了單槍匹馬,向著全世界衝去。

不然,怎麼區分趙雲和堂吉訶德的政治面貌。

尤其昨天,當「不動產」忽然變成了一個極具荒謬感的概念。當人以為不動如山的,晃蕩如鞦韆。人就求問他生命中真正不動如山的,到底有是沒有;有信心與確據,還是有猜想與反駁?

不然奪命而逃,和跪下來禱告,有什麼區別。撒手離世,與活在一生因怕死而為奴僕的恐懼中,又有什麼迥異。

當時我想起一個人,一句話。是使徒保羅說:「我活著就是基督,死了就有益處」。我就按手在一週歲的孩子身上,說上帝你若帶走我們,實在好得無比;你若留下我們,我們這一生要做什麼。

我是倣傚保羅,就如羅平安倣傚趙雲,無論元帥的旨意是什麼,為將的回答都是一句話,「常山趙子龍領命」。

和知命的人生不同,我如中年孔子有三畏,不敢如晚年孔子知天命。就像我不知道明天的太陽是否照常升起。

和認命的人生也不同,我不敢否定任何的可能,因為人否定的可能性,還要回來。人死死握住的可能性,反要喪失。

和違命的人生更不同了,人若違命,人就是以自己為命。自己的命根子,有一天是自己的掘墓人。

當晚夜宿公園,我想起另一個人,就是趙雲。也忽然懂了這麼多年,從趴在地上,吹騎馬打仗的三國紙人開始,直到看見電影中劉德華白衣白袍的畫面,為什麼有一份藏不住的激動?原來趙雲的形象蘊含著一個領命的人生。從小我羨慕那一聲「得令」,一直勝過羨慕令牌哐噹一聲扔到地上的動靜。原來我拼命想做一個不想做元帥的士兵。就是一個知道自己到底為何而戰的人。因為知道,就把性命完全交託給那一位施令的元帥。就像在婚姻中,完全交託給妻子;在手術台上,完全交託給操刀者。

而人生的兩大悲劇,就是永遠找不到那位元帥,和永遠找錯那位元帥。

於是災難的介入,成為一個機會,讓正常的顯得不正常,不正常的顯得正常。於是我們與世界的親密關係受到打擊,我們以為不動如山的,在頃刻被毀,我們的世界觀也必將隨之傾覆。我們開始超過地上的一切關係,而指向每一個人在靈魂中的關係。

災難的介入,是一個昂貴的機會,讓彼此沒有關係的人,變得更有關係。今晚一位讀者打來電話,說我不認識任何一個四川人,但你們的災難,卻比以往的任何宣傳,更讓我知道我與四川人同屬一個族群。

一個悲涼的人生,是看完《見龍卸甲》,然後說,今夜,我是趙雲。

一個蒙福的人生,是那位向什麼人就做什麼人的保羅,他會說,今夜,我是汶川人。

是趙雲,他就說,天妒英才,天亡我也。

是保羅,他就流淚禱告,說「人算什麼,你竟顧念他」?

2008-05-13,震後,於成都少城公園。

評論