電影訊息

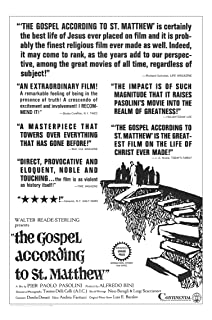

馬太福音--The Gospel According to St. Matthew

編劇: 帕索里尼

演員: Enrique Irazoqui Margherita Caruso Susanna Pasolini Marcello Morante

马太福音/TheGospelAccordingtoSt.Matthew/玛窦福音

![]() 7.7 / 12,969人

137分鐘 | USA:91分鐘 (edited version)

7.7 / 12,969人

137分鐘 | USA:91分鐘 (edited version)

編劇: 帕索里尼

演員: Enrique Irazoqui Margherita Caruso Susanna Pasolini Marcello Morante

電影評論更多影評

2008-09-08 17:40:45

羅傑·艾伯特《馬太福音》

馬太福音

——導演:帕索里尼

文:羅傑•艾伯特 翻譯:Joshua

皮埃爾•保羅•帕索里尼曾有一次滯留在聖方濟各的故鄉阿西西,那是1962年他去那兒某個聖方濟各修道院參加一次研究會的時候。儘管帕索里尼以一個無神論者、馬克思主義者和同性戀者著稱,他還是接受了教宗約翰二十三世發起的與非天主教藝術家進行新一輪對話的邀請。

街道因為教宗的到來而擁擠起來,帕索里尼只能在他旅館的房間裡打發時間。他找到一本福音書,並「一口氣把它讀完了」。根據其中一部福音書拍一部電影的念頭,他寫道:「讓我把所有其他的工作念頭都拋諸腦後了。」結果便產生了這部大部份外景都在義大利貧瘠荒涼的巴西利卡塔地區及其首府馬泰拉拍攝的「馬太福音」(1964)。(四十年以後,梅爾•吉布森將在這同一個地方拍攝「耶穌受難記」。)

帕索里尼的這部電影是我所看過的宗教主題的影片中印象最深刻的一部,也許是因為那是由一位不信上帝的導演拍攝的:他不佈道,不頌揚,不會刻意強調,或把故事感傷化、浪漫化,而只是盡力記錄它。

我自己獲知了有關旅館房間的那段趣聞,下面其他許多資訊則來自巴斯•大衛•施瓦茲的《帕索里尼安魂曲》——那是一部關於這位作品涉及褻瀆和神聖,最終在城市荒郊被謀殺的潦倒藝術家的極具價值之作。

儘管帕索里尼一生導演了大概25部電影(最著名的「寄生蟲」、「大鳥與小鳥」、「索多瑪120天」、「十日談」、「羅馬媽媽」和「定理」),且為費里尼的「卡比利亞之夜」、「甜蜜的生活」編寫過劇本,在成為導演之前他卻一直把自己視作一位詩人,而他的電影則由形象、印象和有時作為語言功能甚於對話功能的詞語組成。

「馬太福音」自然也是這種情況,那就像是一部記錄從基督出生開始整個一生生活的低預算紀錄片。這部電影是在義大利新現實主義精神下拍攝的,這種精神主張日常普通人,而非專業演員,才能最好的體現角色——不是所有的角色,而是他們生來就會扮演的那個角色。

帕索里尼版的基督是埃里克•伊拉奧基,一個來找他談論他作品的西班牙經濟學學生,伊拉奧基從沒演過戲,但施瓦茲引證帕索里尼的話:「甚至在開始我們的談話之前,我就說,『恕我冒昧,你可以參演我的一部電影嗎』?」施瓦茲這樣描述伊拉奧基:「…一個由巴斯克父親和猶太母親生的兒子…瘦消、彎腰曲背、濃眉,絕不似米開朗基羅那個肌肉發達的基督。」

帕索里尼讓當地的農民、店主、工廠工人、卡車司機來演其他角色,釘十字架時的聖母瑪利亞則由他自己的母親來演。

這些演員能否對付得了台對話台詞且不討論。帕索里尼決定不要劇本,根據福音書一頁一頁拍攝,僅為了顧及要讓電影有個可接受的長度才作一些必要的壓縮。對話中的每個詞都直接出自福音書,其中許多來自遠景鏡頭,所以我們看不到嘴唇動作。

耶穌卻經常被看到在講話,他的風度和外貌也與傳統描繪的形像有很大不同。像那時多數猶太男人一樣,他留著短髮——不像聖牌(Holy Cards)中那樣留著垂髮,他穿著一件黑色的有罩蓋的長袍,這樣他的臉就經常處在陰影中。他沒刮過臉但也沒留著鬍鬚。

他的個人態度有時顯得比較溫和,像在登山寶訓中那樣,但更多時候他講話帶著一種正義的怒火,像一個聯盟組織人或反戰者那樣。他的辯論風格,忠實於《馬太福音》,是用一個問題、一個寓言或盛氣凌人的嘲諷來回答另一個問題。他的佈道顯然是對他的社會的一種激烈的譴責:它的物質主義,它那把有錢有勢的人置於窮人和弱者之上的價值判斷方式。聆聽這個耶穌,沒有人會把他和繁榮的擁護者混為一談,儘管他的許多信徒認為他會用富足嘉獎他們。

這部黑白電影用一種十足質樸的方式講述。想一想開始那一幕。我們看到瑪利亞的特寫,看到約瑟夫的特寫。瑪利亞的長鏡頭,她懷孕了。我們看到約瑟夫對此若有所思,看到他走出屋子,靠著一塊大石頭睡著了。接著,他被一位天使(看起來就像一位普通的農家女)喚醒,天使告訴他瑪利亞將會生下神子。後來天使又發出預告要他們在希律王下令屠殺頭生子之前逃到埃及去。

屠嬰過程只是一個簡短的場景,更為恐怖是因為帕索里尼不對暴力細節特寫(The massacre of the babies is a brief scene, the more horrific because Pasolini does not use closeup details of violence) 。這裡,還有之後,他在合成音軌時使用了靈歌《有時我像無母的孩子》——我認為出自歌手奧傑塔,儘管有些來源引證是瑪麗安•安德森。東方三聖來朝拍得就像真實可能發生的那樣,他們騎著馬(不是駱駝),一群歡呼雀躍的孩子跟在後面。

實際上,好奇的孩子似乎被耶穌吸引住了。寺廟裡與長者辯論那一場景,孩子們在他腳邊坐成一排,當認為他說到精彩之處時,他們轉過身向長者們炫耀般地格格一陣笑。

行餅和魚的神蹟、海上行走處理得很低調。基督讓他的門徒們開船,「我會跟著你們」。沒有勝利的音樂、沒有揮舞的手臂和不信任的呼喊,沒有感性的的攝影角度——只有一個在水面上行走的孤獨的輪廓,一個長鏡頭。

這部電影中耶穌的審判過程,像吉布森的《耶穌受難記》一樣,對猶太教的高級僧侶提出了很多譴責,《馬太福音》本身也是如此。但那些在吉布森對他們的描繪中發現反猶傾向的人,很可能會欣賞帕索里尼用長鏡頭來拍攝那些辯論的決心,他展示出的那些僧侶並非憤怒惡毒,而是博學沉悶,非常嚴肅地對待異端。帕索里尼的僧侶們作出結論,「他必須死,把他交給本丟彼拉多。」彼拉多把耶穌稱作一個「無辜的人」。接著我們聽到了《馬太福音》中臭名昭著的句子「願他的血灑在我們的孩子身上」。吉布森後來從他的字幕中切掉了這句(但沒有從亞拉姆語的對話中切掉)。

釘死在十字架上那一幕完全沒有吉布森版本中的暴力血腥。它幾乎就是輕描淡寫,並且我們注意到,去卡瓦利的大部份路上,十字架是由賽門背著,耶穌只是走在它後面,頭上戴著荊棘冠,但才有幾滴血。但這個版本沒有像好萊塢的聖經史詩那樣被弱化和戲劇化,它有著粗糲的現實主義風格,看起來像一次殘酷死亡過程的本然描繪。

安德魯•格瑞利,在他關於吉布森電影的隨筆中,糾正了天主教學校畢業生們(比如我)被告知的耶穌之死是為了贖去人的原罪的觀念。格瑞利說他死是因為他感覺到我們的痛苦,並且他愛我們。那是一個跟帕索里尼版比較接近的耶穌,但帕索里尼也堅持認為耶穌不愛那些王國在地上的人;他的基督是左派而非右派,且會把許多當代基督徒和那些猶太法學家、法利賽人視作一丘之貉。

「馬太福音」 在威尼斯電影節上榮獲評審團大獎(金獅獎給了安東尼奧尼不朽的(fiercely secular)「紅色沙漠」 )。右翼的天主教集團很警惕它,但這部電影首度獲得了國際天主教電影事務所(OCIC)的讚譽,OCIC還在巴黎聖母院放映了該片;法國的左派像義大利的右派那樣感到義憤填膺,薩特會見了帕索里尼,隱晦地告訴他,「史達林復活了恐怖者伊凡(Ivan the Terrible),基督還沒有被馬克思主義者復活。」看過吉布森的《受難記》後幾周來看這部電影會使人明白基督的故事沒有唯一的版本。它就像一個我們可以把觀念注入其間的模板,我們會受生活經歷的決定去看待它。在吉布森看來耶穌所遭受的痛苦折磨是他生活中壓倒一切的事實,因此他的電影沒有包含什麼基督的教誨。帕索里尼則認為教誨才是核心的故事。如果假設有一個先前對基督毫不了解的觀眾跑去看完了吉布森的《受難記》,開始奇怪裡面所有那些狂亂究竟是為了什麼,帕索里尼的電影則會說服他:耶穌是一個激進分子,他的教誨,如果認真對待的話,會和人類有史以來大多數社會的價值觀相矛盾。 舉報

評論