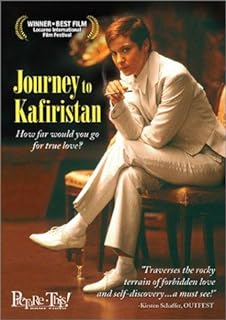

電影訊息

阿富汗之旅--The Journey to Kafiristan

演員: 珍納特漢恩 妮娜派特

阿富汗之旅/阿富汗之旅

![]() 6 / 339人

101分鐘 | Argentina:106分鐘 (Mar del Plata Film Festival) | Japan:105分鐘

6 / 339人

101分鐘 | Argentina:106分鐘 (Mar del Plata Film Festival) | Japan:105分鐘

演員: 珍納特漢恩 妮娜派特

電影評論更多影評

2008-09-16 07:08:49

On the Road

一輛福特老爺車,兩個各有所求的女子,一次貫穿歐亞的旅行,一本書,一些照片,一段介於友情與愛的關係,這就是「阿富汗之旅」試圖告訴我的一切。雖然被冠以」les」的標籤廣而告知,兩個主角的女同情愫卻隱約得若有似無,全片也乾淨得連一個吻都沒有。

旅行開始於1939年6月,旅遊家Ella Maillart,以冒險為樂,矢志探索地球上的禁忌之地,挑戰國家疆域界限和荒蠻之地的艱苦,她的信條就是」Nobody can go? Then I shall go」。此次旅行目的地是Kafiristan(意指the land of non-believers),想要尋找居於該地的遊牧民族。而作家Annemarie Schwarzenbach,著作頗豐,又身兼新聞記者和攝影師的多重身份,可惜是個癮君子,此次旅行,算是一種逃離,逃離嗎啡的魔咒,逃離支持法西斯的家族成員。當然,她們共同要逃離的,則是二戰前夕歐洲甚囂塵上的法西斯暴行。影片沒有交代她們是如何走到一起的,只是非常簡單的兩個倫敦和蘇黎世的鏡頭就直接切到旅途的起點:Simplon。

人和人,總是相見容易相處難,所以旅行伊始,Ella就拋出她的三個規則,前兩個是關於旅行實際事務的,略過不提。印象深的是Rule No.3: Keep no secret on the journey. Annemarie著男裝,抽著煙,酷酷得問why. Ella答曰「No secret means no false feelings coz feelings are dangerous on the long journey. They cause confusion.」Annemarie沒說好,沒說不好,只是回應:」I』ve got something planned, too. I』m going to write, write…..to forget.」 好一句Write to forget. 有人為紀念而寫,就會有人為忘卻而寫,也許只有寫的人自己才知道文字背後不曾宣諸於口的原因……

從巴爾幹,到土耳其,再到伊朗,阿富汗,沿途所經,多是荒郊,野嶺,沙漠,景色蒼茫粗曠,艱辛自不待言,兩個女子卻在這一場沒有秘密的旅程中,漸漸熟捻,關切日增,孤獨的心慢慢靠近。影片雖然拍於2001年,節奏卻不輸老片的緩慢悠長從容不迫,沒什麼扣人心弦的情節推動,純粹只是情緒在醞釀在蒸騰,對話也寥寥,長長的沉默卻出乎人意料的舒適自在。1939年9月,當她們長途跋涉到達Kapul考古營地,德國侵佔波蘭的消息提前結束了她們的旅程,Annemarie毒癮難戒,且身體欠佳,Ella心灰,也終於明白有時精神的抑鬱苦痛比飢餓窮困更折磨人更可怕。兩人就此分道揚鑣。而告別,雖不算讓人心碎,卻也神傷。她對她說:「you amaze me, Ella, I don』t understand why you love me.」 而她,始背對,拭淚,後轉身,雙手捧著她的臉輕柔說:」Thank you.」,然後再不多言,毅然踏上呼嘯遠去的火車,只餘濃濃黑煙飄在黃色荒漠上空,她則從方向盤上抬起頭來,一臉淚水……

你說,這是友情,還是愛?又為什麼,一定要為情感打上標籤呢?

影片結尾,打上字幕,交代兩位主角後事:兩人於1940年曾經重逢過一次,此後再無相聚。Annemarie死於34歲,一場自行車事故。Ella則在印度生活5年,並且在1947年寫書「The Cruel Way: two woman and a Ford in Afghanistan"獻給Annemarie,紀念兩人的歐亞之旅。後來一直活到1997年,身後留下數部影片,多達20部書籍和16000幅的照片。

看之前就大概知道是根據真人真事改編的,只是不知其詳,看了以後再查資料,才發現兩位主角的形象遠比我能想像得還要豐富,才能更是橫跨多個領域讓人嘆服,生活多姿多彩得也頗讓人咋舌。真正是為人若能如此,也算不枉此生。

最後八卦一下,找到了Annemarie的原型照片,真人要比演員更漂亮,而且的確男女難辨,充滿中性美,難怪迷倒傾慕者眾,只可嘆還是沒能永遠留住自己的意中人Erika Mann。 舉報

評論