2008-10-01 03:38:47

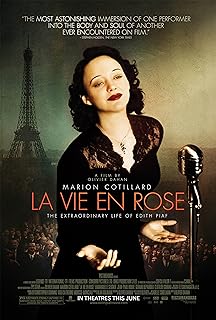

如花似你——《玫瑰人生》

************這篇影評可能有雷************

如花似你——《玫瑰人生》

影片拉片分析

簡介

奧利維埃 達昂導演,瑪莉昂 歌迪亞主演。片長140分鐘,影屋公司發行。2007年第57屆柏林國際電影節的揭幕影片;07年2月14日情人節在全法800家影院上映,創下法國文藝片聯映影院最多的記錄!

這絕對是近年來少有的絕佳人物傳記影片!伊蒂 琵雅夫(Edith Piaf)法國人,一生短暫,只活到47歲。她是名雜技演員的女兒,童年生活貧困而不幸,但最終卻登上了音樂的最高殿堂——卡耐基音樂廳,深受人們愛戴,一生充滿跌宕坎坷。她在當時的法國影響極為廣大,在法國人心中留下無法磨滅的印象,她的作品也另太多人耳熟能詳,即使你不知道那就是她的作品。如在《拯救大兵瑞恩》的最終決戰前,留聲機裡的La Vie Rose就是她的代表作《玫瑰人生》。影片主演瑪莉昂 歌迪亞將伊蒂 琵雅夫從20歲演到40歲,憑藉此片榮獲08年第80屆奧斯卡最佳影后的榮譽!她也是第一名法國籍的奧斯卡影后。

影片的剪輯方式十分大膽,突破了人物傳記片一貫的順序是講述方法,取而代之的是經常性的時空跳躍。全片一共有近20次左右的時空跳躍,然而這種時空跳躍並沒有使得影片顯得凌亂,反而更好的展現了同一人物不同時期的狀態,使得伊蒂 琵雅夫跌宕起伏一生的對比效果得到了更加明顯清晰的突出。同時也讓觀眾更加充分的體會到了物是人非,時光一去不復返的滄桑感。

拉片

影片的開場沒有精雕細刻充滿寓意的開場動畫,而是直接以嚴肅隆重的音樂做為背景烘托,以遠景和移鏡頭來拍攝主人公——1959年44歲左右的伊蒂 琵雅夫。伊蒂在舞台上歌唱,略微駝背,臉色蒼白,在追光燈的照耀下如同吊死的人一般蒼白。這也讓我想起了希斯 萊傑在他未完成的影片《帕納索斯博士的奇幻秀》中的一張劇照——彷彿死神已經降臨到了身邊。鏡頭一切,伊蒂的同事在幕後急忙的走動,從他們的話中得知她的確患病,並且病情的嚴重。鏡頭回到舞台,伊蒂在舞台上倒下。

影片來到1918年,當時的伊蒂應該3歲左右。她的出現是在被街邊小孩欺負,渾身衣衫襤褸,表情難過而悲傷。她母親在街頭賣唱,為追求名利,將伊蒂拋棄給剛從軍回來跟馬戲團奔波的父親。父親又把她送到了她奶奶那裡——妓院,童年的不幸盡顯無餘。妓院的生活對於任何人來說都是放蕩淫亂的,那裡充滿了罪惡、下賤和對於一切的褻瀆。但是對於伊蒂來說,那卻成為了她一生最無憂無慮,快樂開心而又短暫的地方。她遇到了一名叫涕汀的妓女,涕汀對伊蒂百般呵護,二人相依為命,涕汀為了伊蒂甚至不願再去陪客賺錢。在這段故事中,有個情節值得注意一下:涕汀因不願陪客和伊蒂反鎖在屋內,兩人都用口紅畫上了小醜的快樂的嘴去掩蓋內心的悲傷,即使他們的眼神毫無保留的出賣了她們。小醜的形象自此時便與伊蒂結下了一段緣。「只要你傷心,小丑便出現。」

影片穿插了一段伊蒂44歲時的1959年,同事面前的她幽默而風趣,在錄一首關於妓女口吻的歌,之所以接唱這首歌曲,肯定是與伊蒂童年在妓院的回憶有著絕對的聯繫——因為此時,伊蒂能夠理會到深藏於這浮華歌詞背後的傷痛。

回到童年的伊蒂,涕汀的同伴被嫖客侮辱後伊蒂患上了角膜炎,看不見東西的伊蒂生活並不難過,瞎了眼,卻淨了心,污穢之物再也不會進入她眼中了。同時,她學會了向「聖德勒散」做禱告——精神的力量在伊蒂心中形成。然而當她能夠看到的時候,快樂地生活也就此結束。

影片跳到1959年,那時伊蒂44歲,從飛機上走下的她光輝無比,同前面在妓院悲傷的告別形成了鮮明的對比。伊蒂從容不迫的接受記者的提問,面上掛著預備好似的笑容,機械而又調皮的回答記者問題:」An American.」她的樣子就像一個提線木偶,快樂而老成。展現的都是人們希望的樣子,毫無偏差。但那只是個展現在世人面前的小丑,而不是伊蒂。混亂的社交,動盪的鏡頭,給人一種搖搖欲墜的感覺,眼前只是些紙醉金迷罷了,那根本不是伊蒂內心渴望的東西。她搖搖晃晃,鏡頭和她同時作不同步的搖晃,一種不安全不舒服的感覺傳達給了每個人。然而相對於這場社交飯局,回家休息的伊蒂躺在床上,虛弱而安靜,並且需要藥物的注射。短短三個場景,每個情節都不長,卻體現了伊蒂的三種面目。

影片再度回到伊蒂的童年,這次是在馬戲團里。在這裡伊蒂不再有妓院的愛護,她的地位也發生了根本性的變化——在馬戲團里沒有人再會關照她。那裡的人們在台前幕後的「變臉」似乎正式前面內容中成年時的伊蒂面對媒體時表現從容的教學來源。內心孤獨悲傷的伊蒂看到了一個練習噴火的小丑,小醜的形象再度出現,這個小丑噴出的火形成了她心中精神的信仰——聖德勒散。從此,伊蒂的內心便正式有了精神的支柱。

伊蒂的父親與馬戲團發生了矛盾導致父女兩人流浪街頭。流浪中,伊蒂透過商店窗戶看到了個日本娃娃並痴迷於此。被父親逼的街頭賣藝成為了讓伊蒂成名的最最直接的激勵事件,並致使伊蒂一直走到了最後——歌唱。從此,伊蒂一生都不會丟棄的歌唱就此誕生,影片也開始不時的穿插1963年即將去世的伊蒂的樣子。

影片來到1935年,伊蒂20歲。年輕,充滿活力但是酗酒,與死黨曼曼過著街頭賣藝的生活。街頭賣藝讓伊蒂終於遇到了伯樂,但年輕的伊蒂性格十足,面對伯樂的誠心相邀卻只是反問:「如果我要是不來呢?」然而一段痛苦的欠債經歷之後伊蒂還是去了伯樂的地方——卓尼廳。她在心中向聖德勒散許下的願望實現了,她終於成名了。在卓尼廳面試之後一個嶄新的伊蒂誕生——小雲雀。

小雲雀的初次登台十分緊張,幕布拉開之後才躡手躡腳的挪到舞台中央,她的唱功幫她得到了轟動,累計剪輯加疊畫的手法使得時間感變得很長,體現出了觀眾的陶醉。伊蒂膽怯的下台——她的出現對於觀眾來說是與眾不同的,然而這對於她自己的命運亦是註定的與眾不同。女作曲家向她最先伸出了友誼的援手,高層人士向她投來橄欖枝。面對這一切,伊蒂卻因自己卑微的生活而不得不迅速離開,把絕大部份的薪水讓給他人。

關於小雲雀的報導在影片裡用了慣用的累計剪輯手法。紅透半邊天的小雲雀又去參加社交場合——一場假面舞會。然而在這紙醉金迷的場合中,伊蒂也習慣性的收起了自己,去的只是一個小丑,但是是一個保留了伊蒂自身個性的小丑。別人誠心的稱讚她:「你是一位崇高的藝術家。」她只是風趣的回答:「那是因為我穿了高跟鞋。」她的個性再度預示了她的與眾不同。

影片來到了1963年,伊蒂垂暮之年,一生大起大落的她飽受人生的酸甜苦辣,爆炸的紅色蓬髮造型更像一個小丑了,讓人實在不禁想起《辛普森大電影》中快餐店廣告中的小丑。只是這時的伊蒂在公眾面前不再是尋常小丑了,這張老態龍鐘的臉上充滿了滄桑、過去、尊貴與威嚴。

影片回到1935年,伊蒂被捲入一場官司,曼曼也被警方帶走,無助的她回到酒館唱歌謀生,但卻因官司的負面影響飽受噓聲。同樣,時空切換到年老的伊蒂從舞台下來的場景,她需要靠藥物注射來穩定自己,但還是激動之餘出了車禍,複雜多變還是不停的充斥著伊蒂生活。可此時的她已經愛上了舞台。伊蒂在官司之後找到恭維她的那位紳士,但痛苦的訓練把她嚇回了酒吧,那位紳士把她帶了回去,仍然進行這嚴酷而細緻入微的教導。

初上音樂廳演唱的伊蒂再度怯場,黑暗中的大特寫同時展示了她與眾不同的天真。然而當她上台後,影片以默片的形勢展現了她的首次演出,這場演出也註定徹底改變了她:她的雙手、她的眼神、她的誇張、她的自信……玫瑰就此在人間盛開,盛開的依然是一雙大眼。

報紙的累計剪輯再度出現,小雲雀正式更名為伊蒂 琵雅夫。

1940年,可以說是鼎盛時期的伊蒂,25歲。一位士兵獻給伊蒂一首歌。這部份的拍攝方法難度相當大,也非常精彩。一個3分14秒的長鏡頭將一整個場景拍了下來。長鏡頭中推、拉、搖、移、跟、升、降一應俱全,女傭去引領士兵來到伊蒂面前的跟拍全面展示了伊蒂的生活空間。同時在士兵彈唱他的歌曲時依靠人物排列營造的空間感也十分出色:前景是一個催伊蒂趕快去工作的同事,雖居前景但站在畫面最右端;士兵和鋼琴在右邊以中景的位置進行演奏;同一水平線上的伊蒂和曼曼在畫面左側的沙發上一前一後斜線排列著,位居中景;中間的畫面留給了他們身後的另一間大客廳,整理衣服的女傭在那間客廳裡位居遠景。五個人物分別對位後又有一個端茶的女傭從後面的大客廳裡由畫面左側走入,放下茶盤後向鏡頭前進,最後由畫面右側走出。這一通過人物進行營造空間的效果非常的精彩!同樣,聲音在這個鏡頭中也起到了營造空間感的作用:士兵在彈唱時,由於鏡頭的變化同鋼琴的距離發生了變化,聲音也相對變得通透遙遠了。這種微弱的回聲幫助了空間感的營造。琴聲停止之後,鏡頭又隨著人物之間的談話來了個多方向的轉拍。這3分14秒的長鏡頭拍攝方法十分複雜。

1947年,伊蒂32歲,同樣是鼎盛時期,她和同事們在紐約這個賦予她愛的城市。在房間的對話同樣通過人物和聲音營造出廣闊的立體空間感。伊蒂一生最愛的男人在紐約出現,但二人的出現是以飲食生活習慣的不同作為開始而交代的,這種伴隨著矛盾的開始似乎預示著二人終究無法白頭偕老。進餐時,伊蒂得知了對方是有家庭的,小醜的面目此時也再度回到她的臉上,她掩飾著內心的傷痛,《玫瑰人生》這首歌在無怨無悔的愛中怒放。

鏡頭回到垂暮之時的伊蒂身上,她看到青蛙,開始詢問關於生命的問題。她終於意識到了生命的短暫,但她卻已經一步步邁向了死亡。

1959年12月13號,伊蒂44歲她再一次「老年」登台,然而此次她如同影片剛開始一樣在舞台上倒下。可此時的伊蒂已經不同於以往登台前的膽怯了,面對著死亡的威脅,她依然要求重返舞台,當年的怯場如今已經化為對舞台強烈的依戀。伊蒂風趣的重返舞台,選擇了一首節奏十分鏗鏘有力的歌曲」Padam Padam」,強勁的節奏暗示著她同命運鬥爭的頑強意志力,然而,她再度倒在舞台上了,鼎盛時期的伊蒂一去不復返……

鏡頭回到垂暮時的伊蒂身上,再回到她年輕時愛情盛放的紐約。伊蒂心愛的男人馬紹在拳壇上取得了勝利。她為了愛情甘願從鎂光燈下讓位,而只是去做一個陪襯,在台下大喊大叫,大膽的為心愛的男人下注,去做一名茫茫人海中的追星族。背景中凱旋的歌聲依舊充滿了愛意。伊蒂的獨白說道:「我既不能擁有你,也不能沒有你,上帝可以見證,這段請我一無所求,犧牲一切我都甘心……」

1960年2月,老年時的伊蒂開始籌備她的最後一次演唱——奧林匹亞音樂廳演唱會。

回到鼎盛時期的伊蒂,她正在參加派對。牆紙上圖案襯托出了當年的伊蒂光芒萬丈。然而此時,伊蒂也逐漸的開始由勝轉衰:首先是她的死黨曼曼的離開。伊蒂痛苦之下懇求馬紹回來。清晨,馬紹來到了伊蒂身邊,一頓狂吻之後伊蒂開心的去為馬紹端咖啡。接下來又是個高難度的長鏡頭,大跟拍充分再度體現了伊蒂居住環境的空間立體感,並且還運用到了故意跟丟。然而當故事繼續進行時,伊蒂才發現她看到的馬紹只是她的幻想,同時告訴她馬紹死于飛機逝世……伊蒂此時徹底失去了兩個她一生最重要的人。愛情的毀滅導致伊蒂崩潰了,她退向了她唯一的擁有——舞台。舞台的頂光打向伊蒂,顯示了她的無助與孤獨。這些內容均是一個鏡頭下來,各種鏡頭語言一起上,各種體現空間感的方法一起用,並且導演還使用了虛實結合的手法,將伊蒂的幻想與真是融為一體,這樣更加觸動觀眾的內心。此長鏡頭一共4分22秒,其拍攝比上一處士兵獻歌的長鏡頭更加精彩。

1955年,失去了馬紹的伊蒂在公眾面前似乎已經完全變成小丑,她和同事在郊外的公路上撞在了樹上出了車禍,而伊蒂卻只是愉快的說:「起碼不枉此行,殺死了一棵樹。」然而伊蒂的內心卻無時不在痛苦,她進入戒毒所戒毒。1960年伊蒂在一首深深感動她身心的情況下最終決定要在奧林匹亞音樂廳進行她最後的,一場搏命的音樂會。

奧林匹亞開場前,伊蒂同最開始的時候一樣遲到了,她看到了教導她成名的那位紳士,感動之餘卻又因為同事沒帶十字架而拒絕演唱。等待十字架的時候鏡頭回到了伊蒂在戒毒所的時光,她坐在海邊織毛衣,安詳的像個老人。影片又跳到1963年她的最後一個夜晚,臨死之前開始閃回一些她畢生難忘的幾個瞬間:和父親流浪時的伊蒂從父親手裡得到了她心裡極其想要的娃娃以及她年輕時早逝的女兒……此時,影片對於時空跳躍這一手法的效果得到了最大的發揮,觀眾也得到了最大的震驚。

影片回到奧林匹亞,十字架找到,伊蒂顫抖的走向舞台。鏡頭也穿插回伊蒂在戒毒所接受記者訪問的片段,面對這一次的公眾人物訪問,伊蒂表現的終於不再像一個小丑,而是充滿了內心的心聲——她在感激一切,愛是唯一的主題。去愛、為愛穿的人織毛衣……

奧林匹亞的後台,伊蒂顫抖著走向舞台,她的目光充滿了堅定。歌聲響起,充滿了她一生的回憶,稻野邊的兒時的回憶,那甜美的一笑,釋懷了她整個的一生。

「不,沒有就是沒有;不,我什麼也不後悔……我的一生,我的欣喜,今天,由你重新開始。」

結尾

伊蒂 琵雅夫的一生無疑是充滿跌宕起伏,大起大落的。她經歷了太多的一波三折,這幾乎涵蓋了她所作的每一件事情。她幾乎擁有了一切,但唯一沒有留住她心愛的女兒、她摯愛的男人。她的一生是那麼的璀璨,卻又那麼的脆弱。年輕時期是那麼的充滿活力,但因為她的酗酒讓我們內心為她捏一把汗;她在眾人面前呼風喚雨,但只是在用小醜的面龐搖搖擺擺的去掩飾著內心真正的所想。對於伊蒂的一生,我想最能表現她的,除了結尾哪一首感動無數人的樂曲之外,還有就是她在影片14分左右穿插的那曲她在錄音棚錄的歌了——伊蒂表的滿不在乎看透了所有的世俗,反而對事物的表面也就釋懷了。她無所謂的唱著那看似愉快而又充滿調情意味的歌曲,卻將傷痛深藏於內心,因為她理解那歌曲歌詞下面的真正含義。然而經歷了那麼多的動盪,我想她在錄歌時的那種釋懷,才是最能表現她的人生吧……

花的生命如此短暫,伊蒂 琵雅夫的一生極盡絢爛,47歲的短暫年華,花開花謝,為我們呈現了一幕玫瑰一樣的多姿人生……

P.S.以前並沒有寫過拉片,也不知道到底該怎麼寫,純粹是因為太喜歡這部影片,想留個紀念.寫的不好,望大家海涵~~~