2009-01-27 15:11:05

責任

************這篇影評可能有雷************

責任

Daniel Mendelsohn The 紐約 Review of Books Volume LIV Number 9 P37-39

翻譯: maxsnoopy, yzy

1

儘管公元前480年入侵希臘的波斯大軍的確切規模與組成仍然待考(希羅多德,急於強調他輝煌帝國的盛大場景,聲稱單單波斯陸軍就有近兩百萬,不過今天的歷史學家卻認為真正的數目最多是其十分之一),但我們似乎可以放心的說:在波斯皇帝薛西斯統治的眾多亞洲子民中,並不包括一個肥胖、穿著鼻環、揮舞著龍蝦鉗子狀手臂的人型怪物。另外,據我們所知,這支蠻族大軍也不包括禿頂的巨人:他們的牙齒被磨尖,被其波斯主人用鎖鏈禁錮直到衝鋒的時刻,就好像某種古代的大規模殺傷性武器;還有,至少根據史料,薛西斯本人也不是一個著迷於在臉上穿環和金屬色眼影,身高八英尺的雙性光頭巴西人。

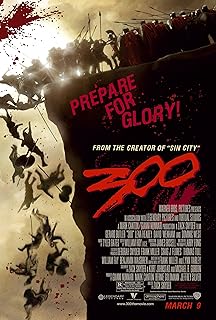

然而,自三月以來,電影《300》票房超過了400萬美元;在全球數以萬計的電影觀眾心目中,這些華麗的生物不可避免的與波斯戰爭聯繫在了一起。這部票房炸彈改編自漫畫家法蘭克•米勒(Frank Miller)1999年簡短的同名漫畫書,描述了希羅多德筆下的波斯戰爭中充滿歷史與文化衝擊的故事。公元前480年,薛西斯的大軍由達達尼爾海峽(這位自大的皇帝因其不服從而給了它一頓著名的鞭打)殺出亞洲,毀滅性的力量一步一步向南掃蕩著希臘北部。希臘諸城聯盟從來就不那麼穩固,他們不太情願的結盟於雅典和斯巴達旗下,決定派一支部隊在希臘中部要道溫泉關(Thermopylae)阻擊敵人。溫泉關是一處戰略重地,控制著通往阿提卡、雅典以及整個希臘南部的要道。和往常一樣,一些頑固不化的斯巴達人堅持要放棄溫泉關而防守更靠南部的科林斯地峽——這是一個絕對會毀滅雅典而保全斯巴達領土伯羅奔尼撒半島的戰略。

公元前480年8月,兩軍相遇。為了讓弱小的聯軍看清楚他的龐大軍容,薛西斯按兵不動整整三天,然後才發動了第一波進攻。(波斯皇帝採取了一項精明的計策,在第一波攻擊中安排了十年前第一次波斯入侵中於馬拉松陣亡戰士的親屬。)希臘軍隊大約有七千人,其中只有三百名由斯巴達王列奧尼達(Leonidas)率領的斯巴達人,而近八千人的斯巴達大軍聲稱由於自己的宗教節日而無法出戰。在兩天的激戰中,希臘軍隊堅守住了陣地,取得了令人驚訝的勝利。

但在第二天晚上,當告密者向波斯人出賣了繞過要道的另外一條通路後,列奧尼達明白希臘軍隊已經毫無機會,決定率領他的三百斯巴達人留下擔任自殺性的後衛任務;應當提到的是,一起留下來的還有另外兩千人:其中包括400底比斯人,700來自希臘中部的弗希斯人,以及900名支撐著斯巴達經濟的奴隸。這支小小的希臘軍隊以他們的生命換來了其他希臘士兵撤退所必須的時間,並給了雅典更多的時間準備薩拉米斯的大海戰;而這場於次年發生的海戰將使戰爭的天平決定性的倒向希臘一方。

斯巴達人率領的小小軍隊進行了一場毫無勝算的戰鬥,他們自殺性的勇敢一直以來就是戰場上英雄主義的象徵——而且,它也經常被當成西方自由在道德準則和政治體制上優於東方專制的象徵。在1962年的描寫溫泉關之戰的電影《三百斯巴達人》(The 300 Spartans)中,理察•伊根(Richard Egan)飾演列奧尼達,拉爾夫•理查森(洛夫 Richardson)飾演足智多謀的雅典領袖特米斯托克里斯(Themistocles),而這場希臘波斯戰爭則變成了一個對冷戰的隱喻:其中有很多台詞講到希臘城邦如何是「世界上最後的自由堡壘」,而薛西斯夢想著「一個世界,一個領袖」,等等等等。

在希羅多德筆下,希臘與波斯的衝突被明顯地描寫成奴隸(在他看來波斯社會裡充滿了鞭打與懲罰)與自由人之間的戰爭。但是除了少數幾處高喊著希臘「自由」的地方,米勒的漫畫和扎克•施奈德(Zack Snyder)的電影對意識形態並沒有真正的興趣。漫畫的重點(它開始於斯巴達人在列奧尼達率領下勇敢的衝鋒,結束於他們插滿箭矢的屍首),以及從更大的意義上說,電影的重點(它加上了一些關於列奧尼達的皇后歌果(Gorgo)的情節,這個決定明顯是製片人為了吸引女性觀眾而作出的),在於戰鬥的細節本身:三天連續不停的激戰,以及接下來輝煌的自我犧牲。

象許多漫畫一樣,米勒的書展現了眩目的暴力場面和口齒不清的怒吼(「AARR」)。 它有一種過度渲染的海市蜃樓般的感覺:很多戰鬥——實際上它除了戰鬥一無所有——都由圖畫表現,而這些圖畫本質上都是側面的剪影。施奈德的電影畫面也有其獨特而令人不安的特點:就好像漫畫書,電影的重點在於充滿創造力的對暴力的描繪。導演的妻子同時也是製片夥伴德布拉•施奈德(Deborah Snyder)對《娛樂週刊》(Entertainment Weekly)的記者說,她和她的丈夫想給這部電影一種時尚的「死亡芭蕾」的感覺。對於曾在好萊塢導演過血肉橫飛的經典恐怖片《死人的黎明》(Dawn of the Dead)重拍版的施奈德來說,這項編舞的任務實在是再適合不過了。

然而,真正引起麻煩的是溫泉關之戰的政治隱喻——據說 電影製片商對此十分吃驚。尤其值得注意的是電影中對波斯人半人半怪的刻畫,這被認為是嚴重而無趣的文化歧視(更不用提電影對史實慘不忍睹的背離。尤其是電影說唯一留下戰鬥的只有夠男人的斯巴達人。在《300》里,你偶爾能看到一兩個弗希斯人,但你根本想不到在這場歷史性的戰鬥中和斯巴達人一起留下的還有其他勇敢的希臘人。電影的宣傳口號是「來看書寫歷史的電影」,其實「編造歷史」似乎是更準確的說法。)

將施奈德這部基於米勒漫畫書的卡通化電影——把希臘人塑造成健美運動員和把波斯人塑造成怪物同樣荒謬——帶入嚴肅討論的是今天的國際政治。在伊朗(這部電影立刻遭到其憤怒政府的禁演),總統艾哈邁迪內賈德(Ahmadinejad)的一名幕僚宣稱:《300》是「美國對伊朗文化瘋狂戰爭的一部份」——這是個看起來引人注目的評論;然而可惜的是對不那麼狂熱的觀眾來說,這部電影和美國戰爭政策的聯繫恐怕是微不足道。

在美國,有更多支持伊朗利益的保守派在電影中看到了波斯所代表的9.11帶來的文化焦慮:

「在我看來,6年前那個血腥星期二所帶來的憤怒直到現在還在折磨著美國,而施耐德的《300》正深受其影響。兩次入侵,不計其數浪費的金錢和3000陣亡的美國人都無法表達美國人的創傷。電影《300》正發洩了這種持久的對『無盡亞洲大軍』的詛咒、憤怒和咆哮。」

在某種程度上說,這個論點的確十分吸引人。不管怎麼樣,阻攔無盡亞洲大軍,一直是西方娛樂業的一個主題——這個主題甚至可以上朔到希臘人他們自己。這種頹廢、專制、女人氣、無法預測、不值得相信、奴性、趨炎附勢、性向模糊的「東方人」模版最早出現於希臘文學,尤其常見於其悲劇。東方「蠻人」(不管是 《美迪亞》(Medea)中的主角還是《巴科斯》(Bacchae)中迷人的酒神狄俄尼索斯)經常作為完美化的希臘人(富有男子氣概、理性、自製)的反面出現。從這個角度上看,米勒的漫畫和施奈德的電影中肌肉發達的斯巴達人和懦弱的波斯人(他們還被令人吃驚地描寫成非白人,一個讓真正波斯人驚詫的細節),的確可以看作是這一傳統不折不扣的延續。

但是,即使在美國中東關係十分緊張的現在,還是很難讓人相信象很多影評所說的,電影超高人氣的真正原因就是這所謂的傳統模式。這部電影誇張的影像風格,比如怪獸與異型、僵硬劃一的視覺效果、芬蘭的湯姆(Tom of Finland) 式的體格、金屬兵器的碰撞以及塞西爾 B. 戴米爾(Cecel B. DeMille) 式的對白等諸多元素都在建議觀眾不要太把這部影片當真,或者說至少不要把影片比漫畫書更當真。我在豪華的電影院裡看了《300》兩次,而從那些觀眾的口哨、叫好和鼓掌中,我很難發現任何「反亞洲」的成份。

如果觀眾對薛西斯裝束嘲弄的神情真有什麼意義的話,其意義或許在於那些觀眾非常明白他們在看的是誇張時髦的影像,而和任何歷史與文化的寫實都毫不相干。我甚至懷疑,儘管那些波斯士兵的裝束看上去有那麼點像真正的波斯長袍,但恐怕沒有什麼觀眾會因為《300》這部電影而改變他們對伊朗或任何人的看法。

正是因為這個原因, 在我看來我們完全可以忽視那些有關影片政治暗示或文化歧視的憤怒的觀點——正如我們可以忽視一些歷史學家對影片偏離史實之處的憤怒指責。「我們對斯巴達人了解不多,」 一個澳洲影評人咆哮道:「但我們知道他們在戰鬥中穿什麼,其中包括護身的腿甲和胸甲。」 考慮到擁有龍蝦鉗子手臂的異型,對伯羅奔尼撒半島時裝潮流的討論似乎有些荒謬。

2

在我看來,這部電影的流行的真正憂心之處,並不在於當下的國際政治,而是和今天的大眾娛樂以及電影藝術有關。的確,對於《300》的製作者法蘭克•米勒本人來說,他講述的故事確實有極強的政治甚至是道德色彩。「我一直都很喜歡這個故事,」他告訴一個電影網站的採訪者:

「這是我經手過的最好的故事。當我看20世紀福克斯那部老舊的《三百斯巴達人》時我才只有7歲。我當時坐在大我兩歲的哥哥史蒂夫旁邊。我們一個7歲,一個9歲,在父母身邊都坐不住。他們坐在我們後面一排。當影片接近結束時,我說:『史蒂夫,那些好人會輸嗎?』他說:『我不知道。去問爸爸。』所以我翻到後排,坐到我父親旁邊問:『爸爸,那些好人會死嗎?』『恐怕是這樣,兒子。』我坐下來一直看到影片結束,與此同時我的創作生涯也就此改變,因為突然間英雄不再是《星球大戰》(Star Wars)末尾獲得勳章的人。他們是那些做了正確的事,卻得到悲慘結局的人。」

當你瀏覽過米勒的作品後,你不得不懷疑這段話的重點不是聽起來崇高可敬的「做正確的事」,而更像是充滿男性傲慢的「得到悲慘結局」。在《300》上映之前,米勒主要是以《罪惡都市》(Sin City)而聞名。這是一部自說自話的黑色圖畫小說,在其眾多頭緒中間,有一個血腥的追尋公正的故事,講一個體型龐大、肌肉過於發達、滿身傷疤的獨行 俠Marv在腐敗透頂的城市森林罪惡都市中拚殺。馬沃(Marv)的風格可以毫無疑問的一直上溯到上世紀40年代的黑色偵探片——他被刻畫成具有憤世嫉俗、菲利普•馬羅(Philip Marlowe) 式風格,但同時又誇張的表現出放縱不羈的男性魅力的硬漢。這種風格不僅表現在其奇異刻板而吸引人的畫面,同時也通過米勒給他英雄的對白而展現。這裡是一段馬沃向他一名女性朋友講的話,講的是他如何渴望著報復一個殺害了和他上過床的妓女的黑幫頭子:

「這不會就此了結。這會是以血還血,很多的血。這是過去的日子。那些無法無天的日子。賭命的日子。那些日子就是現在。我別無選擇,我已準備好開戰……地獄不是被痛揍、開膛或是被押到一幫陪審員面前。地獄是在每個天殺的早上醒來卻連你為什麼在這裡都不知道。」

一種類似的政治正確的輕蔑口吻充斥了整部小說,從那些青春期幻想中或無助少女或大胸施虐狂的女性角色,到隨意援引的——好吧,東方的蠻族。「罪惡都市在我身後遠去,」馬沃的一段獨白說:「就像地獄一樣吵鬧而醜陋。梅塞德斯開動和咆哮起來如同夢幻。她雖然看起來似乎是某個日本佬所設計,但她的引擎可是個真正的美人。」

當然了,米勒在這裡不過是把老調的套路發揮到了極至。但我們還是無法不注意到,他小時候看《三百斯巴達人》時所無比崇拜的男權傲慢,在他的作品中已經內化並被表現到了美學的高度——這並不僅限於發生在溫泉關,所有其他人都公然背叛了濃墨重彩的大男子主義和異性戀的《300》。(斯巴達人嘲笑雅典人為陰柔的「戀男童者」和「哲學家」;在我看來,至少其前一個稱呼絕對是一個自嘲的名號。)比起加強了皇后角色的電影,漫畫的情感中心更加著重於這毫無節制的對大男子主義、裝腔作勢、體格超人的斯巴達男性的崇拜。亞里士多德也許會讓米勒和施耐德吃驚,因為在他的《政治學》(Politics,)中,亞里士多德把斯巴達人描述為gynaikokratoummenoi,「由女性所統治」。

實際上,電影對驚人的男子氣概的一廂情願才是翻拍這個老故事的重要賣點。從希羅多德那裡我們得知,出賣通往希臘陣地秘密道路的人是一個叫俄菲阿爾忒斯(Ephialtes)的當 地人,他和許多別的當地居民一樣知道道路的位置,為了獲得獎賞而背叛同胞。在米勒/施奈德的版本里,俄菲阿爾忒斯令人矚目地變成了一個駝背的畸形斯巴達人,因為其他人不讓一個有生理缺陷的同胞並肩作戰而背叛。考慮到占影片觀眾絕大多數的年輕男性,這讓人不得不想到, 影片的主題更像是這種對男性體格的崇拜,而和波斯大軍沒什麼聯繫。

甚至這個都還不是理解《300》成為今年最賣座影片的關鍵。看不起其血腥和卡通化的評論大張旗鼓的嘲弄著這部電影就像一部(毫不驚奇的)漫畫書:單調、毫無連貫性、從一個視覺爆炸性的鏡頭跳躍到下一個。但真正令人吃驚的是電影甚至連漫畫的美學高度都達不到,更不用提圖畫小說——至少圖畫小說還展現了相當精妙的敘事節奏。

不提拙劣的俄菲阿爾忒斯的故事,也不提同樣漏洞百出的有關王后歌果的平行線索(在電影版本中她用她出眾的巧言和美色說服斯巴達參議院向她寡不敵眾的丈夫派出援兵——真正的gynaikokratoummenoi),《300》基本上就是一連串刻畫斯巴達人屠殺越來越可怕的波斯對手的場景。首先是普通波斯步兵;然後是所謂的「波斯近衛軍」,戴著金屬歌舞妓面具以遮蓋他們扭曲變形的臉和淌著口水長著獠牙的嘴;再後來是畸形、大象和怪物,終於在英勇的最後一戰中,以列奧尼達擊傷薛西斯本人並死在箭雨之下而達到頂點。

我第一次看《300》時,這整個過程讓我想起了一些東西,不過並不是漫畫書。我想起的是僅僅幾天之前,我和我的孩子玩電腦遊戲的時候。我意識到看施奈德的電影的感覺甚至不像是看漫畫書,而是像在玩一部最新的視覺效果驚人的電子遊戲。在這種遊戲中——比方說我的最愛之一「星球大戰絕地武士2:絕地放逐者」——玩家通常是一名全副武裝的戰士,在敵陣中殺到某處地方以達到某個目的(比方說找到一艘太空船、一些財寶,等等)。

當然,為了達到這個目的,你必須幹掉大量的敵人——外星人、機器人、畸形人,隨你怎麼說。這些對手隨著遊戲「關卡」的進行,變得更加強大、嚇人和難以擊敗;遊戲也隨著你在虛擬世界中的冒險而變得更艱難。但這其中並沒有故事或是有意義的動機,唯一有意義的行為就是殺掉足夠的敵人以到達下一關。的確,在遊戲的每個新關卡開始之前,總會有一些敘述性的畫外音講述一些背景、一些歷史, 看起來它們為遊戲的進程提供了某種「故事」(在絕地放逐者中,你被告知你的任務是阻止壞人毀滅行星雅文四上的絕地學院)。不過,這些像徵性的所謂敘述和遊戲本 身的過程是完全脫離的——你可以乾脆的跳過它們而立刻回到殺戮之中,那才是這個遊戲真正賣點所在。

所有這些敘述都完全符合電影《300》的特點。無論那些虛弱無力、斷斷續續的禱文如何絮叨著希臘人的神聖「自由」,無論那些多愁善感的嘮叨如何記掛著以「理性」對抗東方的非理性是多麼重要(必須提到的是,這兩個理由對歷史上真正的斯巴達人可不那麼有吸引力,他們施行奴隸制,而且迷信到幾乎愚蠢的程度),《300》還是缺少幾乎所有的戲劇元素,甚至是最大眾最通俗的戲劇元素。你找不到任何讓你分心的動機和人物,甚至除了標語式的口號以外連台詞都沒有。「我們是斯巴達人!!!!!」列奧尼達一面把波斯使節推進深井一面大喊。我看了電影兩次,這句台詞兩次都引起了哄堂大笑。

不管剩下的還有什麼情節,它都和「絕地放逐者」的故事一樣草率。希羅多德關於第二次希波戰爭的故事宏大而波瀾壯闊,不過很明顯,這對米勒或Synder一 點吸引力也沒有。對希羅多德來說,在某種意義上,整個宏大的敘事結構與情節,都建立在被擊敗的狂妄自負這個主題之上,推進得像物理或數學一樣精確:大流士,他的先輩,他的兒子薛西斯,所有這些人都愚蠢的相信財富、力量和權力,而正像時間和經驗帶來的智慧所告訴我們的,所有這些最終不過是過眼雲煙。 而在希臘這邊的故事,或者說真正的戲劇,在於其精心展現的希臘諸城持續不斷的爭吵,讓人懷疑他們是否最終能結成足以抵抗薛西斯大軍的同盟——一個不僅戲劇化而且也高度政治化的故事。

與之相反,《300》的整個結構可沒有這麼多故事。它只不過是越來越多、越來越醜陋的敵人一次又一次的衝向斯巴達人,而斯巴達人則一次又一次掃清無數噁心的對手直到他們最後光輝的結局——而一些有關自由的咆哮時不時的被插入其中。不過空談「自由」和「理性」,和以戲劇化來表現自由和理性的重要性,這兩者可完全不是一回事;施奈德的電影就像米勒的漫畫一樣,沉湎於復仇性的暴力之中,偶爾姿態性的向所謂引起這一切暴力的意識形態點一下頭。而這被展現了多次的引起暴力的原因,卻恰恰表現得一點也不認真或動人,因為它們就像電子遊戲一樣有種虛幻、不真實和時髦的感覺;它們和我們的真情實感沒有一點交集。它只不過是一堆色彩絢爛的紙糊的角色在螢幕上出現然後消失,接著又有新的紙糊的角色需要對付。最後——GAME OVER。

如果這部電影驚人的成功真的有什麼嚴肅意義的話,那就是有些東西似乎的確正在消失。發生於溫泉關故事中一個有趣的部份——這個部份在米勒的《300》中並沒有提及,或許是因為它是有關於那些戀男童的雅典哲學家,而和夠男人的斯巴達人無關——和悲劇劇場起源有著緊密的聯繫。長期以來,薛西斯一直有一個習慣。當他離開自己的軍隊回到蘇撒 時,他都會留下自己華麗的帳篷。當希臘最終於公元前479年將入侵者全部趕走時,這頂帳篷和其他珍寶一起被希臘人從他的將軍馬多尼烏斯(Mardonius)手中繳獲。根據某些史料記載,這眩目的戰利品最後在雅典被用做狄俄尼索斯劇場的背景布。希臘單詞「skênê」,後來演化成我們的「scene」 ,最初的意思就是「帳篷」。另外一個迷人甚至是啟示錄式的故事則宣稱,在薩拉米斯海戰中被摧毀的波斯戰船的木料後來被用來修建另外一家劇院。

希臘悲劇舞台上出現的薛西斯的帳篷——一個可見(雖然有些磨損)的從帝國君主手中攫取的戰利品——可以看作是一個令人矚目的交織了歷史、政治和藝術的象徵;退一萬步來說,它至少也是一個早期希臘悲劇中常提及的華麗的東方織錦的例證。比如說在埃斯庫羅斯的《阿伽門農》(Agamemnon)(450BC)中,回朝的國王狂妄的糟蹋了一張華麗的地毯——而戲裡認為這是東方君主式的行為——預示著他即將面對的死亡。在同一作者的《波斯人》(Persians)(472BC)中,有著大量對波斯人喜愛的柔軟、豪華、絢麗的編制品的描寫。對當時的觀眾來說,如果這個波斯狂妄自大的象徵就出現在舞台之上,所有這些描寫無疑就有了更多的強有力的意義。

我只不過是想說,這場給了法蘭克•米勒漫畫書和扎克•施奈德電影靈感的戰鬥,是和西方戲劇本身的起源密不可分的。如果真的是這樣,這種聯繫就不僅僅存在於文字上或是物質上(帳篷,破舊的襯板),而有著更大的意義。真正的希波戰爭所展現的廣闊畫卷——愚蠢傲慢的自大;道德準則如何匹敵令人生畏的力量;低估一個被唾棄的「他者」中潛藏的危險——給悲劇的材料提供了75年的輝煌史詩,由波斯戰爭結束開始,以漫長的伯羅奔尼撒半島戰爭結束而告終。希羅多德似乎預見到了這後一場戰爭,在其中雅典人自己變成了以前狂暴專橫的波斯人。為了更好的表現這壯觀的崛起和可怖的衰落,悲劇作者們打磨加工了一系列材料和技術,而日後西方戲劇在精神上正是繼承了他們的遺產:有機聯繫的劇情,預示著合乎邏輯而無可避免的結局;由獨白和對話充分挖掘的人物形象;有意義的情節發展,登場與謝幕,視覺的享受伴隨著狂喜的歌唱。

從很多意義上說,一直以來這些都是戲劇娛樂的基本元素,從威尼斯歌劇到現代肥皂劇,從莎士比亞到星球大戰。施耐德簡單時髦的《300》——借用了戲劇性的波斯戰爭歷史卻沒有任何戲劇性可言,對史實也全無興趣——吸引了電影史上最大的觀眾群,這一事實似乎預示著從溫泉關起源的這一傳統很有可能也將在這裡終結。

----------------------------

參見麥可•謝普利(Michael Cieply)《該電影要傳遞的真正資訊嗎?恐怕是:來買票。》(That Film's Real Message? It Could Be: 'Buy a Ticket'),刊載於《紐約時報》(紐約 Times),2007年3月5日——原注

參見森林湖學院(Lake Forest College)伊斯蘭國家研究教授阿麥德•薩德里(Ahmad Sadri)刊載於一網路伊斯蘭新聞與文化期刊《聯繫》(Payvand)上的文章。(www.payvand.com/news/07/mar/1293.html)無獨有偶,一則發表在《石板》(Slate)上的影評認為該片是「如何利用種族迫害迷思與民族主義神話煽動全面戰爭的教科書」。——原注

見保羅•拜爾尼斯(Paul Byrnes)《在軍事宣傳中避免暴力行為的300條理由》(There Must Be 300 Reasons to Avoid This Violent Exercise in Military Propaganda),刊載於《雪梨先驅晨報》(The Sydney Morning Herald)2007年4月6日——原注