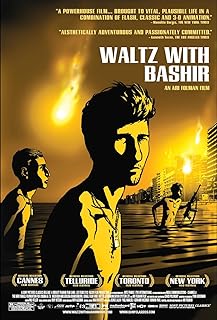

電影訊息

與巴席爾跳華爾滋--Waltz with Bashir

編劇: 阿黎․佛爾曼

演員: Ron Ben-Yishai Ronny Dayag 阿黎․佛爾曼 Dror Harazi

和巴什尔跳华尔兹/与巴什共舞/与魔共舞

導演: 阿黎․佛爾曼編劇: 阿黎․佛爾曼

演員: Ron Ben-Yishai Ronny Dayag 阿黎․佛爾曼 Dror Harazi

電影評論更多影評

2009-03-12 11:14:20

一部被奧斯卡忽悠的傑作

以色列電影《與巴什爾跳華爾茲》(Waltz With Bashir)很難歸類,到底算紀錄片還是動畫片?奧斯卡評委會最有意思,乾脆將它提名為「最佳外語片」。確實出人意料,但也不算荒謬,因為《華爾茲》是希伯來語電影,不過這麼一來,一部應該被載入紀錄片史的佳作就輕易被奧斯卡忽悠。

《華爾茲》應該算歷史上第一部動畫紀錄片。其實在紀錄片中使用兩維和三維動畫已經越來越流行,去年另一部被奧斯卡無端忽略的紀錄片芝加哥 10中,導演使用了大量三維動畫來重現美國法庭審理的場面。「鏡頭不夠」是紀錄片創作者永遠面對的挑戰,而如何呈現那些無法找到影像資料的歷史事件則尤其傷神。從前的做法是找照片來應對,美國紀錄片導演Ken Burns將這種風格推到了高峰。雖說敘事目的可以達到,但觀眾看起來多少有些乏味。

在影視製作中,動畫比照片要生動得多,一經合理使用,敘事效果立即可以躍上新臺階。對那些在Second Life中長大的一代人來說,僅靠幾張老照片在鏡頭前晃來晃去說故事已經屬於解放前的事情。此外,除了再現歷史比較困難,紀錄片敘事中還經常會遇到其他一些無法實際拍到的段落,比如夢境、回憶、幻覺。2008年的紀錄片中,已經有American Teen等作品開始用三維動畫描述夢境和幻想。

如果說這些富於創新的嘗試讓人欣喜,那麼《華爾茲》的誕生真可以讓人欣喜若狂。這是一部幾乎全部使用動畫的紀錄片,極具實驗性,而大膽嘗試中有可能遭遇的粗糙、生硬在《華爾茲》中幾乎沒有現身,創作上的成熟讓人驚嘆。

紀錄片的導演、以色列入Ari Folman直接出現在《華爾茲》中,聲音是他的原聲,但畫面是他的卡通形象。Folman走訪老戰友們,大家回憶1982年以色列---黎巴嫩衝突中各自的經歷。跟Folman一樣,其他被採訪者也大都採用原聲加卡通形象的組合,僅有兩人例外。在動畫設計上,導演並沒有採用目前最好的技術,人物描摹不能說特別精細。這是Folman的創作選擇,他沒有刻意追求照相現實主義。

如果細心一些,觀眾仍然能夠看出來,電影中的這些角色和年輕時候的區別。當年他們都要瘦一些、皮膚白淨一些、頭髮多一些。我特別喜歡導演對光影的處理:電影中的一個角色退到樹蔭下的過程中,原本明亮的形象逐漸蛻變為剪影;夜晚開車行駛在通衢大道上,街燈在司機的臉上留下的陰影一直在動盪變幻中。一部優秀的電影,規模再大,也需要細節的填充才有魅力。

大家參加了同樣一場戰爭,但戰爭留給他們的記憶卻各自不同。Folman已經忘記大部份細節,他的同伴Boaz經常夢見26條狗飛奔在以色列首都特拉維夫的大道上,接著聚集到他家的窗口下狂吠。Boaz找到Folman,告訴他自己的惡夢。Folman覺得心理醫生才能提供幫助,自己不過是個紀錄片導演。「電影難道不具備心理療效嗎?(Can』t films be therapeutic?)」,Boaz提醒說。Folman這才開始創作《華爾茲》。

他開始用動畫來反思戰爭。作為以色列軍人,Folman和戰友們在戰爭中是勝利者,同時也都是戰爭創傷的犧牲品。他們中的很多人親歷過1982年最慘烈的一幕,黎巴嫩右翼基督教民兵組織以當選總統巴什爾被刺殺為理由,大肆屠殺巴勒斯坦平民,在當地負責維持秩序的以色列國防軍沒有及時干預。面對良心的譴責,有人採取逃避態度。參與採訪的攝影記者強迫自己相信,悲劇只發生在膠片上,跟實際生活其實是兩樣。等到自我欺騙失靈的時候,他的心理立即瀕臨崩潰。Folman多年來強力壓制記憶,隨著與戰友們溝通的深入,他也開始被惡夢纏繞。在夢中,他跟戰友們一起,裸著身體從貝魯特城外的海水裡站立起來。

從視覺設計的角度來說,這段鏡頭相當完美,逼真的貝魯特城市輪廓

安排在背景,前景中是Folman及戰友們瘦削的剪影。電影中還有一處具備強烈視覺衝擊力的設計:一個巨大的女性仰躺在水面,Folman的戰友附著在她的軀體上,像個嬰兒。初看上去,你可以闡釋為人們在戰爭壓力下嚮往祥和安寧,但如果周圍的海水都是血紅色,你的理解可能會不同。

未來創作中繼續湧現全動畫紀錄片的可能性也許不大,但《華爾茲》足以預示一個新的藝術追求,動畫可以表現最嚴肅最沉重的主題,它肯定會成為新聞和紀錄電影創作流程中的重要環節。誰不需要動畫提供的那種重建時空的自由?

評論