電影訊息

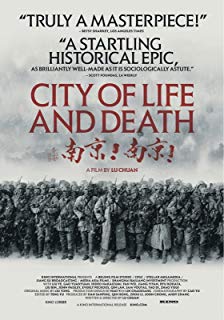

南京!南京!--City of Life and Death

演員: 劉燁 高圓圓 秦嵐

南京!南京!/CityofLifeandDeath/NankingNanking

![]() 7.7 / 9,306人

Hong Kong:132分鐘 | Argentina:132分鐘 (Mar del Plata Film Festival) | France:133分鐘 | USA:133分鐘

7.7 / 9,306人

Hong Kong:132分鐘 | Argentina:132分鐘 (Mar del Plata Film Festival) | France:133分鐘 | USA:133分鐘

演員: 劉燁 高圓圓 秦嵐

電影評論更多影評

2009-04-21 20:03:58

《南京!南京!》:戰爭之後,色彩是虛偽的

文:十一月的雨

德國哲學家狄奧多·阿多諾曾說過:「奧斯威辛之後,寫詩是野蠻的。」

阿多諾極為強調藝術的批判性中所蘊含的救贖功能,他認為現代工業社會的人性分裂、人格喪失、世界裂成碎片的現實只有通過藝術這種精神補償才能得以拯救,藝術能把人們在現實中所喪失的理想和夢幻、所異化了的人性,重新展現在人們面前,「藝術就是對被擠掉了的幸福的展示」。而作為藝術的代表之一的詩歌自然也承擔了這一功能。

但是自從奧斯維辛集中營發生的對猶太人的大屠殺之後,阿多諾不再相信人性能被藝術所救贖。在我看來,他這句話的意思大抵是:人性可以醜陋到如此地步,任何浪漫與之相較都蒼白虛弱的觸目驚心。

如何用影像去回顧這些讓人慘不忍睹的歷史?從這個角度來說,十五年前的史匹柏和十五年後的陸川選擇了同樣的方式。我可以說,陸川野心是宏大的,他在自己的第三部作品中就企圖勾勒大師們曾經的輝煌光影,像馬丁·西科塞斯的《憤怒的公牛》,像科恩兄弟的《缺席的人》;我也可以說,有《辛德勒名單》這樣類似題材類似表達方式的經典珠玉在前,陸川的嘗試很有可能變成潛意識的模仿;但是我寧願相信,最終促使他選擇用黑白映畫來展現這段歷史的,是歷史本身。

這是一段必須用黑白來展現才能讓人真正理解的歷史。黑白是靜默、是沉重、是莊嚴和思考。覆上彩色之時,我們會因為血色的眩暈和廢墟的荒蕪,讓感受止步子震驚和悲慘;掩去色彩之後,真相的厚重和慘痛才能更加拙重的撞擊心靈,人們才能在壓抑之後沉思到底是什麼釀成這場人間浩劫?

戰爭之後,色彩是虛偽的。

不可否認,雖然沒有顏色,但《南京!南京!》卻在各個方面都充滿了華彩。開頭的一段巷戰,激烈程度比《集結號》開頭有過之而無不及,但鏡頭卻不如後者般狂烈的晃動,始終保持著冷靜的推拉挪移。自從《拯救大兵瑞恩》問世以來,但凡涉及戰爭的電影場面,幾乎沒有脫離過與它相比較的命運。陸川它在不停的向我們傳遞一個訊息,即便是彈盡糧絕陷入絕境,我們的同胞們仍然能夠冷靜的抵抗到最後一刻。

就算是接踵而至的屠戮讓人壓抑得無法自己,但是幸虧還有這麼一些人,他們臉上寫著堅毅的表情,甚至還有相視一笑。面對暴徒的肆虐,面對太多麻木受死的面龐,這是我內心唯一的出路。

我無意主觀的拔高這部電影,但是我要說,在中國範圍內,《南京!南京》至少是前無古人的。陸川在現有體制、現有文化氛圍和現有客觀條件的制約下,已經做到最好了,它沒有達到讓人仰視的高度,但它值得讓人尊敬。因為它敬畏歷史,敬畏人性。

因為敬畏歷史,所以他極力保持客觀的視角;因為敬畏人性,所以他在不停的躊躇和反思。

其實作為一個中國人,面對這段屈辱慘痛的歷史最容易的反應就是控訴了,因為這是人的本能。想想吧,可以站在道德的制高點上唾罵、抵制和反對,還有一呼百應的人為你搖旗吶喊,這種方式確實讓人分外熱血無比暢快。但是,然後呢?心懷鬼胎的人仍舊極力否認,置若罔聞的人依然置若罔聞,可能大多數人在這之後對這段歷史的概念仍然停留在三和它後面若干個零上,可能有些人會無關痛癢的拋出一句為什麼我們總是要提起這些事呢?

我們不能僅靠激情來填充歷史的空白,我們更不能把控訴永遠只作為一種姿態貫穿始終。那麼,我們要做些什麼?我們能做些什麼?

陸川用他的理性的思索給出了自己的回答。這種理性不是置身事外的冷漠,更不是故作高深的意淫,這是一種源於高度的自信。他相信自己可以儘量客觀的還原這段歷史而不是一味的否定一切,他明白自己可以跳脫出民族的侷限而不是狹隘的發出一種聲響。選擇用一個日本人的視角來講述這個故事便是基於這種自信。如果表現在電影裡,它便是平穩厚實的每個鏡頭,是悉心雕琢的每個細節,是內心充盈的每個人物,是苦難面前的每次微笑。

其實這也是我最欣賞本片的地方了。日本軍官角川逐漸變化不斷糾結的內心,讓整部影片隨著他的視角不知不覺進入了另一個層面的高度。他從教會大學畢業不久,這意味著他也知道上帝懂得寬容。但是現在橫亘在他面前的是赤裸裸的戰爭和同胞的暴行,這讓他困惑、恐懼、不知所措。他在隨軍的一個慰安婦那裡找到了唯一的寄託,於是他告訴同伴說以後會娶她。但在醜惡的戰爭中這種天真幾乎是個童話,而他最後的慰藉也隨著她的死去最終消失殆盡。

我很久以前看過倪匡寫的一本衛斯理科幻小說,名字就叫《鬼子》。在裡面他描述了一個日本人在經歷過侵華戰爭之後的多年後,由於無法承受自己內心的罪惡感,最終選擇了自殺。

倪匡在後記里寫了這樣一段話,大概意思是:有人說我越來越不務正業了,寫的東西跟科幻越來越不搭邊。但是我想說的是,在這篇文章里我虛構的這個故事,這個日本人懺悔反思的故事,我是並不相信的。對我來說,這無疑是比科幻小說更離奇的事。

我想和倪匡持同樣觀點的人一定不在少數,即使不這麼肯定,也一定是充滿懷疑的。就像是片中,日本軍官殺了德國人拉貝的秘書之後,長久的凝視著遠方的那個鏡頭。那一刻他到底在想些什麼?在疑惑這個唯唯諾諾的中國人在死前那句威風凜凜的話的意思?為自己的行為短暫的反思?還是索性就是一片空白?未知往往讓人恐懼,因為它讓人性顯得那麼幽深。

我更願意相信陸川最終的闡述。雖然在整部影片中他都在儘量客觀中立的表達,但在結尾那場震撼人心的祭祀場景之後,他用角川軍官的命運明確的給出了他所信仰的答案。

還記得電影的開頭,在一片廢墟之中,電影的名字緩緩出現,the city of life and death,直譯過來就是「生死城」。

「南京!南京!」烙印的是中華民族的特殊記憶,而「生死城」顯然是為了讓外國觀眾更直觀的觸摸到這段歷史。

「死」的意象顯而易見,太多的已經無法叫出名字的受害者讓這一個字顯得愈發沉重。但是死城之中,何「生」之有呢?

借戰爭的藉口釋放獸性的人不在少數,這是不可辯駁的事實,這也是讓我們瀕臨絕望的原因。支撐我們活下去的不是民族情結也並非同仇敵愾,而是對人性的信心。角川最後經歷了作為一個人無法承受的困境,他的選擇和倪匡的虛構如出一轍,但我的內心卻告訴我這並非是另一部科幻小說。

正是這些殘存的人性,構建了「死」城中一縷微弱「生」機。就像逃離死亡後奔跑在原野上孩子的笑容,永遠的定格在了人們的記憶中。

2009-4-14

南京長鏡頭 之 舞蹈(摘自《看電影》)

祭祀叫松井石根入城儀式,它是一個正規的閱兵儀式,電影裡的是我編的。它是一個寓意性的東西,這是我拍之前就夢到的一場戲,是我拍整部電影的動力。這場戲是核心,是我花多大功夫都得拍成的。06年9月份建組的時候,我發夢,突然看到一群日本兵在一片廢墟上舞蹈,這跟我說的一撥人的死亡地獄是另外一撥人的遊樂場,很有聯繫。當是我花了好多錢拍,教了1000個士兵跳日本舞。我先培訓12個舞蹈教員,這12個人再下到裡面去教給其他人跳,然後再把日本人請過來,前前後後折騰了兩個月。

我在日本看這個舞蹈時,突然就覺得,我們怎麼沒有啊?我們怎麼就只剩秧歌了呢?我們怎麼就沒有一種東西,能夠讓大家能夠忘我的去參與?我敢說這些東西都是咱們這傳的。這四個舞蹈動作,是四個勞動的動作。是從他們最原始民間舞中間淘換出來的四個動作,然後我們編成這個舞蹈。日本人看了,說沒有任何問題。那兩個鼓手是從東京來請來的,日本最好的鼓手。鼓室在河南做的,那個聲音曾讓日本鼓手拒絕上去,因為好的鼓,應該是用牛皮製的。可是我們花不起那錢,用的是驢皮。拍到那個時候,我的錢其實已經沒了,但是我又覺得必須得有那尺寸,一分一厘都不能少,最後只能用驢皮。那天他們下飛機,在那兒敲。記得是黃昏,鼓架在半空中,拿高台把它架起來。倆人抬上去,敲一輪兒,所有人聽了,覺得必需要拍。我們發現他們那個精神一直傳承著,沒有斷過,很可怕。

這場舞蹈是一個極端暴力的東西,它在控制你的精神、你的願望。在我們的廢墟上,他們的舞蹈其實就意味著一種文化和精神的佔領。而且70年後的戰爭,即使不用武器的形式,他也會用別的方式佔領你。我們經常會陷入一種狂歡,比如說突然一片兒出來,它可能很爛,可能就是個精神垃圾,可我們也陷入其中,每天孜孜不倦的聊著等你回想,為什麼?這種集體的無意識,這種被洗腦,麻醉、狂熱,戰爭行徑也是如此。

———陸川

摘自我的部落格:

http://www.mtime.com/my/mxl117/blog/1812369

聯繫方式,轉載請與我聯繫:

郵箱:nicolas_mi@163.com 舉報

評論