電影訊息

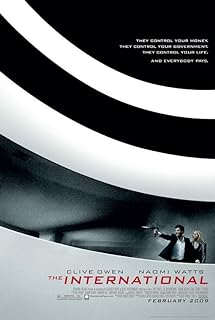

黑暗金控--The International

編劇: Eric Singer

演員: 克萊夫歐文 娜歐蜜華茲 阿敏穆勒史托爾 烏力克湯姆森 傑克麥特金

跨国银行/黑暗金控(台)/国际组织

導演: 湯姆提克威編劇: Eric Singer

演員: 克萊夫歐文 娜歐蜜華茲 阿敏穆勒史托爾 烏力克湯姆森 傑克麥特金

電影評論更多影評

2009-06-05 21:29:08

看了四遍,我給五星

單位對面的碟鋪很早就鋪上了槍版,看到是clive owen主演的有些期待。等了很久也沒見正式版出來,倒是上週腳傷了在家休息時發現verycd有DVDRIP於是便下來看了一遍。畫面很漂亮,clive owen前年得獎的children of men當年也是奧斯卡最佳攝影吧(我到底是看演員還是看畫面呢??)

第一遍在14寸螢幕上面跟著走了下來,有些細節沒弄清,不過有好幾個鏡頭印象很深(其中兩個:IBBC律師乘坐黑手黨的車進了山洞隧道,鏡頭在山洞外沿著車的預定路線側面90度跟拍3秒至山洞出口,沒有車開出,鏡頭繼續沿行車路線行走並漸漸拉至大全景...Cote Azzure at 5:30PM....;風景很美,構思很巧,氣氛很棒;還有一個是影片的結尾,Salinger微微抬頭,眼神挫敗茫然,鏡頭微微回拉,搖起,主角的面孔被淹沒在身後的陽光之中)。導演和攝影對汽車山洞的一幕的拿捏讓人暗暗叫絕,也可以算是全片的寫照:乾淨,克制又不失精妙。結尾的鏡頭的陽光不禁讓人想到French Connection最後的那一幕。看完之後馬上搜了一下片子的資料,原來導演Tom Tywker是拍《疾走羅拉》的啊...目不識豬...

第二遍買了碟在電視上看,覺得這樣才對得起這部電影嘛。第二遍之下故事算是釐清了;古根海姆的槍戰,威漢和Salinger的對話等場景也重溫的一遍,人物的表演也細看了一遍。感覺幾個主要角色乃至一些配角的表演都很到位:自然,生動毫不僵化;即便是後半部份戲份不多的兩位紐約警察甚至是美術館裡的殺手也都是如此。全片看下來的確找不到什麼敗筆。看一些評論說全片也沒什麼亮點,但我感覺這明顯是導演的用意:克制而精確,哪怕是最高潮的美術館槍戰片段也沒有出現任何一個慢鏡特寫,演員也沒有007那般的誇張矯健身手,單憑鏡頭走位和組合達到緊張的效果以及全片風格的統一。實際上這樣的處理絲毫不比007,吳宇森之流遜色,反而顯得要高明不少吧。

第三遍開著導演評論看,不少細節得以闡釋。山洞那段時Tywker說他特別喜歡那個構思,專門選了一個不長的山洞,運用了那個暗喻的鏡頭;旁邊的編劇有些揶揄:嗯,風景不錯.... 而結尾的陽光那段,他們談到了French Connection和其中的主角Popeye Doyle,這才想到兩部影片的結尾以及Salinger和Doyle的相似之處,想必結尾的鏡頭也受了FC的啟發吧。導演還特別談到影片中的古根海姆盡然是由幕後團隊花了大把時間和力氣專門搭建的,這段13分鐘的槍戰花了6周的時間拍攝,期間還在真正的古根海姆拍了幾天。這樣用心的投入和準備恰好也反襯了Tywker這段槍戰所採用的「克制」「不出彩」鏡頭語言絕不是敷衍了事的兒戲。

第四遍是和我爸一起看的,我印象中我和他一起看完的DVD不會超過5部,甚至更少。大多數時候都是影片開始不久他便全意趣全無地走開了。而這次開始的時候懸念便設下,到了salinger和calvini會面的時候他開了個小差走開了一下;我還擔心他能不能堅持看下去。而當狙擊的場面出現之後他便完全被拉入到影片的情節之中了。到了紐約的那部份他已經開始主動猜測影片的走向了。而威漢和Salinger密室的那段精彩對話他也看得很投入。影片結束的時候他不忘說句:好看!由此看來即使是在最基本的敘事層面,能讓一個對當今電影毫無興趣,觀影經驗尚停留在哈里森敢死隊和南斯拉夫影片的中年觀眾看得如此投入,本片也可以算是很成功的了。

要拍出伯恩身份那般的花巧,007的無敵或者是飛鴿慢鏡魚躍的鏡頭,tom tywker不是不能,但是他不想也不會拍得這麼取巧;這部影片談不上多大的原創,而且也似乎很多人所說的一般:不出彩。但恰是這種看似平淡的表現手法最能體現導演,編劇和攝影的功力。Tywker在評論中說他受到早先歐洲片以及film noir的影響,因此這部影片在風格上算是某種回歸,而在當下特效漫天飛的時代也可以說是一種前進。

此外或許應該談談本片的主題,套用一句常用在賈樟柯電影上的評論簡言之便是「充滿了對當下現實的指涉和人文關懷」;但我想對比《24城》或者先前的《三峽好人》,《跨國銀行》雖然不算文藝,也不算寫實,但其中卻貫穿了相當深度的指涉和關懷。甚至我覺得Tywker的戲劇演繹並不遜於賈樟柯的現實主義表達。因為按照德波的說法世界早已成為景觀;而目前的景觀已是無比瘋狂,遠超夢境,因此對於銀行,金融這樣主題,演繹更像是寫實,寫實毋寧說倒成了隔靴搔癢--只有想不到,沒有做不到。四大或投行的觀眾對此應該有所體會。

Tywker說過他們拍攝期間由於資金壓力曾經考慮放棄古根海姆而選擇其他公共空間拍攝槍戰的一幕。幸好最終呈現的是古根海姆的一幕,因為我覺得這部電影配得上古根海姆,反之亦然!

A contemporary film deserves a contemporary museum and a contemporary audience. Think again~

評論