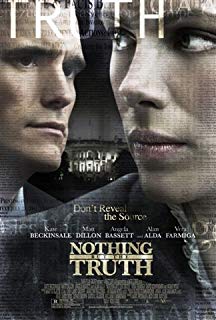

電影訊息

電影評論更多影評

2009-06-07 01:31:42

遠離我們的,不只是真相

看完電影,我失望於它沒有給我以意外,喜歡它乾淨俐落的鏡頭語言。

作為曾經的或者現在的新聞專業學生,這部電影對我來說其實並沒有更特別的意義。誰都知道電影裡的那些正義或者不正義是屬於另一國度的,和我們所在的這個國家無關。有人會說,啊,民主如太平洋彼岸,原來和我們也不過是五十步笑百步。五十步和一百步,正是我想說的。

看這部電影,直觀的感受是機器的強大。這是很不意外的一點。政府陰謀論也好,公正執法也罷,其實都是一個強大的國家機器籠罩著人們。這塊土地上的簡單粗暴在彼岸可以是精打細算的精神壓迫,總之,機器有智慧和能力來解決力小勢微的個人。這個世界正在變得越來越保守,如果瑞秋這個事件發生在幾十年前,過程和結果大概都會大大不同。在我們這片土地上,對強權的膜拜向來是公開的,而在其他地方,這也越來越成為一種趨勢。國家機器的過於強大使得所謂新聞媒體的種種原則處於危險之中,只要需要,國家隨時可以將這些原則破壞殆盡,用各種公開的或者隱蔽的方法。國家會讓人們去承認錯誤,但國家不會有錯。在這樣的強大意志面前,一個瑞秋何以抵抗呢,普利茲又如何?輿論的背後永遠都是人,所以,都是可以被掌控的呀。

而五十步與一百步的不同在於,還有那五十步的距離。這就是嘴長在自己身上和長在別人身上的區別。在這個一百步的土地上,嘴巴們只能說被允許說的那一部份;而在五十步的土地上,嘴巴們可以說自己的話,儘管可能是找抽。瑞秋就是找抽的嗎?

電影的最後,點出了那個小女孩才是那個追查很久的「線人」,我覺得有點多此一舉了。瑞秋的堅持到底是出於職業的操守還是出於一份承諾和溫情?或許兼而有之。就是這份兼而有之使得電影變得混亂,使得瑞秋遭到了人們的質疑,也使得導演想表達的東西被分散了(或者導演想表達的只是倫理的層面?)。

對於導演的另一個不滿意在於,他太過狠心地將瑞秋推進了一種絕境:國家機器不屈不撓的追問,自身環境的惡劣,丈夫的過早背叛,與兒子的痛苦分離,還有CIA女特工被殺的道德壓力……這讓瑞秋陷入了「只剩下原則」的尷尬境地,作為一名母親,她必須為她的兒子負責,而當一個人要為別人負責的時候,她的動機里便就不能只有她自己。

整部電影讓我印象最深的是瑞秋的律師在美國最高法院裡說的那一段話:在1972年的「布萊茲伯格訴海斯案」中,正是本法庭,違背了確保記者在大陪審團前拒絕透露其情報人姓名的權利,而是賦予政府權力,監禁了所有這些不肯透露資訊來源的記者。裁決結果是以5:4的接近票數得出的。「布萊茲伯格案」中的斯圖爾特法官曾說過:「隨著時光流逝 政府手中的權力滲透到各個角落,這些當權者,無論何黨何派,都只想著讓自己永垂不朽,而人民才是最終的受害者,多年以後 這樣的權力被愈加濫用。」阿姆斯特朗女士,本可在與政府的鬥爭中妥協,本可放棄她保守秘密的原則,本可簡簡單單地回去同家人團聚。但如果這麼做了,那就意味著,再不會有人,向她提供任何情報;再不會有人,向她的報社提供任何情報。然後,明天,當我們逮捕了其他的報社記者,我們讓這些報社失去所有的資訊來源,等同於我們在無視第一修正案的存在,那我們又如何才能知曉一名總統是否有掩蓋罪責?一名軍官是否有虐待囚徒?作為一個國家,當我們不再有能力約束當權者手中權力的時候,當政府不再懼怕任何責任的時候,它將成為何種性質的國家?這值得我們認真思考。監禁記者?那針對的是別的國家,是那些懼怕她人民的國家,而不是想要珍惜和保護她人民的國家。就在不久前,我開始感受到來自瑞秋·阿姆斯特朗案中的人性壓力。我曾告訴她 我只代表她個人,而不是她的原則。直到我再次見到她,我才意識到:對真正偉大的人而言,個人與原則之間,根本沒有區別。

只是結果仍然是一個5:4。正義和慷慨激昂的作用僅限於打動人,卻並不一定會打動結果。就像現實里,我們還是要面對一個個謊言,一個個虛假的字句。范曾經寫過她在波士頓淋雨於電梯間偶遇丹·拉瑟的故事。當一個中國的後生小輩以崇敬的心態看著那位美國老人的時候,他自己在為什麼事情而煩惱呢?

評論