電影訊息

電影評論更多影評

2009-10-30 18:06:12

燈火闌珊處的麥可·曼

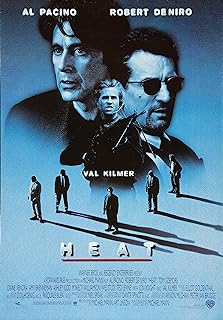

你可能認為《盜火線》裡的羅伯特·德尼羅是影史上最酷的黑幫大哥;心醉神迷於《最後一個莫西干人》里野性難馴的丹尼爾·戴·劉易斯;覺得威爾·史密斯在《拳王阿里》中脫胎換骨;拉塞爾·克勞應該憑《驚爆內幕》而不是《角鬥士》摘下奧斯卡影帝;連湯姆·克魯斯在《借刀殺人》裡的表演都讓你耳目一新……你會記住這些電影這些演員,但你未必會注意到那個躲藏在電影后面的名字:麥可·曼(Michael Mann)。

這個兼製片人、導演、編劇為一身的電影奇才,出生於1943年的芝加哥。與其他不少苦熬出頭的導演一樣,他先是為電視台製作劇集,並埋頭撰寫電影劇本。這一段時期的歷練無疑對麥可之後的電影生涯有著深遠的影響。由於是拍攝電視劇出身,麥可的電影總是充分考慮到觀眾的感受,不會是專討影評人歡心的陽春白雪;而他為電視台製作的幾乎是清一色的警匪劇集,顯示了導演對類型片的興趣和天賦。在 1979年,麥可·曼首執導筒,拍攝了中規中矩的《天牢勇士》(The Jericho Mile)。之後他又拍了《神偷》(Thief,1981)和《魔鬼戰士堡》(The Keep,1983),但一樣反響平平。1986年,麥可·曼終憑《孽欲殺人夜》(Manhunter,1986)一片聲名鵲起,這部電影是根據托馬斯·哈里斯小說《紅龍》(《沉默的羔羊》前傳)改編成的驚悚片,由布賴恩·考克斯飾演食人醫生漢尼拔。之後麥可一路坦途,接連導演了影迷們耳熟能詳的《最後一個莫西干人》(The Last of the Mohicans,1992)、《盜火線》(Heat,1995)、《驚爆內幕》(The Insider,1999)、《拳王阿里》(Ali ,2001)和《借刀殺人》(Collateral),成為好萊塢一線名導。

麥可·曼是信奉慢工出細活的導演,從影至今二十五年,卻只推出了9部電影。這個滿臉學院派氣息的老頭對細節的關注是眾所周知的,不能忍受影片中任何一個暇疵。《盜火線》裡的一段警匪槍戰戲,導演請來英國空軍特種部隊的軍官坐鎮指導,單單是規劃槍戰場面就用了7個月時間。還有一個很流行的傳說是,麥可·曼曾為了拍好一個鏡頭,讓附近的機場改變飛機起飛路線。史密斯出演《阿里》前,需要接收一年的專業拳擊訓練,外帶增肥幾十磅。在《借刀殺人》里,導演為了讓片中計程車的顏色符合自己的構想,經過多次噴漆、打光試驗才確定下來,而這些小細節觀眾可能根本不會去留意。片中只有幾個動作鏡頭的克魯斯,也要接受嚴格的搏擊訓練,可憐的阿湯哥沒少挨打。至於一個鏡頭上百次的NG,往往是家常便飯,簡直要把演員逼瘋。當然,一切都是值得的,因為控制他們的是麥可·曼。

如今是一個滿街叫囂「作者電影」的時代,不少導演恨不得把電影當成自己的日記本,演員們不過是上帝手中的棋子而已,希區柯克的名言「演員都是畜生」成了不少偽大師們的座右銘,彷彿不如此便顯不出自己至高無上的權威與牛逼。事實上,在一部電影裡,演員如果表現出太過出眾的個人魅力,把觀眾的目光和導演的風頭搶得一乾二淨,的確也不是什麼好事。但麥可·曼似乎是胸有成竹的,他給予演員最充分的演繹空間,演員的表演成為他電影最為吸引人的特質之一。德尼羅演過無數的黑幫老大,但《盜火線》里有情有義的尼爾卻是別有一番風味,讓人有驚艷之感(很遺憾我忽略了同樣傑出的阿爾·帕西諾,但他在這部電影中不過是慣性演出)。拉塞爾·克勞在《鐵面特警隊》中已經嘗試過類似的極有正義感卻不斷被個人脾氣情緒困擾的角色,但他在《驚爆內幕》里染白頭髮後演出的美式中產階級,靠著微微顫抖的雙手、笨拙的走路姿態和猶疑不定的眼神,完成了很可能是他演繹生涯中最值得紀念的一次表演。在《拳王阿里》出現以前,有誰能想到一向以搞笑殊勝的威爾·史密斯能夠把拳台上傲視眾生的「穿花蝴蝶」阿里演得入木三分?劉易斯演出《最後一個莫西干人》後,成了名副其實的千面演員,再飾演任何角色都是玩熟手中的鳥。至於湯姆·克魯斯,嗯,如果把他定位於靠臉蛋吃飯的偶像派是太刻薄了一點,畢竟阿湯哥也演出過《生於七月四日》、《大開眼戒》這樣的電影,選片的眼光一流,但他的演技缺乏創造性和穿透力應該算是一個不爭的事實。《借刀殺人》裡的獨行殺手對他而言可算是一個不小的突破(雖然看起來有點傻氣和僵硬)。演員們本身的實力勿庸置疑,但如果沒了麥可·曼的精彩調教和永遠在恰當角度出現的攝影機的幫助,他們不會顯得如此光彩奪目。

麥可·曼的電影,永遠是遊走於藝術和商業之間,牢牢把握住那根岌岌可危的平衡線。《盜火線》里正邪對決的路子,在八十年代的港片中已是俯拾皆是,但麥可·曼卻把這種俗濫題材拍出了史詩氣質——長達三個小時的片長,大量的內心文戲,警察的靈魂和他三次離異的家庭一樣,痛苦到支離破碎;盜賊的內心和他不設傢俱的房子相仿,寂寞得空空蕩蕩;兩個平行線上的人,無法像那些千千萬萬的普通城市人一樣滿足於燒烤、踢足球、大腹便便躺在沙發上看電視的生活,他們一起走到邊緣,殊途同歸。無論是甜美的愛情還是突如其來的謀殺,背景交響樂都是人們身後燈火輝煌的都市。命運無法預測,這是生活的底色。麥可·曼的電影就是如此,他給你講了一個很好玩的故事,人物情感衝突強烈,動作場面刺激,絕不缺乏戲劇性,能調動起觀眾極美好的觀影經驗;但影片往往餘韻悠長,讓你看完後有點想說些什麼的衝動。

導演心繫之處,總在電影之外。《驚爆內幕》,一個是堅持新聞自由的資深製作人,一個是割不斷道德羈絆的企業高管,兩個人都受困於自己的專業原則,於是被命運逼到最尖銳的境地,需要他們作出可能是一生中最困難的選擇。在這部沒有絲毫火爆場面的電影裡,麥可·曼對影片節奏的控制已臻完美,除了開頭一段略顯沉悶外(這也是麥可·曼電影的一貫特色,讓你漸入佳境),全片幾乎沒有一句多餘的廢話和一個多餘的鏡頭,所有情節圍繞兩個主人公的抉擇展開,社會、工作、家庭不斷給兩人帶來越來越大的壓力,觀眾的心也隨之被提得越來越高。幸好幸好,結局宣揚的依然是美國式的個人英雄主義,一切有關正義的選擇都不是做無用功。也許導演想要傳達的資訊不過如此:過一種既有原則又講策略的生活,不是那麼簡單;但如果你堅持下去(或者說一條徑走到黑?),那麼你也許會有收穫。是的,也許。可以給我們一點安慰的是,這部曾摘下當年影視界人道主義大獎的電影,乃是根據真實事件改編,總算不是創作者一廂情願臆想出來的空中樓閣。

麥可·曼時時眷戀著城市與人的奇妙關係:燈火輝煌的現代都市裡,為何人與人之間的關係反而日漸疏離,為何人人都能感受到無法排遣的寂寞?《借刀殺人》里,洛城的街燈愈見閃亮,然而孤獨卻是無邊無際,所有人都好像那隻緩緩行過城市街道的孤狼,溝通無法實現,你我力不從心,投入難以預測的命運漩渦。那麼救贖之道何在?人人心中都有一個嚮往的馬爾地夫,所不同的在於有些人只敢在夢裡去,而有些人真的去了。傑米·福克斯飾演的黑哥們司機最後在影片結局著實雄起了一把,但過後呢?他也許還是不能到達他的馬爾地夫,因為他不可能如白髮殺手一般無牽無掛,他過於正常——那這部電影想說的又是什麼?嘿,一個人凌晨死在洛城的地鐵上,你說會不會有人知道?

說了半天,卻好像什麼都沒說出來。麥可·曼的電影難以談論,他不是玩弄技巧的新浪潮,理論在這裡捉襟見肘,感覺反而可能貼近真相。無論如何,對於這樣一個現代城市史詩的書寫者,我們似乎應該對他多一些關注。

2005·2·6

評論