電影訊息

電影評論更多影評

2009-12-11 11:35:25

浮華與空洞:索菲婭·科波拉解讀下的《絕代艷后》

原本對索菲婭·科波拉執導的《絕代艷后》有點小小的期待——曾因《處女自殺》、《迷失東京》而給人們小小驚喜的才女是如何講述那位上了斷頭台的王后的。然而,這次,這位電影《教父》之女卻讓我失望了。也許索菲婭心中的瑪麗是個在錯誤的時間,出現在了錯誤地點的尷尬人,而拍了此片的她便如同一個被小聰明誤了的女人,用錯誤的手法,導出了一部空洞的戲。

索菲婭是有野心的,想將自己對人物的解讀告知於眾,想告訴人們一個更為人性化的厄運王后,所以在借用歷史文獻時,她堅決拋棄了最權威的史蒂芬·茨威格的人物傳記,而青睞於弗雷澤的小說《Marie Antoinette::The Journey》。顯然,索菲亞這次是自信得有點過了,所以在坎城放映遭遇噓聲時,毫無防備的她有點受傷。在這裡很想自作多情地奉勸索菲婭一句——雖然有時候劍走偏鋒會有奇效,但是有些事件是不能走偏鋒的。

由於取材上的偏向,科波拉的著力點便放在了呈現女性心路上,想渲染出一種因空虛倦怠而索取無度的放縱人生。在她的執導下,失意於婚姻的安托瓦內特寄情於聲色犬馬,為了再現這種精神找補,科導將奢華香艷的宮廷生活作為該片的構架依託,一如貴婦們的裙撐:鮮艷瑰麗的布料、新穎別緻的鞋子、奇巧詭異的髮型、美輪美奐的飾品、精緻誘人的美食、濃妝艷抹的貴族、一次次盛大華美的服裝秀和一場場豪華奢侈的盛宴……

此類鏡頭初看時賞心悅目,「原來是奼紫嫣紅開遍」,彷彿目光觸及了色彩迷幻的夢境,可是一旦雷同繁多後,就開始反感乃至反胃,就如同讓觀眾們一次性地吞下了大量的奶油蛋糕,真正膩味到了極點。更何況科波拉原本就打算將這部和歷史人物相關的作品淡化歷史感、沉重感和滄桑感,她那女性視覺的美感和華麗盡現的同時,也吝嗇了給予法國大革命和最後悲慘結局的鏡頭,更失去了豐滿人物形象該有的依託。賣弄小技巧的科波拉越是將宮廷再現得富麗堂皇,影片就越發向空洞枯燥邁進,於是單薄、片面的角度與解析經過大量浮華空虛鏡頭的堆砌後,使得該片顯得輕飄飄空蕩蕩到令人產生質疑——有必要拍嗎?

或許瑪麗·安托瓦內特的故事,大家都不陌生,所以索菲婭預設了很多背景,即便是很關鍵的點,她也不屑於涉及,例如瑪麗的性格養成,這該是她日後所走歷程的誘因。安托瓦內特出身於真正的豪門——神聖羅馬帝國皇帝和當時歐洲NO.1的女政治家奧地利女王的小女兒,這個被寵溺得過了頭的小公主任性而懶惰,出嫁前還不能熟練地運用法文和德文,而且更可怕的是——生於長於政治環境的她竟然缺乏最基本的歷史常識和其他必備的概念。

從公主之身走向太子妃之位,再由太子妃升級為王后,安托瓦內特被獻媚之人包圍,過著窮奢極欲的生活,壓根兒不知道世上還有飢寒交迫的這碼事。即便她本非惡人,但她的揮霍奢靡對於生活水準一跌再跌的法國貧民來說無疑是個諷刺。她的奧地利皇帝哥哥曾在訪法時這樣寫道:「王后是個美女,但她非常無知……把光陰都浪費在揮霍和消遣上……她必須變成一個有思想的人,但這樣的閒散生活讓她無法思考。」大革命後,陷入困境的前王后開始有思想了,只可惜她長腦子長得太晚,一切都來不及了。

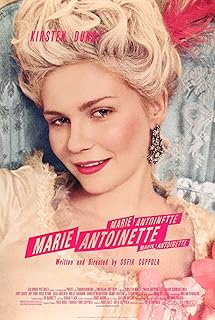

該片主演柯爾斯滕·鄧斯特在她11歲時就有驚艷的表演——《夜訪吸血鬼》裡的她和三名大帥哥配戲,阿湯哥、皮特哥和班德拉斯哥。當年的她在大明星中豪不遜色,將尚為小女孩時就成了吸血鬼的克勞迪婭,在幾十年後想成為女人想擁有美麗身體的渴望,對阿湯哥吸血鬼的恨以及對皮特哥吸血鬼的愛情,演繹得令人喝彩。觀眾在那張幼稚嫩滑的娃娃臉上卻分明地看到了歲月的痕跡,特別是那雙世故而敏銳的眼睛。可見鄧斯特應該是年輕女星中有實力的一位,只可惜近年來沒遇到好戲,也就噹噹蜘蛛人的女友賺點人氣吧。這次,在科波拉片面、牽強的構架下,她不能將人物立體起來,宛如相片。

該片也不是完全的一無是處,至少在色彩、畫面、配樂上有長處。例如配樂,使用了大量現代搖滾元素,顯得張力十足,在質感上體現出華麗精美與搖滾音樂之間的碰撞與交匯。或許本片的另一個譯名《豆蔻風華》更為貼和索非亞的本意。

不論斷頭王后在她短暫的一生里是否曾留下那句「名言」——貧民吃不上麵包時,她說:「他們為什麼不吃蛋糕?」觀看完這部影片後,我想說,膩味了超大號的奶油蛋糕,卻還沒麵包吃。

(http://nicolew.blog.hexun.com/6970393_d.html)

評論