2009-12-12 03:46:47

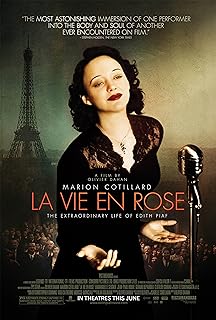

《玫瑰人生》:用回憶點燃了火

************這篇影評可能有雷************

(芷寧寫於2007年9月10日)

憑心而論,如果已故法國香頌的靈魂人物伊迪絲·琵雅芙的真實性格、做派、為人處世如影片《玫瑰人生》所呈現的那樣,那她便不是本人最欣賞的那類女性。不過,這絲毫不妨礙本人欣賞她那美妙絕倫的歌聲,也不妨礙對她苦難人生的產生敬重之情。

不可否認,這部影片拍得還行,特別主演是主演瑪麗昂·歌利亞的表演以及結尾部份電影語言、剪輯技巧的綜合運用,顯得頗具功底,也妥貼得當,可以說,該片結尾的再現方式恰到好處地將所要表達的情感和內容精彩送出,精湛精準地詮釋了伊迪絲·琵雅芙的傳奇人生,你可以不欣賞她的做派,但一定會在最後為她喝彩且落淚。

該片前半部份顯得瑣碎雜糅,特別是那種「遠近騰挪」式的敘事方式——不明顯的正敘和無時間次序的插敘之間隨機跳躍交叉著,乍看上去有點毫無章法之感,略顯凌亂,等逐漸了解劇情和表達方式之後,觀眾會明了,影片的這種呈現方式完全是以一個「老人」(其實不算老,琵雅芙死時只有47歲,但因長期「糟蹋」自己的身體,已是形容枯槁)兼病人的散亂回憶進行的,一個不久於世的人常常會觸景生情,因物而憶,而這種思維方式是跳躍而無時間空間限制的,所以一會兒回溯至童年,一會兒又可以快速跳至暮年,轉瞬又是瞬間繁花般的盛年,但其中所要表現的主題不變:法國歌后那多舛、坎坷、濃烈而傳奇的一生。

伊迪絲·琵雅芙曾說過:「沒有愛,我們什麼也不是。」在成長期,她是乏愛典型。伊迪絲·碧雅芙原名為伊迪絲·吉奧瓦娜·加森,1915年出生於巴黎一個流浪藝人家庭,父親在入伍前曾是馬戲團演員,母親是街頭歌手。伊迪絲幼小時,父親三軍,母親為了更好的發展而遠走他鄉,把她留給了外婆。父親借探親之機,將她送到了諾曼第與祖母一起生活。祖母是一家妓院的媽媽桑,對孫女並不特別上心,善良的妓女提提妮卻無私地給予了小伊迪絲母親般的關懷以及歌唱啟蒙,這是伊迪絲此生中少有的幸福時光,雖然所處的環境很不適合小孩成長。提提妮悉心照顧突患角膜炎的小伊迪絲,並帶著她去虔心禱告,小伊迪絲終於重見光明,此後,伊迪絲養成了虔誠禱告的習慣。

戰爭結束後,伊迪絲被父親接到馬戲團,馬戲團里不養閒人,父親吆喝著年幼的她去做粗笨的活。之後,父親開始單幹,帶著伊迪絲在法國各地流浪表演,此時,伊迪絲的歌唱天賦被發掘,開始街頭賣唱的生涯。

15歲時,在巴黎街頭賣唱的伊迪絲(瑪麗昂·科蒂拉德飾演)不僅要養活無所事事暴脾氣的老爹,還要施捨落魄了的壞脾氣的老媽,就在她堅決抵抗貪婪的老爹逼她去賣之際,她被巴黎一家高檔咖啡館的老闆路易斯·萊普利(德帕迪約飾演)發掘,萊普利與伊迪絲簽約,給她起藝名「小麻雀」,併力捧她。可伊迪絲·碧雅芙時運不濟,還沒過上幾天安穩日子,還沒在燈紅酒綠中醒過悶來,萊普利就被刺身亡了,她的人生再次滑入低谷。所幸,一個她聲音的仰慕者、作家兼詩人雷蒙德·埃索(馬克·巴貝飾演)不願看到珍珠被埋沒,他挺身而出,助碧雅芙從麻煩中脫身,還為她糾正了那進不了高檔音樂廳的底層發音和毫無感情色彩的演唱方式,並為她打造了第一首值得保留的好歌,無領黑色禮服裙的造型也是雷蒙德·埃索為碧雅芙確立的。

在朋友的打造和幫助下,伊迪絲·碧雅芙紅了,她那獨具魅力的聲音征服了巴黎和整個法國,她出唱片、入影壇、還登上了戲劇舞台。1947年,碧雅芙到美國開個唱,起初不太順利,不過她依舊獲得了巨大成功,還與影星瑪琳·黛德麗成為好友。同時,她與拳王馬賽爾·桑丹(讓皮埃爾·馬丁斯飾演)陷入愛河,但是厄運再次降臨,1949年,桑丹死于飛機失事。

當碧雅芙克服悲傷再次回歸舞台時,厄運仍與她如影隨形,短短幾個月內,她就遭遇了兩次意外,治療中,她染上毒癮和酒癮。之後,她的身體每況愈下,甚至在演出時突然暈倒。她熱愛舞台,即使靠打嗎啡也要再次登台。但她並不愛惜生命,根本不在乎健康,她酗酒,過度依賴嗎啡……1963年,47歲的伊迪絲·碧雅芙死於肝癌。

伊迪絲·碧雅芙個性張揚,以自我為中心,任性又固執,有時還飛揚跋扈,她喜歡走極端,喝酒一定會喝到爛醉如泥;口紅一定要塗到鮮紅得刺目,她喜歡大笑,也能嚎啕大哭,更適於用大聲粗俗地談話,別看她身高只有1.47米,脾氣卻大得驚人,甚至有點神經質。她總是馱著背、雙手叉腰,叱責身邊的人,隨著健康狀況日益惡化,她越發佝僂著背,特別是生命的最後幾年,她如同一位耄耋老人般彎腰駝背,且舉步維艱。

有時候,性格決定命運,性格決定了一個人為人處世的方式,可以說,伊迪絲·碧雅芙的情商並不高,不能和她的歌藝相提並論,比起默默承受,並從不幸中學會保護自己,她更願意為所欲為,甚至背道而馳,有時還有點過份情緒化的肆意妄為,她可以讓樂隊等她3個小時,也可以讓請她吃飯的人白等,還可以因為一首歌的採用,而突然決定重開剛剛宣佈取消的演唱會。在她和拳王馬賽爾·桑丹戀愛之前,她已知桑丹有妻子和三個孩子,但她一任自己的感情馳騁,於是這齣傷人的感情戲碼最終也傷己,桑丹的死幾乎令她精神失常。似乎命運的多舛和生活的苦難,讓伊迪絲·碧雅芙的性格日益趨近火山口似的極端。

該片另一個串聯全片的要素是碧雅芙的歌,並非嚴格按照創作年限來採用,而是依據劇情和主人公內心世界的發展變化而穿插其間。其中重點再現了兩首歌,《La Vie En Rose(玫瑰人生)》和《Non, je ne regrette rien(我心無憾)》,分別出現在她與桑丹熱戀時以及最後一次在巴黎奧林匹亞音樂廳的演出。

《La Vie En Rose (玫瑰人生)》自問世、碧雅芙首唱以來,就成為她最廣為傳唱的歌之一,也成為熱門翻唱歌曲,至今約有20多個版本,如美國爵士大師Louis Armstrong吹著小號唱的此曲,加拿大天后席琳·迪昂的版本,日籍歌手小野麗莎的法文版本等等。將《La Vie En Rose》置於愛情那場戲中,完美地表達了碧雅芙對愛情的態度,「……給你我的心與靈,永生不渝……」既然愛,就要堅決投入而濃烈,這便是碧雅芙的性格。

片尾,在碧雅芙的生命臨近終點時,多組鏡頭被剪輯交替出現:最後一次演唱會的歌聲、記者的採訪、臨終的場景、碧雅芙關於父親、關於她年輕時所生的短命女兒的回憶……所有這些鏡頭配合對白和那首《Nonje ne regrette rien(我心無憾)》,恰好而妥貼地呈現出了碧雅芙的人生,也註解了她的特質:「不,沒有就是沒有。不,我無怨無悔。好的也好,我欣然接受,壞的也罷,我全無所謂……我用回憶點燃了火,我的哀傷我的快樂,我再也不需要,我又從零開始……」音樂廳裡在座的了解碧雅芙歷程的老朋友們聞聽則潸然淚下,看到此處,觀眾也禁不住落淚。

同時穿插其間的、記者和離世前的碧雅芙在海邊的問答,則顯得寓意悠遠——

記者:你願意過平淡的生活嗎?

碧雅芙:事實就是如此過的。

記者:誰是你最忠實的朋友?

碧雅芙:我真正的朋友都很忠實。

記者:萬一你不能唱了……

碧雅芙:我就活不下去了。

記者:你會怕死嗎?

碧雅芙:我會怕寂寞。

記者:你禱告嗎?

碧雅芙:會,因為我相信愛。

記者:職業生涯最美麗的時候……

碧雅芙:每次幕拉起來的時候。

記者:作為女人最美麗的回憶……

碧雅芙:初吻。

記者:喜歡黑夜嗎?

碧雅芙:喜歡,但得燈火燦爛。

記者:黎明呢?

碧雅芙:得有鋼琴和朋友在身邊。

記者:晚上呢?

碧雅芙:對我們來說就是黎明。

記者:您有什麼建議給其他女性?

碧雅芙:愛。

記者:對少女的建議呢?

碧雅芙:愛。

記者:對小孩呢?

碧雅芙:愛。

(聽碧雅芙版《La Vie En Rose》可去http://nicolew.blog.hexun.com/12755039_d.html)